music.wikisort.org - Композитор

Никола́й Па́влович Диле́цкий (около 1630, Киев — не ранее 1681, Москва) — украинский и русский музыкальный теоретик, композитор[2]. Автор музыкально-теоретического трактата «Мусикийская грамматика», оказавшего большое влияние на развитие музыкальной науки в России.

| Николай Павлович Дилецкий | |

|---|---|

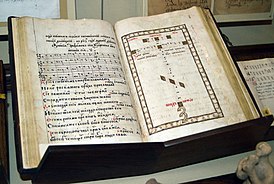

«Мусикийская грамматика». Рукопись XVIII века из собрания ГИМ. | |

| Основная информация | |

| Полное имя | Николай Павлович Дилецкий |

| Дата рождения | около 1630 года |

| Место рождения | Киев |

| Дата смерти | не ранее 1681 года |

| Место смерти | Москва |

| Страна | Речь Посполитая, Царство Русское |

| Профессии |

музыкант, композитор

, музыкальный педагог |

| Жанры | классическая музыка, музыка эпохи барокко[1] и религиозная музыка[1] |

| Автограф | |

|

|

|

Биография

Николай Дилецкий родился около 1630 года в Киеве. В 1675 году[3] окончил Виленскую иезуитскую академию (ныне Вильнюсский университет), где, вероятно, учился на факультете свободных искусств. В том же году преподнёс магистрату панегирическое сочинение «Золотая тога» (польск. Toga złota) и создал первую редакцию «Мусикийской грамматики»[3]. Придерживался православного вероисповедания[4].

После 1675 года Дилецкий, очевидно, приезжал в Москву[4]. В 1677 году в Смоленске работал над второй редакцией «Мусикийской грамматики», сочинял хоровую музыку, а также, вероятно, обучал певцов (освобождённый от поляков Смоленск нуждался в хоровой культуре[4]).

С 1678 года Дилецкий жил в Москве, в доме диакона Иоанникия Коренева. В московский период он продолжал перерабатывать «Мусикийскую грамматику», занимался исправлением голосоведения в бытовых кантах (на это указывает пометка «справлено Дилецким», встречающаяся в отдельных сборниках нот), принимал участие в редактировании «Ключа разумения» Тихона Макарьевского (о чём сохранилось упоминание в одном из вариантов «Грамматики»), сочинял церковную музыку (одна из служб носит название «Московская»). Существовало мнение, что Дилецкий также служил регентом хора Строганова[5], однако убедительных доказательств этого не обнаружено[4].

После 1681 года судьба Дилецкого неизвестна[3].

Композиторское творчество

Дилецкий — автор музыкальных сочинений в партесном стиле на литургические (церковнославянские) тексты, среди которых Воскресный канон (на Пасху), три цикла Служб Божиих (один для четырёхголосного хора и два для восьмиголосного), партесные концерты «Вошел еси во церковь», «Иже образу Твоему» и др., Херувимская песнь.

Теоретические взгляды

«Мусикийская грамматика» Дилецкого — выдающийся музыкально-теоретический трактат XVII века. В. В. Протопопов выделял три редакции этого сочинения[6]:

- первая, написанная в Вильно в 1675 году на польском языке; рукопись утеряна;

- вторая, выполненная в Смоленске в 1677 году по заказу думного дьяка Тимофея Литвинова. Носит название «Грамматика мусикийского пения, или Известные правила в слозе мусикийском». Представляет собой русский перевод первой (польской) редакции; состоит из двух разделов: в первом даются простейшие сведения для певцов, второй содержит изложение теории композиции.

- третья, созданная в Москве. Представляет собой адаптацию второй редакции трактата к нуждам и условиям московской музыкальной жизни. Сохранилась в двух версиях — 1679 и 1681 годов.

- В версии 1679 года (НИОР РГБ. Ф. 173.I. № 107) трактат носит название «Идея граматикии мусикийской, составленая прежде Николаем Дилецким в Вилне, послежде же им же преведена на славенский диалект в царьствующем граде Москве». Рукопись обязана своим появлением «тщанию и радению имянитого человека Григория Димитриевича Строганова»[7]. Критическое издание редакции 1679 года (факсимиле и расшифровка), подготовленное В. В. Протопоповым, опубликовано в 1979 году в фундаментальной серии «Памятники русского музыкального искусства».

- В версии 1681 года труд Дилецкого названия не имеет. Представляет собой сокращённую редакцию версии 1679 года. Этот текст (без перевода на русский язык и без транскрипций старинной нотации в современную) был подготовлен к печати С. В. Смоленским и издан (посмертно) в 1910 году; изданию предшествует небольшое предисловие редактора.

Редакция трактата 1681 года иногда рассматривается как самостоятельная (четвёртая) его редакция. Так в начале XX века полагал С. В. Смоленский[8], в начале XXI века подобная же интерпретация зафиксирована в редакционной статье «Большой российской энциклопедии»[2].

В редакции 1681 года семь разделов:

- О мусикии

- О писмах основателных

- О конкорданциах, сиречь о согласующихся нотах. О диспозиции

- О творении

- О контрапункте

- О способствующих[9]

- О вещах забвенных. О инвенции. О диспозиции. О ирмологиону известие. О ексордии. О амплификации. О тонах. О тонах бемолярных. К читателю. Образ поучения майстром к пению детищ. О творении падежь[10]. Образы хоралныя

Каждый из разделов заканчивается виршами[11][3]. Стремясь к максимальной доступности, автор иллюстрирует свои постулаты многочисленными примерами из собственной музыки, а также из сочинений московских (Тихон Макарьевский, Иван Календа, Николай Замаревич) и польских (Марцин Мельчевский, Яцек Ружицкий) композиторов XVII века[2].

Центральное место в книге занимает инструктивное изложение приёмов концертного сочинения. Автор «Грамматики» рекомендует композиторам исходить из текста, который предполагается положить на музыку; именно текст помогает «вылепить» форму произведения[12]. Поскольку в основе композиции лежит принцип контрастных сопоставлений мощного звучания хора и «концерта» — отдельной группы солистов (как правило — трёхголосной), то текст следует заранее разделить на фрагменты и распределить их между хором и солистами. В качестве примера автор берёт слова гимна «Единородный Сыне»: «Единородный Сын — буди концерт, изволивый — вси, воплотитися — концерт, и Приснодевы — вси, распятся — концерт, спрославляемый — вси, купно»[13].

Подробное освещение нашла в «Грамматике» теория мажора и минора. Дилецкий различает три ладовых наклонения: «весёлое», «жалостное» и «смешенное»[14], что идентично мажору, минору и переменному ладу. Поскольку к моменту появления трактата эти наименования ещё не утвердились в теории, объяснения Дилецкого носят описательный характер: музыка в мажорном ладу «возбуждает до увеселения», в минорном — «до жалости», «смешенная» — то к тому, то к другому, «яко же пение ирмолойное, кое возбуждает богодухновенно веселитися»[15].

Другим, не менее важным достижением Дилецкого является установление мелодического начала в композиции. Трактаты и руководства западноевропейских теоретиков исходили из теории контрапункта, предписывавшей изобретение второго (третьего и т. д.) голоса на данный cantus firmus. Дилецкий же сразу предлагает свободное ритмическое движение голосов: он начинает мелодическими ходами на секунду, терцию, кварту и квинту, постепенно расширяя первоначальный интервал. Этот методический приём автор изобрёл самостоятельно, не прибегая к рекомендациям книжных руководств. Кроме того, Дилецкий дал первое в истории описание квинтового круга, рекомендуемого им в качестве средства тонального развития композиции[2]. В редакции трактата 1679 года квинтовый круг обозначен как «колесо» (см. иллюстрацию), в редакции 1681 года — как «коло мусикийское»[16][17][18][19].

О широком общественном резонансе трактата Дилецкого свидетельствует значительное количество списков на русском и украинском языках (всего известно 26)[2].

Примечания

- Jensen C. R., Yevgeny Vorob’yov Diletsky [Dїletsky, Dilezki], Nikolay — 2001. — doi:10.1093/GMO/9781561592630.ARTICLE.07795

- БРЭ, 2007.

- ПЭ, 2007.

- Протопопов, 1989.

- Финдейзен, 1928, с. 327.

- ИДР, 1993, с. 227—228.

- НИОР РГБ. Ф. 173.I. № 107. Л. 1.

- Смоленский, 1910, с. VIII.

- Имеются в виду мелодические интервалы.

- Т.е. каденций.

- Металлов, 1897.

- ИДР, 1993, с. 229.

- Смоленский, 1910, с. 92.

- Смоленский, 1910, с. 60.

- Смоленский, 1910, с. 60—61.

- Металлов, 1897, с. 1737—1738.

- Преображенский, 1897, с. 406.

- Смоленский, 1910, с. 3, 159, 161.

- ИДР, 1993, с. 227.

Рукописи трудов и издания

- «Мусикийская грамматика» Николая Дилецкого, рукопись 1679 года (НИОР РГБ. Ф. 173.I. № 107) (цифровое факсимиле)

- «Мусикия» дьякона Иоанникия Коренева и «Мусикийская грамматика» Николая Дилецкого, рукопись последней четверти XVII века (НИОР РГБ. Ф. 173.III. № 54) (цифровое факсимиле)

- «Мусикийская грамматика» Николая Дилецкого / С. В. Смоленский. — СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1910. — 174 с. (цифровое факсимиле)

- Николай Дилецкий. Идеа грамматики мусикийской // Публикация, перевод, исследование и комментарии В. В. Протопопова. Москва, 1979 (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7)

Литература

- Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси / Г. К. Вагнер, Т. Ф. Владышевская. — М.: Искусство, 1993. — 255 с. — 30 000 экз.

- Герасимова-Персидская Н. А. Дилецкий // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. — М.: Православная энциклопедия, 2007. — Т. XIV. — С. 694—698. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-024-0.

- Дилецкий, Николай Павлович // Большая российская энциклопедия / Гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2007. — Т. 8. — С. 749. — 768 с. — ISBN 978-5-85270-338-5.

- Металлов В. М. Старинный трактат по теории музыки, 1679 года, составленный киевлянином Николаем Дилецким // Русская музыкальная газета. — 1897. — № 12.

- Преображенский А. В. Из «Словаря русского церковного пения»: Дилецкий, или Дылецкий, Николай Павлович // Русская музыкальная газета. — 1897. — № 3.

- Протопопов В. В. «Мусикийская грамматика» Николая Дилецкого // Русская мысль о музыке в XVII веке / В. В. Протопопов. — М.: Музыка, 1989. — 94 с. — 4000 экз.

- Финдейзен Н. Ф. Краткий обзор певчих дьяков, композиторов и теоретиков XVI—XVII вв. // Очерки по истории музыки в России с древнейших времён до конца XVIII века. — М.—Л.: Госиздат, Музсектор, 1928. — Т. 1/3. — С. 325—336. — 364 с.

- Jensen C. R. A theoretical work of late seventeenth-century Muscovy: Nikolai Diletskii's Grammatika and the earliest circle of fifths // JAMS 45 (1992), pp. 305–31.

- Jensen C. R., Vorob’yov Y. Diletsky, Nikolay (Pavlovich) // Grove Music Online, ed. L. Macy (платный доступ)

На других языках

[de] Nikolai Pawlowitsch Dilezki

Nikolai Pawlowitsch Dilezki (russisch Николай Павлович Дилецкий, ukrainisch Микола Дилецкий; Mikolaj Dilecki, Mikołaj Pawłowicz Dilecki, Nikolay Diletsky; * um 1630 in Kiew; † 1681 in Moskau) war ein ukrainisch-russischer Musiktheoretiker und Komponist.[en] Nikolay Diletsky

Nikolay Diletsky (Ukrainian: Микола Дилецький, Mykola Dyletsky, Russian: Николай Павлович Дилецкий, Nikolay Pavlovich Diletsky, Nikolai Diletskii, Polish: Mikołaj Dilecki, also Mikolaj Dylecki, Nikolai Dilezki, etc.; c. 1630, Kyiv – after 1680, Moscow) was a music theorist and composer born in the Kyiv Voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth and active in Russia. He was widely influential in late 17th-century Russia with his treatise on musical composition, A Musical Grammar, of which the earliest surviving version dates from 1677. Diletsky's followers included the Russian composer Vasily Titov.- [ru] Дилецкий, Николай Павлович

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии