music.wikisort.org - Композитор

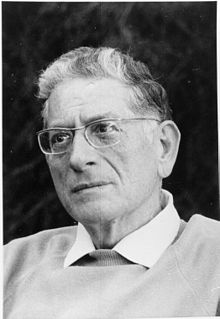

Мордехай Сетер (ивр. מרדכי סתר; 26 февраля 1916, Новороссийск — 8 августа 1994, Тель-Авив) — израильский композитор, лауреат Государственной премии Израиля (1965).

| Мордехай Сетер | |

|---|---|

| |

| Основная информация | |

| Имя при рождении | Марк Староминский |

| Дата рождения | 26 февраля 1916 |

| Место рождения |

|

| Дата смерти | 8 августа 1994 (78 лет) |

| Место смерти |

|

| Похоронен |

|

| Страна |

|

| Профессии | композитор, преподаватель университета, пианист |

| Инструменты | фортепиано |

| Награды | |

Биография

Родился в Новороссийске в 1916 году, в 1926 году вместе с семьёй переехал на территорию подмандатной Палестины. В 1932—1937 годах учился в Нормальной школе музыки в Париже, cреди учителей Сетера были Лазар Леви (фортепиано), Жорж Дандло (теория), Надя Буланже и Поль Дюка (композиция). После возвращения в Тель-Авив преподавал. С 1951 года работал в консерватории Израиля (ныне — музыкальная школа Бухманна-Меты), где в 1972 году получил место профессора. Вышел на пенсию в 1985 году[1][2].

Творчество

Мордехай Сетер начал свою творческую биографию как автор вокальных сочинений. В поисках оригинального стиля композитор сочетал полифонические техники эпохи Возрождения, усвоенные им во время учёбы у Буланже, и мелодии и ритмы литургической музыки сефардов и йеменских евреев. Так, в Мотетах (1940) Сетер использовал традиционные литургические мелодии, заимствованные из сборников Авраама Идельсона, в качестве cantus firmi[3][4]. В этот период Сетер был близок к композиторам Александру Босковичу и Эдёну Партошу, эмигрировавшим в Палестину из Венгрии. Композиторов объединяли общие взгляды на соотношение местной культуры и академической музыки: находясь под влиянием творчества Бартока и Стравинского, Сетер, Боскович и Партош были убеждены, что музыка израильских композиторов должна отражать местный мелос и ритмику, обладать культурной самобытностью[5].

Сетер неоднократно писал музыку для балетных постановок. Среди хореографов, работавших с композитором, были Марта Грэм, выступившая автором либретто для балетов «Легенда о Юдифи» (1962), «В мечтах и наяву» (1962) и «Роковой камень» (1974), и Сара Леви-Танай, поставившая балеты «Добродетельная жена» и «Полуночная молитва» (оба — 1957)[1]. «Полуночную молитву» Сетер впоследствии расширил и переработал в ораторию для солиста, трёх хоров и оркестра. Оратория принесла композитору награду Prix Italia и Государственную премию Израиля[6].

Либретто «Полуночной молитвы» было написано писателем Мордехаем Табибом, который почти целиком составил его из фрагментов других текстов (в том числе, либретто включает отрывки из Библии и еврейской религиозной поэзии XVII века). Действие сочинения разворачивается в душе иудея, переживающего мистические видения во время одинокой полуночной молитвы. В соответствии с содержанием этого ритуала произведение открывает плач о рассеянии евреев, однако в кульминации текст либретто отступает от исходной молитвы: ораторию завершает «Аллилуйя», посвященная восстановлению Иерусалимского храма и национальному искуплению. В оратории молящийся иудей представлен солистом, в то время как хоры отображают действующих лиц видений: Легенду, Народ и Глас с небес. При этом каждому из хоров соответствует особый музыкальный стиль. Хор, отображающий Легенду, исполняет украшенные мелизмами речитативы, напоминающие литургическую музыку, Народ представлен традиционными мелодиями йеменских евреев, исполняемыми в гомофонном складе, а Глас с небес отображён полифоническим пением в ренессансном стиле[7][8][9].

Начиная с 1970-х годов, Сетер сосредоточился на сочинении камерной и фортепианной музыки. В этот период Сетер продолжил разрабатывать оригинальные лады, обычно включающие от 12 до 25 ступеней — ранее подобные звукоряды он использовал в симфонических произведениях «Полуночная молитва» и «Иерусалим» (1966)[6][10]. Так, в «Иерусалиме» ступени лада были сгруппированы в четыре пентахорда, разделённые дважды увеличенными примами[11]. В то же время Сетер отказался от использования фольклорных мелодий, а за его творчеством закрепилась репутация абстрактной музыки, не выражающей национальную самобытность. Израильский композитор и дирижёр Михаэль Вольпе объяснял интровертный стиль позднего творчества Сетера неприятием, которое вызвала у композитора общая эйфория, последовавшая за победой Израиля в Шестидневной войне[12][13].

Примечания

- Сетер Мордехай — статья из Электронной еврейской энциклопедии

- Mordecai Seter (англ.). The National Library of Israel. Дата обращения: 12 ноября 2020. Архивировано 16 марта 2021 года.

- Seter, Ronit (1989). “East And West In The Motets By Mordecai Seter, 1951”. Proceedings of the World Congress of Jewish Studies. II: 181—183. ISSN 0333-9068. JSTOR 23535376.

- Golomb, Seter, 2019, pp. 3—4.

- Seter, Ronit (2014). “Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five”. The Musical Quarterly. 97 (2): 269—271. ISSN 0027-4631. JSTOR 43865512.

- Seter R. Seter, Mordecai (англ.). Encyclopedia.com. Encyclopaedia Judaica. Дата обращения: 16 ноября 2020. Архивировано 29 апреля 2021 года.

- Golomb, Seter, 2019, p. 11.

- Ringer, Alexander L. (1965). “Musical Composition in Modern Israel”. The Musical Quarterly. 51 (1): 290—291. ISSN 0027-4631. JSTOR 740905.

- Sheked Y. Mordecai Seter, Midnight Vigil. American Symphony Orchestra (1 июня 2009). Дата обращения: 2 января 2021.

- Seter R. Mordechai Seter (англ.). Jewish Music Research Centre. Дата обращения: 1 декабря 2020. Архивировано 28 февраля 2021 года.

- Fleisher R. Twenty Israeli Composers: Voices of a Culture. — Detroit : Wayne State University Press, 2018. — P. 116—117. — doi:10.1353/book.61467.

- Golomb, Seter, 2019, p. 5.

- Haggai Hitron. May the music continue. Haaretz.com (28.09.2006). Дата обращения: 17 января 2021.

Литература

- Golomb U. Mordecai Seter’s Midnight Vigil (Tikkun Ḥatzot, 1961): Deconstructing Israelism, National and Biographical Myths / Golomb U., Seter R. // Journal of Musicological Research. — 2019. — Vol. 38, no. 3—4. — P. 329–347. — ISSN 0141-1896. — doi:10.1080/01411896.2019.1649543.

- Shelleg A. Imploding Signifiers: Exilic Jewish Cultures in Art Music in Israel, 1966–1970 // Hebrew Studies. — 2019. — Vol. 60, no. 1. — P. 255–291. — doi:10.1353/hbr.2019.0000. — .

На других языках

[de] Mordecai Seter

Mordecai Seter (hebräisch .mw-parser-output .Hebr{font-size:115%}מרדכי סטר, geboren als Marc Starominsky;[1] * 26. Februar 1916 in Noworossijsk; † 8. August 1994 in Tel Aviv) war ein israelischer Komponist. Er gehört neben Komponisten wie Paul Ben-Haim, Ödön Pártos und Josef Tal zur Gründergeneration der israelischen Moderne, verfolgte indessen einen individuellen Weg und lässt sich somit keiner kompositorischen Richtung oder Schule zuordnen. Als Hochschullehrer prägte er auf Grund seines umfassenden Wissens und seiner künstlerischen Ideale eine Vielzahl israelischer Nachwuchskünstler und -lehrer nachhaltig.[en] Mordecai Seter

Mordecai Seter (Hebrew: מרדכי סתר, February 26, 1916 – August 8, 1994), was a Russian-born Israeli composer.- [ru] Сетер, Мордехай

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии