music.wikisort.org - Композитор

Алекса́ндр Константи́нович Глазуно́в (29 июля [10] августа 1865, Санкт-Петербург — 21 марта 1936, Нёйи-сюр-Сен, похоронен в Санкт-Петербурге) — русский композитор, дирижёр, профессор Санкт-Петербургской консерватории (1899), в 1905—1928 — её директор. Народный артист Республики (1922). Старший брат русского энтомолога и путешественника Дмитрия Глазунова.

| Александр Константинович Глазунов | |

|---|---|

| |

| Основная информация | |

| Дата рождения | 29 июля (10 августа) 1865[1][2][3][…] |

| Место рождения | Санкт-Петербург, Российская империя |

| Дата смерти | 21 марта 1936[4][5][1][…] (70 лет) |

| Место смерти | Нёйи-сюр-Сен, Франция |

| Похоронен |

|

| Страна |

|

| Профессии |

композитор

|

| Жанры | симфония и классическая музыка |

| Награды |

|

Биография

Из семьи книгоиздателей Глазуновых. Потомственный дворянин. Мать Александра Константиновича, Мария, была пианисткой. Образование получил во Втором петербургском училище, по окончании которого некоторое время был вольнослушателем в Петербургском университете (1883). В университете играл в студенческом симфоническом оркестре, в регулярных концертах, называемых «Музыкальными упражнениями студентов императорского университета в Петербурге»[6]. На университетских концертах неоднократно исполнялись произведения Глазунова.

Одарённый хорошим слухом и музыкальной памятью, Глазунов начал учиться игре на фортепиано с девяти лет, сочинять — с одиннадцати. В 1879 году он познакомился с Милием Балакиревым, который отметил незаурядный талант юноши и рекомендовал его Николаю Римскому-Корсакову. С Римским-Корсаковым Глазунов начал частным образом изучать курс гармонии, форм и инструментовки, теории музыки и композиции, и за полтора года прошёл весь курс, рассчитанный на 5-7 лет учёбы в консерватории. Уже в 1882 году Глазунов написал свою Первую симфонию, которая 17 марта с успехом была исполнена в Бесплатной музыкальной школе под управлением Балакирева[7], а вскоре появился его первый струнный квартет.

Творчеством Глазунова заинтересовался известный лесопромышленник, меценат и покровитель искусства Митрофан Беляев, ставивший своей целью поддержку молодых русских композиторов. Для ознакомления с творчеством юного композитора Беляев 27 марта 1884 года устроил закрытый концерт из произведений Глазунова, в котором дирижировали Римский-Корсаков и Дютш.

В 1885 году Беляев организовал музыкальное издательство в Лейпциге, а годом ранее при его поддержке Глазунов впервые отправился за границу, посетив Германию, Швейцарию, Францию, Испанию и Марокко. В Веймаре Глазунов познакомился с Ференцем Листом, по инициативе которого 14 мая 1884 года на съезде «Всеобщего немецкого музыкального союза» прозвучала Первая симфония 18-летнего автора. Вернувшись в Петербург, Глазунов стал одним из членов так называемого «Беляевского кружка», в который входили также Римский-Корсаков, Лядов, Малишевский, Витолс, Блуменфельд и другие музыканты. Продолжая традиции «Могучей кучки» по части развития русской композиторской школы, «беляевцы» также держали курс на сближение с западной музыкальной культурой.

В 1887 году умер Александр Бородин, оставив неоконченными оперу «Князь Игорь» и Третью симфонию. За их окончание и оркестровку взялись Римский-Корсаков и Глазунов. Феноменальная память Глазунова позволила ему полностью восстановить увертюру к опере, услышанную в исполнении на фортепиано самим Бородиным незадолго до его смерти, и фрагменты третьего действия. Также Глазунов смог полностью оркестровать симфонию.

В 1886 году Глазунов дебютировал как дирижёр в «Русских симфонических концертах», где был впервые исполнен ряд его сочинений. В 1907 году выступил как дирижёр и композитор в «Исторических русских концертах» в Париже.

В начале 1890-х Глазунов пережил творческий кризис, который сменился новым подъёмом: он сочинил три симфонии, камерные произведения и балет «Раймонда», ставший самым известным его сочинением. В 1899 году он получил место профессора Петербургской консерватории, в которой работал непрерывно около тридцати лет. После событий 1905 года, когда из консерватории за поддержку революционно настроенных студентов был уволен Римский-Корсаков, Глазунов в знак протеста также покинул свой пост. Однако уже в декабре 1905 года, после того как консерватория была отделена от Русского музыкального общества, Глазунов вернулся в неё и вскоре был избран её директором. На посту директора Глазунов провёл огромную работу: привёл в порядок учебные планы, основал оперную студию и студенческий оркестр, значительно повысил требования к студентам и преподавателям, в конце каждого учебного года лично присутствовал на всех экзаменах и писал характеристики на каждого студента. В 1906 году Глазунов написал музыку гимна «Избранникам русского народа», прославляющего депутатов Государственной думы Российской империи.

В 1908 году Глазунов рекомендовал своего ученика, талантливого польского композитора Витольда Малишевского, на пост директора Императорских музыкальных классов в Одессе. Это назначение оказалось знаковым для развития музыкальной культуры юга Российской империи, а затем Украины, так как в 1913 году Малишевский стал основателем и первым ректором Одесской консерватории.

В 1915 году Глазунов создал произведение, написанное на темы английского, русского, сербского, французского, черногорского и японского гимнов — «Парафраза на гимны союзных держав» (ор. 96). О «Парафразе» журнал «Музыка» высказался сухо: «Глазуновская парафраза для роялей, правда, является как бы исключением, но она — конгломерат гимнов, а не творческий порыв, отвечающий историческому моменту»[8].

В 1917 году композитор обработал музыку к «Рабочей Марсельезе» (слова П. Лаврова, 1875 год) — российскому гимну в первые месяцы советской власти.[9] После Октябрьской революции Глазунов сумел остаться на своём посту, наладив отношения с новой властью и, в частности, с наркомом по просвещению Анатолием Луначарским, сохранив за консерваторией престижный статус. В 1918—1920 годах выступал как дирижёр на фабриках, в клубах, частях Красной Армии, принимал участие в музыкально-общественной жизни страны. В 1922 году Глазунову было присвоено звание народного артиста Республики[10]. Тем не менее, против Глазунова в консерватории были настроены некоторые группы профессоров и студентов. В 1928 году Глазунов был приглашён на композиторский конкурс в Вену, посвящённый столетию со дня смерти Франца Шуберта, по окончании которого принял решение не возвращаться в СССР. Глазунов формально числился ректором Ленинградской консерватории до 1930 года (его обязанности исполнял Максимилиан Штейнберг).

19 декабря 1928 года в парижском зале Pleyel состоялся первый публичный концерт Глазунова после его отъезда из СССР, на котором исполнялись популярные произведения композитора: Торжественная увертюра, Второй фортепианный концерт, симфоническая поэма «Стенька Разин», Седьмая симфония. Оркестром дирижировал автор. Некоторое время Глазунов выступал как дирижёр, а в 1932 году, в связи с ухудшившимся здоровьем, вместе с женой поселился в Париже, где изредка сочинял (среди его поздних работ — Концерт для саксофона с оркестром, посвящённый Сигурду Рашеру).

Глазунов скончался в 1936 году в клинике Villa Borghese, похоронен на новом кладбище Нёйи-сюр-Сен. В 1972 году прах Глазунова был перевезён в Ленинград и торжественно захоронен на Тихвинском кладбище[11] Александро-Невской лавры[12].

В Мюнхене открыт институт, занимающийся исследованием творчества композитора, архив его партитур хранится в Париже.

Именем композитора назван малый зал Санкт-Петербургской консерватории.

Глазунов и Луначарский

Отношения Анатолия Васильевича Луначарского и Александра Константиновича Глазунова начались в период гражданской войны (с 1917 года), когда Луначарский возглавил «культурную революцию». Они находились в постоянной переписке. На тот момент Глазунов уже был ректором Петроградской консерватории, а Луначарский занимал пост наркома по просвещению РСФСР. В то непростое время Луначарский помог Глазунову, когда у того остро встал вопрос с жильём. По Наркомату просвещения был издан приказ № 593 от 9 марта 1918 года о неприкосновенности квартиры и загородного дома Глазунова, а сам Луначарский выдал директору консерватории «охранную грамоту»: «Настоящим удостоверяю, что квартира по Казанской улице, № 10, где живёт знаменитый композитор директор консерватории А. Глазунов, ввиду выполняемых им важнейших обязанностей и творческой работы, никакой реквизиции ни в коем случае не подлежит. Народный комиссар Луначарский»[13][14]. На 40-летие творческой деятельности Глазунова Анатолий Васильевич произнёс пламенную речь, в которой посетовал на малоизвестность Глазунова по сравнению с Чайковским и сравнил юбиляра с Глинкой[15].

Отъезд Глазунова и Луначарский

В 1928 году американская граммофонная компания «Колумбия» решила устроить международный конкурс к 100-летию со дня смерти Шуберта в Вене и пригласила Глазунова в качестве члена жюри. Для того чтобы выехать, композитору было необходимо получить разрешение. Он обратился к Луначарскому. В Наркомпрос ушло письмо: «Просим Вас оказать всемерное содействие к предоставлению заграничной командировки в город Вену сроком на три месяца Народному артисту Республики профессору Александру Константиновичу Глазунову как представителю шубертовского конкурсного жюри по СССР»[16]. В протоколе заседания правления консерватории по вопросу о заграничных командировках записали кратко: «Персонально А. К. Глазунову». В ректорском приказе Глазунов обозначил: «Отправляюсь в Вену в качестве члена Международного жюри для присутствия на торжествах в память столетия со смерти композитора Франца Шуберта»[16]. С того года Глазунов больше не возвращался в СССР.

Глазунов и Рахманинов

Знакомство Глазунова и Рахманинова состоялось, видимо, в Москве в начале мая 1896 года, в гостях у Танеева[17]. По свидетельству одного из мемуаристов, Глазунов сыграл Танееву ещё никому не известную первую часть Симфонии № 6, а Рахманинов, подслушав музыку из соседней комнаты, тут же воспроизвел её по памяти[18]. Впоследствии, в начале 1897 года по заказу Беляева Рахманинов выполнил переложение этой симфонии для фортепиано в 4 руки[17].

Ещё до личного знакомства Глазунов был знаком с музыкой Рахманинова. В частности, 20 января 1896 года Глазунов продирижировал фантазией «Утёс» Рахманинова в Петербурге, в одном из концертов беляевского кружка[19]. В свою очередь, Рахманинов также дирижировал сочинениями Глазунова[17].

Широко известна и обросла легендами история неудачной премьеры Первой симфонии Рахманинова, которой дирижировал Глазунов в третьем Русском симфоническом концерте. 9 марта 1897 года Рахманинов выехал в Петербург, чтобы присутствовать на трёх репетициях и на премьере, которая состоялась 15 марта. Многие мемуаристы Рахманинова (Е. Крейцер-Жуковская, А. Хессин, А. Оссовский) обвиняют в неудаче именно Глазунова. Считается, что именно провал симфонии вызвал последующий застой в творчестве Рахманинова и стал переломным моментом в его биографии[17]. Несмотря на это, Рахманинов продолжал общаться с Глазуновым[20], более того, в эмиграции он существенно помогал Глазунову материально[21].

Кроме того, Глазунова и Рахманинова связывало Русское музыкальное общество (РМО). В 1909 году Рахманинова избрали музыкальным руководителем РМО, в то время как Глазунов был директором Петербургской консерватории и тесно сотрудничал с этой организацией[22].

Глазунов и Штейнберг

Максимилиан Штейнберг оставил воспоминания о Глазунове, в которых привёл большое количество интересных писем композитора к нему за период 1929—1936 гг. Автографы этих писем хранятся в семейном архиве Римских-Корсаковых[23].

Штейнберг, так же как и Глазунов, работал в Петербургской, Петроградской, а затем Ленинградской консерватории. Они оба были учениками и продолжателями традиций Н. А. Римского-Корсакова. Штейнберг вёл классы композиции и инструментовки. У него по композиции учился Дмитрий Шостакович, о котором позднее он писал: «Можно ожидать в будущем значительного расцвета его творческого дарования»[24].

Знакомство Штейнберга и Глазунова, вероятно, произошло в 1908 году, когда первый поступил в консерваторию в класс композиции Н. А. Римского-Корсакова. Из писем известно, что Глазунов не раз исполнял произведения своего друга и коллеги. Например, в письме к А. А. Спендиарову от 23 декабря 1908 года он писал: «Завтра у меня есть кое-какие занятия часов до 3-х, а в З1/2 часа я назначил репетицию для Шереметьевского концерта в Большом зале Консерватории. Буду исполнять кантату Штейнберга и симфонию Лембы. Может быть, Ты зайдешь на репетицию? В антракте или к концу я к Твоим услугам»[25].

Дружественные чувства Глазунова к Штейнбергу позднее описывали так: «Глазунов проникался к Максу всё более дружескими чувствами, не мог нарадоваться на своего младшего коллегу, часто встречался с ним вне консерватории, ездил с ним на природу, стал мысленно, а потом и вслух, называть его „Овёсычем“ − это шутливо-ласковое прозвище дали Штейнбергу влюблённые в него ученики»[26].

Штейнберг и Глазунов завершили ряд работ своего учителя. Так, оркестровая сюита из оперы «Сказание о граде Китеже» была составлена Штейнбергом по плану Римского-Корсакова, из оперы «Золотой петушок» — Глазуновым и Штейнбергом. Учебник Римского-Корсакова «Основы оркестровки с партитурными образцами из собственных сочинений» был издан в 1913 году под редакцией Штейнберга.

Дружба композиторов поддерживалась даже тогда, когда в 1920-е годы в консерватории произошёл раскол преподавательского состава на две группы: «В итоге коллектив педагогов разделился на два лагеря, и чем дальше, тем разлом между ними становился всё шире, противоречия и разногласия всё непримиримей. „Консерваторы“ — Глазунов, Штейнберг, Николаев — стояли за сохранение многого из того, что заложил Римский-Корсаков, за умеренные и постепенные перемены, „новаторы“ — Щербачёв, Асафьев — требовали резкого поворота. К тому же, они всячески восхваляли сочинения новейших западных авторов, одни имена которых вызывали у Глазунова боль в ушах — Шёнберг, Берг, Хиндемит, объявляя их имена наиболее „созвучными эпохе“. Естественно, что Глазунов с его верностью классическим традициям, казался „новаторам“ невыносимо устарелым»[27].

Когда Глазунов принял решение покинуть Россию, контакты со Штейнбергом продолжались. Более того, в своём исследовании о Глазунове О. И. Куницын писал: «За Лондоном последовала вереница европейских городов — Брюссель, Мангейм, Гейдельберг, Остенде, Страсбург. В Остенде во время концерта простудился, в Страсбург приехал совсем больным, послал телеграмму в Гейдельберг, где у друзей гостил Макс Штейнберг: „Приезжайте помочь своему больному учителю“. Штейнберг тут же прибыл, трогательно заботился об Александре Константиновиче, потом вместе уехали в Гейдельберг — гуляли по живописным окрестностям, музицировали. Окрепнув, Глазунов прокатился по Рейну до Шварцваль — да, побывал ещё в Лейпциге и Берлине»[28].

Как итог контактов между этими композиторами можно привести слова самого Штейнберга о своём близком друге Глазунове: «Авторитет его был исключительно велик: одно присутствие его на каком-либо собрании, в классе, на экзамене, в концерте заставляло людей подтягиваться, показывать себя и своё искусство наилучшим образом, прилагать усилия для того, чтобы со стороны можно было достойно оценить труд консерватории в целом»[29].

Творчество

Этот раздел не завершён. |

| |

| «Песнь менестреля» соч.71 | |

| Помощь по воспроизведению | |

Глазунов занимает заметное место в истории русской музыки. По стилю своих сочинений он примыкает отчасти к «Новой русской школе», но культивирует по существу европейские классические музыкальные формы. Его произведения отмечены яркой оркестровкой, большим гармоническим и контрапунктическим мастерством, тонким лиризмом.

Для мужского хора студентов Православного Богословского института Сергиевского подворья в Париже Глазунов в 1935 году сделал две обработки церковных распевов («Плотию уснув яко мёртв» 3-го гласа греческого распева и стихиры Пасхи знаменного распева), которые вошли в «Сборник церковных песнопений», изданный под редакцией Н. Н. Черепнина в 1939 году Православным Богословским институтом в Париже. По признанию Л. А. Зандера, стихиры Пасхи — «подлинный синтез духовной традиции и личного музыкального творчества»[30].

Список произведений:

Инструментальные сочинения для оркестра:

Симфонии:

Op. 5: Симфония № 1 ми мажор (1881–1884)

Ор. 16: Симфония № 2 фа минор (1886)

Op. 33: Симфония № 3 ре мажор (1890)

Ор. 48: Симфония № 4 ми мажор (1893)

Ор. 55: Симфония № 5 B♭ мажор (1895)

Op. 58: Симфония № 6 до минор (1896)

Ор. 77: Симфония № 7 фа мажор (1902–1903)

Ор. 83: Симфония № 8 ми мажор (1905–1906)

Симфония № 9 ре минор (не закончена)

Op. 3: Увертюра на греческие темы № 1 соль минор (1882)

Ор. 6: Увертюра на греческие темы № 2 ре мажор (1883)

Op. 7: Серенада № 1 ля мажор (1882)

Op. 8: Памяти героя (элегия) (1885)

Op. 9: Характеристическая сюита ре мажор (1884-1887)

Op. 11: Серенада № 2 фа мажор (1884)

Op. 12: Лирическая поэма ре мажор (1884-1887)

Op. 13: Стенька Разин (симфоническая поэма) си минор (1885)

Ор. 14: Две пьесы для оркестра (1886-1887)

Op. 18: Мазурка соль мажор (1888)

Op. 19: Лес (фантазия) до минор (1887)

Op. 21: Свадебный марш для оркестра ми♭ мажор (1889)

Op. 26А: Славянский праздник (симфонический эскиз) (1888)

Ор. 28: Море (фантазия) ми мажор (1889)

Op. 29: Восточная рапсодия соль мажор (1889)

Op. 30: Кремль (симфоническая картина) (1890)

Op. 34: Весна (симфоническая картина) (1891)

Op. 46: Шопениана (сюита) на фортепианные пьесы Шопена (1893)

Op. 47: Концертный вальс № 1 ре мажор для оркестра (1893)

Ор 50: Торжественное шествие ре мажор для оркестра (1894)

Op. 51: Концертный вальс № 2 фа мажор для оркестра (1894)

Op. 52: Балетная сюита (1894)

Op. 53: От мрака к свету (фантазия) (1894)

Op. 69: Романтическое интермеццо ре мажор (1900)

Op. 73: Торжественная увертюра (1900)

Op. 76: Марш на русскую тему ми♭ мажор (1901)

Op. 78: Баллада фа мажор для оркестра (1902)

Op. 79: Из средних веков (сюита) ми мажор (1902)

Op. 81: Танцевальная сцена ля мажор для оркестра (1904)

Op. 84: Песнь судьбы (увертюра) ре минор (1908)

Op. 85: Две прелюдии для оркестра (1908)

Op. 86: Русская фантазия ля мажор (для оркестра русских народных инструментов) (1906)

Op. 87: Памяти Гоголя (симфонический пролог) до мажор (1909)

Op. 88: Финская фантазия до мажор (1909)

Op. 89: Финские зарисовки ми мажор (1912)

Op. 90: Вступление и пляска Саломеи (к драме «Саломея» О. Уайльда) (1908)

Op. 91: Торжественное шествие B♭ мажор для оркестра (1910)

Op. 96: Парафразы на гимны союзных держав (1914-1915)

Op. 99: Карельская легенда (Музыкальная картина) ля минор (1916)

без оп. Эпическая поэма ля минор для оркестра (1933-34)

Для инструмента с оркестром:

Op. 20: Две пьесы для виолончели с оркестром (1887–1888)

Op. 45: Карнавал (увертюра) для оркестра и органа фа мажор (1892)

Op. 82: Концерт ля минор для скрипки с оркестром (1904)

Op. 92: Концерт для фортепиано с оркестром № 1 фа минор (1910–1911)

Ор. 100: Концерт для фортепиано с оркестром № 2 си мажор (1917)

Ор. 108: Концертная баллада до мажор для виолончели с оркестром (1931)

Op. 109: Концерт для альт-саксофона с оркестром ми мажор (1934) (тот же номер опуса, что и «Саксофонный квартет», но другое произведение)

Для хора с оркестром:

Ор. 40: Торжественный марш в честь открытия Всемирной Колумбовской выставки в Чикаго в 1893 (1892)

Op. 56: Коронационная кантата для четырёх солистов, хора и оркестра (1895)

Op. 65: Торжественная кантата в память 100-летней годовщины А. С. Пушкина (1899)

Ор. 97: Песня о волжских шкиперах для хора и оркестра (1918)

без оп. Здравица (1903)

без оп. Эй, ухнем! (1905)

без оп. Избранникам русского народа (1906)

без оп. Прелюдия-кантата к 50-летию Петербургской консерватории (1912)

без оп. Восточная пляска (1912)

Камерная музыка:

Ор. 17: Элегия ре мажор для виолончели и фортепиано (1888)

Op. 24: Reverie ре мажор для валторны и фортепиано (1890)

Op. 32A: Медитация ре мажор для скрипки и фортепиано (1891)

Op. 38: In Modo Religioso, квартет для трубы, валторны и двух тромбонов (1892)

Op. 39: Струнный квинтет ля мажор для струнного квартета и виолончели (1891-1892)

Op. 44: Элегия соль минор для альта и фортепиано (1893)

Op. 71: Песнь менестреля для виолончели и фортепиано (1900) (существует версия для виолончели с оркестром)

Op. 93: Прелюдия и фуга № 1 ре мажор для органа (1906–1907)

Ор. 98: Прелюдия и фуга № 2 ре минор для органа (1914)

Ор. 109: Саксофонный квартет B♭ мажор (1932)

Ор. 110: Фантазия соль минор для органа (1934-1935)

без оп. Листок из альбома для трубы и фортепиано (1899)

без оп. 10 дуэтов для двух кларнетов

Струнные квартеты:

Ор. 1: Струнный квартет №1 ре мажор (1881-1882)

Op. 10: Струнный квартет № 2 фа мажор (1884)

Op. 15: Пять новеллет для струнного квартета (1886)

Op. 26: Струнный квартет № 3 соль мажор «Quatuor Slave» (1886 -1888)

Op. 35: Сюита до мажор для струнного квартета (1887-1891)

Op. 64: Струнный квартет №4 ля минор (1894)

Op. 70: Струнный квартет №5 ре минор (1898)

Op. 105: Элегия ре минор для струнного квартета памяти М. П. Белаев (1928)

Op. 106: Струнный квартет № 6 B ♭ мажор (1920-1921)

Ор. 107: Струнный квартет № 7 до мажор «Hommage au passé» (1930)

Фортепиано

Op. 2: Сюита на тему "Саша" (1883)

Op. 22: Две пьесы (1889)

Op. 23: Вальс на тему "Забела" (1890)

Op. 25: Прелюдия и две мазурки (1888)

Op. 31: Три этюда (1891)

Op. 36: Малый вальс ре мажор (1892)

Op. 37: Ноктюрн ре мажор (1889)

Op. 41: Большой концертный вальс ми♭ мажор (1893)

Op. 42: Три миниатюры(1893)

Op. 43: Салонный вальс до мажор (1893)

Op. 49: Три пьесы (1894)

Op. 54: Два экспромта (1895)

Op. 62: Прелюдия и фуга ре минор (1899)

Op. 72: Тема с вариациями фа минор (1900)

Op. 74: Соната № 1 B♭ минор (1901)

Op. 75: Соната № 2 ми минор (1901)

Op. 101: Четыре прелюдии и фуги (1918-1923)

Op. 103: Идиллия фа мажор (1926)

Op. 104: Фантазия фа минор для двух фортепиано (1919-1920)

без оп. Прелюдия и фуга ми минор (1926)

Вокальные произведения:

Op. 4: Пять романсов, песни (1882-1885)

Op. 27: Две песни на слова А.С. Пушкина (1887-1890)

Op. 59: Шесть романсов (1898)

Op. 60: Шесть романсов (на стихи А.С. Пушкина и А.Н. Майкова) (1897-1898)

Op. 63: Праздничная кантата (Для солистов, хора и 2-х фортепиано) (1898)

Op. 94: Любовь (слова В.А. Жуковского) для смешанного хора (1907)

без оп. Вниз по матушке по Волге (русская песня для смешанного хора) (1921)

Балеты

Op. 57: Раймонда (балет в трех действиях) (1898)

Op. 61: Барышня-служанка (Испытание Дамиса) (балет в одном действии) (1900)

Op. 67: Времена года (балет в одном действии) (1900)

Прочее:

Op. 32: Медитация ре мажор (для скрипки с оркестром или фортепиано) (1891)

Op. 95: Музыка к драме "Царь Иудейский" по К. К. Романову (1913)

без оп. Музыкальное сопровождение к пьесе Лермонтова «Маскарад» (1912-13)

Известные ученики

Из учеников Глазунова наиболее известен Дмитрий Шостакович.

По классу композиции у А. К. Глазунова в 1916 году окончил обучение Семён Златов, впоследствии известный румынский и молдавский дирижёр, педагог и композитор.

Учеником А. К. Глазунова был П. Ясиновский — американский композитор и музыковед, известный кантор.

Похитонов, Даниил Ильич — дирижёр Мариинского театра, профессор Ленинградской консерватории, народный артист РСФСР (1957). Н. А. Малько — российский и американский дирижёр и педагог.

Звания и членство в обществах

- Член Шведской королевской музыкальной академии (1928)

- Народный артист РСФСР (1922)

- Почётный вице-президент Русского симфонического общества в Великобритании

- Доктор музыки Оксфордского университета (1907)

- Доктор музыки Кембриджского университета (1907)

- Член Лондонского филармонического общества

- Почётный член Национальной академии «Санта-Чечилия» (1914)

- Почётный член Французской академии изящных искусств

- Почётный член Берлинской академии искусств

- Член Шведской королевской музыкальной академии (1928)

- Почётный профессор Русской Консерватории

- Почётный член студенческого музыкального кружка Императорского Петербургского университета (1907)[31]

- Сопредседатель Ленинградского союза музыкальных и драматических писателей («Драмсоюз») (1920-е)

Адреса

в Санкт-Петербурге

- 29.07.1865 — 1928 — Казанская ул., 10[32].

в Париже

1928, октябрь — 39, rue Singer, Paris, 16.

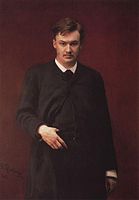

Глазунов в живописи и фотографии

- Портрет работы Ильи Репина. 1887

- Фотопортрет А.К. Глазунова работы Е.Л. Мрозовской. 1891

- Рисунок работы Валентина Серова. 1899

- Фотопортрет работы А. Федецкого. 1899

- Владимир Стасов (критик), Фёдор Шаляпин (певец), Александр Глазунов (композитор). 1900

- В. В. Матэ. Офорт, исполненный с фото в честь 25-летия композиторской деятельности.

Память

- В 2001 году на основе личного имущества Елены Гюнтер-Глазуновой, дочери А. К. Глазунова, в Мюнхене был создан Фонд имени А. К. Глазунова[33].

- В Москве именем А. К. Глазунова названа детская музыкальная школа № 33[34].

- Имя А. К. Глазунова с 1928 года носит Барнаульская детская музыкальная школа № 1, одна из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке. Имя композитора было присвоено школе по инициативе первых преподавателей — выпускников Петербургской консерватории, поскольку первые денежные ассигнования на открытие школы были выделены в 1920 году при прямом содействии композитора[35].

- В 1956 году в Ленинграде на фасаде дома 8-10 по улице Плеханова по проекту архитектора М. Ф. Егорова была установлена мемориальная доска: «В этом доме в 1865 году родился и жил по 1928 год выдающийся композитор и музыкальный деятель Александр Константинович Глазунов».

- В 2003 году имя Глазунова было присвоено Петрозаводской государственной консерватории. 1 сентября 2011 года у здания концертного зала консерватории на Ленинградской улице был установлен памятник композитору (авторы Людвиг Давидян и Александр Ким)[36].

- В честь композитора названы дизель-электроход проекта 785 «Россия» «Композитор Глазунов» (1956) Камского речного пароходства и самолёт Аэрофлота Airbus A320 VP-BIW.

- В 2015 году Банк России выпустил монету, посвящённую 150-летию со дня рождения композитора[37].

- В Пензе именем Глазунова в конце 1960-х годов была названа улица[38].

В кинематографе

- 1953 — «Римский-Корсаков»

Видеозаписи

- Раймонда [Видеозапись: электронный ресурс]: спектакль Государственного академического Большого театра СССР: [балет]: либретто Лидии Пашковой; хореография Мариуса Петипа; редакция Леонида Лавровского; дир. Е. Светланов. — Москва: Де Агостини, 2012.

См. также

- Торжественная кантата в память 100-летней годовщины А. С. Пушкина

- Коронационная кантата (Глазунов)

- Симфония № 2 (Глазунов)

- Симфония № 4 (Глазунов)

- Раймонда

Примечания

- Alexander Konstantinowitsch Glasunow // Энциклопедия Брокгауз (нем.) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, Wissen Media Verlag

- Aleksandr Konstantinovič Glazunov // Gran Enciclopèdia Catalana (кат.) — Grup Enciclopèdia Catalana, 1968.

- Alexander Glazunov // Musicalics (фр.)

- Глазунов Александр Константинович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- Aleksandr Glazunov // Encyclopædia Britannica (англ.)

- Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов. — М.: Музыка, 1982. — С. 20—21. — 143 с.

- Римский-Корсаков Николай Андреевич. Летопись моей музыкальной жизни (1844—1906) / под ред. [и с предисл]. Н. Н. Римской-Корсаковой. — Санкт-Петербург: Тип. Глазунова, 1909. — С. 224—225. — 368 с.

- «Парафраза» Глазунова // Музыка : журнал. — 1915. — 3 январь (№ 201). — С. 78.

- Голованова М. П., Шервин В. С. Государственный гимн России: Рождение государственных гимнов // Государственные символы России. — М., 2005. — С. 143.

- А. К. Глазунов — статья из Большой советской энциклопедии.

- Могила А. К. Глазунова в Александро-Невской Лавре (недоступная ссылка). Дата обращения: 6 октября 2011. Архивировано 18 октября 2016 года.

- Alexander Konstantinovich Glazunov (1865—1936) — Find A Grave Memorial (недоступная ссылка). Дата обращения: 27 июля 2008. Архивировано 19 октября 2016 года.

- Куницын. О. Глазунов. О жизни и творчестве великого русского музыканта. — Спб.: Издательство «Союз художников». 2009. 521 С.

- Лот 181: Удостоверение, выданное Народным комиссариатом по просвещению за подписью Луначарского на имя композитора Александра Константиновича Глазунова.... ЛИТФОНД: Аукционный дом. Дата обращения: 14 октября 2019. Архивировано 14 октября 2019 года.

- К 40-летию деятельности А. К. Глазунова. — «Известия», 1922. 31 окт., с. 4. Дата обращения: 29 июня 2020. Архивировано 3 июля 2020 года.

- Куницын. О. Глазунов. О жизни и творчестве великого русского музыканта. — Спб.: Издательство «Союз художников». 2009. 642 стр.

- Брянцева В. Н. С. В. Рахманинов. — М.: Сов. композитор, 1976. — 645 с., ил.

- Воспоминания о Рахманинове. В 2-х томах. — Т. 1. / Сост., ред., прим. и предисловие З. Апетян — М.: Музгиз, 1961. — С. 229—230

- «Брянцева»

- Ганина М. Александр Константинович Глазунов: жизнь и творчество — Л.: Государственное музыкальное издательство, 1961. — С. 313—314

- Тартаковская Н. Рахманинов: парадоксы жизни и творчества.

- Ганина М. Александр Константинович Глазунов: жизнь и творчество — Л.: Государственное музыкальное издательство, 1961. — С. 239

- А. К. Глазунов. Письма, статьи, воспоминания. Избранное — М., 1958. С. 251.

- Цит. по: Куницын О. И. ГЛАЗУНОВ. О жизни и творчестве великого русского музыканта. — СПб.: Издательство «Союз художников», 2009. С. 621.

- А. К. Глазунов. Письма, статьи, воспоминания. Избранное — М., 1958. С. 341—342.

- Цит. по: Куницын О. И. ГЛАЗУНОВ. О жизни и творчестве великого русского музыканта. — СПб.: Издательство «Союз художников», 2009. С. 458.

- Цит. по: Куницын О. И. ГЛАЗУНОВ. О жизни и творчестве великого русского музыканта. — СПб.: Издательство «Союз художников», 2009. С. 587.

- Цит. по: Куницын О. И. ГЛАЗУНОВ. О жизни и творчестве великого русского музыканта. — СПб.: Издательство «Союз художников», 2009. С. 383.

- Цит. по: Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов. — М.: Музыка, 1982. С.92.

- Зандер Лев Александрович. Песнь Господня. — Paris: Lev, 1981. — С. 38—39. — 97 с.

- Никольцева Г. Д., Шилов Л. А. Из истории музыкальной жизни Петербургского университета // Очерки по истории Ленинградского университета. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. — Т. 4. — С. 127—128.

- Доходный дом К. И. Глазунова. Citywalls: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. Дата обращения: 14 октября 2019. Архивировано 24 июня 2019 года.

- Галина Вельданова. Последний адрес Александра Глазунова. rubezh.eu. Дата обращения: 13 октября 2019. Архивировано 13 октября 2019 года.

- ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа имени А.К. Глазунова»: Основные сведения. glazunov.music.mos.ru. Дата обращения: 3 февраля 2016. Архивировано 18 марта 2016 года.

- 95-летие со дня основания отметит барнаульская Детская музыкальная школа № 1 им. А. К. Глазунова, одна из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine

- В Петрозаводской консерватории состоялось открытие памятника русскому композитору А. К. Глазунову (недоступная ссылка)

- Пресс-релиз Банка России от 06.07.2015. Дата обращения: 19 декабря 2015. Архивировано 21 декабря 2015 года.

- Улица Глазунова в Пензе. Дата обращения: 6 августа 2019. Архивировано 6 августа 2019 года.

Литературные сочинения

- Воспоминания об А. А. Спендиарове. — М.: «Советская музыка».1939, № 9—10.

- Письма, статьи, воспоминания: Избранное / [Сост., вступ. статья, с. 3—19, и примеч. М. А. Ганиной]. — Москва: Музгиз, 1958. — 550 с., 5 л. портр.: нот. ил.

- Полное собрание сочинений для фортепиано. Т. 1. / Ред. и коммент. В. С. Белова. — М.: Музгиз, 1955. — 240 с.

- Франц Шуберт: Очерк / А. К. Глазунов; Ленингр. гос. консерватория; Обложка: Алексей Ушин. — Ленинград: Academia, 1928 (тип. «Кр. газ.» им. Володарского). — 43, [1] с., [2] с.

Литература

- Асафьев Б. В. Глазунов: Опыт характеристики / Игорь Глебов. — Ленинград: Светозар, 1924. — 178 с., 1 л. портр.

- Беляев В. М. Александр Константинович Глазунов: Материалы к его биографии / В. Беляев. Т. 1: Жизнь. Ч. 1.— Петербург: Гос. филармония, 1922. — 144 с.

- Держановский В. В. А. К. Глазунов. 1882—1922. — Москва: РСФСР. Гос. муз. изд-во, 1922. — 19 с.

- Оссовский А. В. Александр Константинович Глазунов: Его жизнь и творчество: Очерк А. В. Оссовского. — Санкт-Петербург: изд. «Концертов А. Зилоти», 1907

- Ганина М. А. К. Глазунов. Жизнь и творчество. — Л., 1961.

- Курцман А. С. А. К. Глазунов. — М., Музыка, 1977. — 128 с.

- Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов. (1865—1936). — М., Музыка, 1982; 1984. — 144 с., вкл. (Русские и советские композиторы).

- О. И. Куницын. Балеты А. К. Глазунова. — Издательство: Музыка. 1989

- Богданов-Березовский В. М. Глазунов // Встречи. — М.: Искусство, 1967. — С. 7—40. — 280 с. — 25 000 экз.

- Масляненко Д. А. А. К. Глазунов и музыкальная самодеятельность 1920-х годов // Глазунов А. Исследования, материалы, публикации, письма. Государственный научно-исследовательский Институт театра, музыки и кинематографии. Музыкальное наследие. — Л.: Музгиз, 1960. Т. 2. — С. 128—145.

- Gojowy Detlef. Alexander Glasunow: Sein Leben in Bildern u. Dok. / Detlef Gojowy; Unter Einbeziehung des biogr. Fragments von Glasunows Schwiegersohn Herbert Günher. — [München]: List Verl., cop. 1986.

- Venturini D. J. Alexander Glazounov. 1865—1936. His life and works. Aero printing Delphos, Ohio, 1992.100 p.

Ссылки

- Александр Глазунов на belcanto.ru

- Глазунов, Александр Константинович: ноты произведений на International Music Score Library Project, полный список сочинений

- Фонд Александра Глазунова

- А. К. Глазунов в БРЭ

На других языках

[de] Alexander Konstantinowitsch Glasunow

Alexander Konstantinowitsch Glasunow (russisch Алекса́ндр Константи́нович Глазуно́в, wiss. Transliteration Aleksandr Konstantinovič Glazunov; * 29. Julijul. / 10. August 1865greg. in Sankt Petersburg; † 21. März 1936 in Paris) war ein russischer Komponist.[en] Alexander Glazunov

Alexander Konstantinovich Glazunov[lower-alpha 1] (Russian: Алекса́ндр Константи́нович Глазуно́в, 10 August[lower-alpha 2] 1865 – 21 March 1936) was a Russian composer, music teacher, and conductor of the late Russian Romantic period. He was director of the Saint Petersburg Conservatory between 1905 and 1928 and was instrumental in the reorganization of the institute into the Petrograd Conservatory, then the Leningrad Conservatory, following the Bolshevik Revolution. He continued as head of the Conservatory until 1930, though he had left the Soviet Union in 1928 and did not return.[1] The best-known student under his tenure during the early Soviet years was Dmitri Shostakovich.[es] Aleksandr Glazunov

Aleksandr Konstantínovich Glazunov (en ruso Александр Константинович Глазунов; nótese que la pronunciación es glazunóv y no glazúnov); San Petersburgo, 10 de agosto de 1865 - París, 21 de marzo de 1936), conocido como Aleksandr Glazunov, fue un compositor, director de orquesta e influyente maestro de música ruso. Alternó la recuperación de las raíces musicales rusas con su adscripción a las influencias estilísticas occidentales, que fueron haciéndose más fuertes en sus últimas obras. Era cercano al círculo de compositores rusos de recuperación nacionalista y folclórica conocido como el Grupo de los Cinco. Se le considera el último exponente de la escuela nacional rusa de composición, fundada por Mijaíl Glinka. Cultivó la llamada música de programa.[cita requerida]- [ru] Глазунов, Александр Константинович

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии