music.wikisort.org - Poète

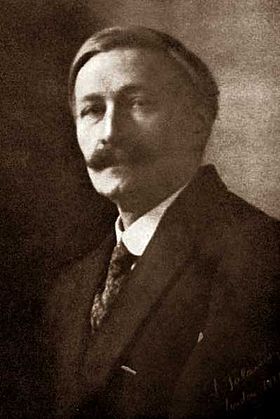

Manuel Devaldès, de son vrai nom Ernest-Edmond Lohy, né le à Évreux[1] et mort à l'Hôpital Necker le dans le 15e arrondissement de Paris[2], est un employé des chemins de fer, correcteur d'imprimerie, puis écrivain, individualiste libertaire[3], antimilitariste, pacifiste et néo-malthusien.

| Manuel Devaldès | |

| |

| Nom de naissance | Ernest-Edmond Lohy |

|---|---|

| Naissance | Évreux |

| Décès | Paris |

| Première incarcération | décembre 1918 condamné en Angleterre six mois de prison pour désertion |

| Origine | français |

| Type de militance | insoumis écrivain |

| Cause défendue | libertaire antimilitarisme pacifisme néomalthusianisme |

| modifier |

|

Biographie

En 1895, il est secrétaire au Journal des artistes[4].

De 1896 à 1898, il fonde et anime la Revue rouge où il définit l'art social et à laquelle participent Félix Fénéon, Paul Verlaine[5], Laurent Tailhade[4], Francis Norgelet[6].

Les rencontres avec Han Ryner et Paul Robin l'entrainent à s'intéresser aux problèmes de l’éducation et à la doctrine du néomalthusianisme. Il s'oriente vers l’individualisme libertaire : : « l’individualisme est nettement opposé à l’association obligatoire qu’impose l’État d’aujourd’hui [...], mais il accepte, que dis-je, sienne propre est l’association librement consentie entre individus. À l’association obligatoire, il oppose l’association libre [...]. La sagesse individualiste ne portera pas l’homme à répudier le principe d’association sous le prétexte que jusqu’à ce jour on en a dénaturé le sens, mais, au contraire, elle l’incitera à organiser son association de telle manière qu’elle soit sa chose et qu’il ne puisse être sacrifié au nom de cette chose à l’intérêt d’autrui »[7].

En 1913, il participe avec, notamment, André Colomer et Henri de Lacaze-Duthiers à la fondation de l’Action d’art[4].

Insoumis

Antimilitariste, en 1914, il choisit l'insoumission et s'en explique plus tard dans Les Raisons de mon insoumission : « La guerre de 1914-1918 n’était pas mon affaire. En effet, je ne possède rien. Qu’aurais-je été défendre ? La propriété de ceux qui possèdent ? Merci de la mission ! Je ne suis pas de la chair dont on fait les dupes. Réglez vos affaires autrement qu’avec ma peau, messieurs les capitalistes des divers syndicats que vous appelez patries. [...] La violence est justifiée à mes yeux dans le cas d’une défense réelle, lorsqu’il y a quelque chose à défendre, quelque chose qui en vaille la peine, et s’il n’est pas d’autre moyen de dénouer la situation. »[8]

Il se réfugie en Angleterre avec un passeport espagnol prêté par un ami. Il apprend l’anglais, exerce divers métiers et vit en ignorant tout de la guerre. En , il est dénoncé et arrêté. Condamné à six mois de prison, il est menacé d’extradition à la fin de sa peine et risque alors une condamnation, en France, à cinq ans de prison. Il fait jouer le fait qu’il est, depuis 1895, objecteur de conscience. Finalement, après sa libération, il est admis en Grande-Bretagne qui lui accorde ce statut[8] où il réside jusqu'en 1929.

En 1929, il rentre en France et reprend son métier de correcteur[9].

Il consacre alors la plus grande part de ses travaux au néomalthusianisme[7].

Auteur prolifique

Il collabore à de nombreux journaux et revues libertaires, et est l’auteur de plusieurs livres ou brochures : La chair à canon (1908), Contes d’un rebelle (1925), La maternité consciente (1927) Anthologie des écrivains réfractaires (1927), Réflexions sur l'individualisme, (1936).

Il participe également aux journaux L’En-dehors et L'Unique animés par E. Armand.

Il contribue à l'Encyclopédie anarchiste, initiée par Sébastien Faure, publiée en quatre volumes, entre 1925 et 1934[10]

En 1946, il fonde le journal L’Homme et la vie.

Pensée politique

Pacifiste néo-malthusien

Manuel Devaldès pense que « pour abolir la guerre, la limitation mondiale des naissances est nécessaire » et que « la course à la population, à la surpopulation plutôt, est aussi absurde que la course aux armements ». Il développe cette idée en 1925 dans La cause biologique et la prévention de la guerre : essai de pacifisme, petite brochure d'une trentaine de pages, et en 1933, Croître et multiplier, c'est la guerre, un ouvrage de 318 pages. Fidèle à sa démarche néo-malthusienne, il fait paraître en 1937, La guerre dans l'acte sexuel et Une guerre de surpopulation : les enseignements de la guerre italo-éthiopienne. Pour lui, c'est parce qu'un pays est surpeuplé (déséquilibre entre population et ressources) qu'il fait la guerre. Il invite tous ceux qui luttent contre la guerre à propager l'idée de la limitation mondiale des naissances comme première propagande à faire, puisque dans cette solution repose le salut de l'humanité[11].

Dans la Maternité consciente publié en 1927, on peut lire : « La guerre détruit les hommes les plus robustes, les mieux portants. Elle est donc éminemment dyagénique puisqu'elle assure ainsi la survivance des moins aptes, des faibles, des vieillards, des débiles mentaux ». Mais ce n'est pas seulement la guerre qui est dyagénique, car les bellicistes réclament une reproduction abondante qui ne peut se faire qu'au détriment de la qualité des individus. « Toute personne qui milite pour une amélioration de la race doit tenir compte que la guerre est dyagénique et que, pour l'éviter, l'équilibre entre la population et les vivres dans chaque pays est dispensable, mesure qui serait réalisée par la génération consciente, par la maternité consciente. Par cette dernière, chaque femme peut faire sa part de l'œuvre de pacification du monde. » Vers la fin de livre, il s'en prend aux « conceptions mystiques » de lutte contre la guerre, visant les partisans de l'insurrection qui ignorent les véritables moyens de prévention contre la guerre. Beaucoup lui reprochent d'exclure du coup d'autres formes de lutte contre la guerre, notamment l'objection de conscience[11].

Théoricien exigeant

Outre son apport aux idées néo-malthusiennes, Manuel Devaldès est l'auteur de biographies, d'études, de traductions, de critiques, d'essais, d'analyses et d'articles répandus depuis 1895 dans quantité de revues : L'Ère nouvelle, Le réveil de l'esclave, La revue des lettres et des arts, Les Humbles, L'École émancipée, L'Anthologie des écrivains réfractaires (1927), La Bibliothèque de l'Artistocratie, L'En-dehors, L'Unique où sa chronique "Haute École" était très suivie. Ses études sur Friedrich Nietzsche, Stendhal, Balzac, Shelley, Bertrand Russell sont éditées en simples fascicules et plaquettes[11].

Il écrit beaucoup de contes, genre littéraire qu'il préférait : Des cris sous la meule, Hurles de haine et d'amour, Chez les cruels, Chef-d'œuvre de Balthazar Maracone, Histoires tragiques, Contes d'un rebelle (1925). Romantique, mais surtout théoricien exigeant, écrivain soucieux de la forme et du déroulement logique de la pensée, il s'appuie le plus possible sur de patientes recherches, des documents dont il vérifie toujours l'authenticité[9].

Individualiste libertaire

Réflexions sur l'individualisme (1910) le fait classer parmi les anarchistes individualistes, mais il y fait preuve d'une pensée originale. Il s'efforce de définir et de défendre l'individualisme, suivant une logique un peu datée aujourd'hui (sur la propriété et sur la religion) mais qui marque bien sa perception du changement de la répartition des pouvoirs à son époque, des propriétaires terriens et de l'Église catholique à l'État. Il parle de d'État comme de la nouvelle Église, préconisant l'arrivée de l'État collectiviste[11].

Son texte débute par la distinction forte entre « individualisme libertaire » et « individualisme autoritaire » : « Alors que l'individualisme libertaire, l'individualisme réel, donne des armes aux faibles, non de manière que devenus forts ils oppriment à leur tour les individus demeurés plus faibles qu'eux, mais de telle façon qu'ils ne se laissent plus absorber par les plus forts, - le prétendu individualisme bourgeois ou autoritaire s'efforce uniquement de légitimer par d'ingénieux sophismes et une fausse interprétation des lois naturelles les actions de la violence et de la ruse triomphantes. »[12]

Œuvres

- L'Éducation et la Liberté, Bibliothèque de la critique, 1900, texte intégral.

- La chair à canon, Édition de Génération consciente, 1908, 1913, worldcat, Éditions Pensées et action, 1957, bnf.

- Réflexions sur l'individualisme, Paris, Le Libertaire, 1910, worldcat.

- Contes d’un rebelle, Éditions de L'Idée libre, 1925, préf. Han Ryner, texte intégral, Théolib, 2013, (ISBN 978-2-36500-062-8), notice éditeur.

- Les raisons de mon insoumission, Conflans-Honorine, Éditions de L'Idée libre, 1926, worldcat.

- La maternité consciente ; le rôle des femmes dans l'amélioration de la race, Paris, Éditions Radot, 1927, worldcat.

- Croître et multiplier, c'est la guerre !, Paris, G. Mignolet & Storz éditeurs, 1933, worldcat.

- Gérard de Lacaze-Duthiers et la bioesthétique; essai critique, Bibliothèque de l'artistocratie, Paris, F. Piton, 1934, worldcat.

- Réflexions sur l'individualisme, La Brochure mensuelle, n°157, , texte intégral, Ravages éditions, 2010, texte intégral.

- L'organisation de la vindicte appelée justice, texte intégral.

- Sous son nom d'Ernest Lohy

- Han Ryner et le problème de la violence. Suivi d’une lettre de Han Ryner, 1927.

- Anthologie des écrivains réfractaires de langue française, Paris, Les Humbles, 1927, worldcat.

- Chez les cruels. Quatre histoires tragiques, Paris, Bibliothèque de l'Artistocratie, 1947, worldcat.

Articles

- En regardant l’humanité, L’Unique, n°1, , texte intégral.

- Rires, L'Unique, n°2, , texte intégral.

- Individualisme, L'Unique, n°3, août-, texte intégral.

- Nietzsche et le retour éternel, L’Unique, n° 7, janvier-, texte intégral.

- Haute école, L’Unique, n°8, , texte intégral.

- Haute école : La mort et l’amour, L'Unique, n°9, , texte intégral.

- Haute école : Rires et sarcasmes, L’Unique, n°11, , texte intégral.

- « Les Objecteurs de conscience anglo-saxons », Mercure de France, , p. 642-669 (lire en ligne

)

) - « L’État mondial de la question de l'objection de conscience », Mercure de France, , p. 100-122 (lire en ligne

)

)

Traductions

- Herbert Spencer, Le Droit d'ignorer l'État (1850), La Brochure mensuelle, n°10, , texte intégral, Les Belles Lettres, 1993, notice éditeur.

Citations

- « L'évolution doit précéder la révolution, laquelle est sa conséquence logique, sa sanction. Des révolutions que nous avons vu se perpétrer aucune n'a eu de résultat réellement émancipateur ; elles consommées, les hommes qui les avaient faites et leurs descendants retournaient aux mêmes errements, l'esclavage changeait seulement de forme. Les révolutions étaient stériles parce que l'évolution n'était pas accomplie chez les individus. L'homme veut toujours conquérir ce qu'il pense être le mieux, le meilleur. Son égoïsme, qui n'est en somme que l'expression individuelle de l'instinct de conservation de l'espèce, le conduit à cela. Mais que peut-il faire, sinon stagner, s'il ne connaît ce mieux et ce meilleur ? C'est précisément parce que son égoïsme a été élevé dans un mauvais sens qu'actuellement il ne se dirige pas d'une façon plus rapide vers la Liberté, source féconde de bonheur. Il ne voit pas ce que, en tant qu'organisation sociale, il peut y avoir de préférable à l'actuelle pour son bien-être. Il souffre, mais il ne connaît pas le remède guérisseur de son, mal. Eduquez-le sérieusement, largement, ouvrez ses yeux à toutes les vérités, à toutes les lumières, son activité aiguillera vers la Liberté. Mais, ne cessons de le répéter, il est indispensable que cette éducation soit commencée dès l'enfance, afin de ne laisser aucune prise à l'esprit autoritaire. C'est par l'éducation libertaire que l'on parviendra à former des individus — hommes et femmes — intelligents, bons, forts et justes, des hommes libres, aptes à faire vivre la Société de libre Justice. » L'Éducation et La Liberté, 1900[13],[14].

- « Tant que l'homme sera persuadé de l'existence de causes supérieures à la sienne propre, il sera fatalement, et pour ainsi dire légitimement, privé d'autonomie réelle ; son unicité ne sera qu'un mot: le fantôme Dieu, dans ses divers et coexistants avatars, lui ravira la joie. » Réflexions sur l'individualisme, 1936[12].

- « Ne pouvons-nous, individus, remplacer l’État par nos libres associations ? A la loi générale, collective, ne pouvons-nous substituer nos conventions mutuelles, révocables dès qu’elles sont une entrave à notre bien-être ? Avons-nous besoin des patries parcellaires qu’ont faites nos maîtres, alors que nous en avons une plus vaste : la Terre ? Et ainsi de suite. Autant de questions que le libre examen de l’individualiste résout justement à l’avantage de l’individu. Sans doute, ceux qui vivent du mensonge, qui règnent par l’hypocrisie, les maîtres et leur domesticité de prêtres et de politiciens, peuvent être d’un avis différent parce que leur petit, très petit intérêt les y invite. » Réflexions sur l'individualisme, 1936[15].

Notes et références

- Archives de l'Eure, commune d'Évreux, acte de naissance no 26, année 1875 (avec mention marginale de décès) (page 212/463)

- Archives de Paris 15e, acte de décès no 4243, année 1956 (page 23/31)

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique.

- BNF : notice.

- Frédéric-Auguste Cazals, Gustave Le Rouge, Les derniers jours de Paul Verlaine, Mercure de France, 1911, page 18.

- (BNF 13528903).

- Dictionnaire des anarchistes, « Le Maitron » : notice biographique.

- Dictionnaire international des militants anarchistes : notice biographique.

- Jeanne Humbert, Manuel Devaldès - Essai biographique, La Libre-Pensée des Bouches-du-Rhône, n°49, octobre 1981, texte intégral.

- René Bianco, Répertoire des périodiques anarchistes de langue française : un siècle de presse anarchiste d’expression française, 1880-1983, thèse de doctorat, université d’Aix-Marseille, 1987, 3503 pages, L’Encyclopédie anarchiste.

- Paxus, Manuel Devaldès (1875-1956), Le conflit, 3 avril 2014, texte intégral.

- Réflexions sur l'individualisme, La Brochure Mensuelle, n°157, janvier 1936, texte intégral.

- Vittorio Frigerio, Émile Zola au pays de l'Anarchie, Éditions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble (ELLUG), 2006, page 19.

- Roland Lewin, Sébastien Faure et "La Ruche" ou l'éducation libertaire, Cahiers, 1989, page 29.

- Réflexions sur l'individualisme, Ravages éditions, 2010, texte intégral.

Bibliographie

- Hem Day, Un en-dehors, Manuel Devaldès, 1875-1956, Paris-Bruxelles, Pensée et Action, 1957, worldcat.

- Vittorio Frigerio, Émile Zola au pays de l'Anarchie, Éditions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble (ELLUG), 2006, extraits en ligne.

- Thierry Maricourt, Histoire de la littérature libertaire (en France), Albin Michel, 1990, p. 145-146.

- Josiane Boulad-Ayoub, Former un nouveau peuple? : pouvoir, éducation, révolution, Presse de l'Université Laval, 1996, page 111.

- Anne Cova, Féminismes et néo-malthusianismes sous la Troisième République, L'Harmattan, 2011, (ISBN 978-2-296-54569-4), extraits en ligne.

- Jeanne Humbert, Manuel Devaldès - Essai biographique, La Libre-Pensée des Bouches-du-Rhône, n°49, , texte intégral.

- Renaud Violet, Régénération humaine et éducation libertaire. L’influence du néo-malthusianisme français sur les expériences pédagogiques libertaires avant 1914, mémoire de maîtrise en Histoire Contemporaine, Strasbourg, 2002, texte intégral.

Notices

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- WorldCat Id

- WorldCat

- Ernest Lohy : worldcat.

- Dictionnaire des anarchistes, « Le Maitron » : notice biographique.

- Bibliothèque nationale de France : notice data.

- Dictionnaire international des militants anarchistes : notice biographique.

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique.

- Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones : notice bibliographique.

- Anarlivres : notice bibliographique.

- Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (Lausanne) : notice bibliographique.

- (ca) Estel Negre : notice biographique.

Voir aussi

Articles connexes

- Néomalthusianisme

- Libertaire

- Histoire de l'anarchisme

Liens externes

- Le conflit : Manuel DEVALDES (1875-1956).

- Marxism & Anarchism Library : Manuel Devaldes 1875-1956.

- Estel Negre : Manuel Devaldès (1875-1956).

- Manuel Devaldès, Réflexions sur l'individualisme (1910)

- Vittorio Frigerio: Site sur trois écrivains pacifistes et libertaires français: Han Ryner, Gérard de Lacaze-Duthiers, Manuel Devaldès, sur Dalhousie University 1818-2018.

- Portail de l’anarchisme

- Portail de la littérature

- Portail de la France

- Portail de la paix

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии