music.wikisort.org - Poète

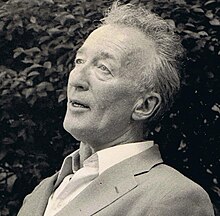

Claude Roy est un poète, journaliste et écrivain français, né à Paris le où il est mort le .

Pour les articles homonymes, voir Claude Roy et Roy.

| Nom de naissance | Claude Pierre Marie Félicien Roy |

|---|---|

| Naissance |

Paris 8e |

| Décès |

Paris 6e |

| Activité principale |

Écrivain Poète Journaliste |

| Distinctions |

Prix Goncourt de la poésie (1985) |

| Langue d’écriture | Français |

|---|

Biographie

Claude Pierre Marie Félicien Roy naît dans le 8e arrondissement de Paris le [1],[2].

Fils d'un artiste peintre espagnol[3] et d'une mère charentaise[4], le jeune Claude, élevé à Jarnac, se lie d’amitié avec François Mitterrand avec qui il fait une partie de ses études[réf. nécessaire]. Après avoir été élève au lycée Guez-de-Balzac à Angoulême, puis étudiant à l’université de Bordeaux, il se rend à Paris en 1935 pour s’inscrire à la faculté de droit.

Malgré[réf. nécessaire] la diversité de ses lectures d’étudiant (Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler, Charles Baudelaire, André Malraux, André Gide, Marcel Proust, Vladimir Ilitch Lénine), il est séduit par l'énergie du projet contre-révolutionnaire des Camelots du roi. La dimension provocatrice du mouvement maurrassien satisfait son mépris pour l'ordre bourgeois. Avec d’autres jeunes gens fous de littérature et d'action radicale (Philippe Ariès, Raoul Girardet ou Pierre Boutang), il écrit dans l’organe des étudiants de l'Action française, L'Étudiant français et pour le Courrier royal.

Avec Pierre de Bénouville, André Bettencourt et François Mitterrand, il fait aussi partie de ces étudiants résidant à l’internat des pères maristes (situé au 104, rue de Vaugirard à Paris) qui fréquentent les chefs de la Cagoule sans adhérer forcément à la formation d'extrême droite. Parallèlement, il publie quelques nouvelles dans La Nouvelle Revue française et La Revue du siècle, nouvelles d’où ressort l’influence de Jean Giraudoux dont il se réclame comme de Jules Supervielle, Gide, François Mauriac, Georges Bernanos ou Malraux.

Lié à Thierry Maulnier, Robert Brasillach et Lucien Rebatet, il écrit comme critique littéraire dans la revue L'Insurgé (sous le pseudonyme de Claude Orland[5]) et dans Je suis partout dès 1937[6]. Rebatet le qualifiera de « renégat » pour avoir refusé de signer la demande de grâce de Brasillach, en 1945 (Radioscopie de Jacques Chancel).

La guerre

Appelé par ses obligations militaires, il est déjà soldat lorsque la guerre éclate. Alors que son premier poème est publié par Pierre Seghers dans Poésie 40, il est fait prisonnier au mois de juin 1940. Dès octobre 1940, il s'évade et gagne la zone libre. C'est là qu'il écrit ses premiers poèmes : L'absent, en mémoire du sergent Raphaël Roy, et Un mort m'attend à la maison, en mémoire du lieutenant Félix Roy.

En 1941, son expérience de la guerre et l'action d’un régime de Vichy imprégné de maurrassisme l'amènent à cesser sa collaboration à Je suis partout. Il s’engage alors dans la Résistance au sein des Étoiles, une organisation où il rencontre André Gide, Jean Giraudoux, Paul Éluard, Louis Aragon et Elsa Triolet.

Ces derniers le persuadent d'adhérer au Parti communiste en 1943. Rallié aux Forces françaises de l'intérieur lors de la libération de Paris, il devient correspondant de guerre durant la campagne d'Allemagne où il suit des procès pour Combat. Chroniqueur au journal Libération, critique littéraire, d'art et de théâtre, il fréquente alors avec assiduité les réunions du groupe de la rue Saint-Benoît. Il y croise Marguerite Duras, Edgar Morin, Jorge Semprún, Maurice Merleau-Ponty et, de temps à autre, Georges Bataille et Simon Nora. Connu jusque-là comme poète (Clair comme le jour, 1943 ; Élégie des lieux communs, 1952), il publie le roman La nuit est le manteau des pauvres en 1948. Il sera hanté par la mort : « Né dans la guerre, en 1915, je suis venu à la conscience d'homme pour voir se succéder les guerres », « Des années durant, ma génération a vécu sans lendemain », fait-il dire à son héros dans La nuit est le manteau des pauvres.

Les années 1950

Claude Roy se montre aussi un analyste profond des réalités des pays qu’il découvre. Il publie des récits de voyages rendant compte de ses pérégrinations aux États-Unis (Clefs pour l’Amérique, 1947) et en Chine (Clefs pour la Chine, 1953). Mais, en 1956, l’intervention soviétique en Hongrie l’amène à rompre avec la ligne du PCF (dans le cadre d'une déclaration également signée par Sartre et Roger Vailland).

Il amorce sa collaboration à France Observateur à partir de 1957. Il y exprime des positions anti-soviétiques, et il s'engage contre la guerre d'Algérie et la torture pratiquée au centre du Landy (octobre 1957), proche de France Observateur et des mouvances sartrienne et chrétienne. Définitivement exclu du PCF en juin 1958, il appelle à une mobilisation communiste lors de l’arrivée du général de Gaulle. Il est alors, comme d’autres anciens communistes (François Furet, Serge Mallet), devenu pigiste régulier de France Obs.

Les années 1960

Mais cela ne l’empêche pas de s’y distinguer en signant le Manifeste des 121, titré « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie » (1960). Malgré sa fascination pour la gloire de Sartre et ses liens passés avec Albert Camus, il n’est pas de la nouvelle formule de l'Observateur (novembre 1964) et attend juin 1966 pour y intervenir de nouveau.

Il est parallèlement actif dans les premières réunions de sensibilisation de la jeunesse à la cause vietnamienne.

Collaborateur régulier à partir de février 1968, il y traite à la fois de littérature, de livres de sciences humaines et d’essais de tous genres. Faisant preuve d’ouverture à l’égard des penseurs antitotalitaires, il rend par exemple compte de La Révolution introuvable de Raymond Aron (19 septembre 1968) ou du Premier Cercle de Soljenitsyne (18 novembre 1968).

Les années 1970

Il effectue aussi un reportage aux États-Unis durant l’été 1969. Cette année-là, il publie le premier tome de son autobiographie (Moi je) chez Gallimard, dont il devient membre du comité de lecture jusqu'à sa mort. Politiquement, il s’oppose à tous les régimes oppressifs, dénonçant par exemple la répression en Turquie. Mais c’est surtout la situation dans les pays de l’Est qui l’intéresse, comme l’illustre son dossier sur Le Printemps aux œillets rouges () ou sa défense de L’Archipel du Goulag en juillet 1974.

Critique virulent de la « maolâtrie » en vigueur dans les milieux « germanopratins »[7], il supporte mal le « hold-up » des Nouveaux Philosophes sur la question du goulag. Qualifiant ces derniers de « disc-jockeys de la pensée » (18 juillet 1977), il s’engage aussi à dénoncer le mythe maoïste dans les colonnes de la revue Esprit.

De même, dans le Nouvel Observateur de , il évoque longuement la Chine telle qu'elle lui est apparue lors d'un voyage récent. Et, à la rentrée, il tire de ses articles sur le sujet un recueil (Sur la Chine, Gallimard) où il ne cache ni sa tristesse pour un pays dont il aime profondément le peuple, ni ses illusions passées quant à l'aptitude du maoïsme à corriger ses erreurs. Il s’en prend aussi avec verve aux rapports qu'entretient l'intelligentsia parisienne avec l'idéologie du Grand Timonier[8]. S'il participe aussi au débat sur la Nouvelle Droite, son intérêt pour l’Extrême-Orient l’amène à ferrailler sur la question du Cambodge avec Noam Chomsky[7].

Les années 1980

Dans son débat avec ce dernier en juin 1980, il critique sa position qui assimile les insuffisances et les tares des démocraties bourgeoises aux crimes des régimes totalitaires, voire aux crimes nazis. Il tire de ses réflexions sur l'aveuglement qu'entraînent les idéologies un ouvrage, Les Chercheurs de dieux : croyance et politique (Gallimard, 1981), où il analyse la propension des hommes à vouer une véritable foi à quelqu'un ou à quelque chose, appliquant particulièrement cette réflexion à l’ersatz de religion qu'est pour lui le communisme. Au printemps 1981, il effectue un voyage en Pologne, puis publie le carnet de route qu'il y a tenu.

Se découvrant atteint d'un cancer du poumon en juin 1982 (expérience qu'il racontera dans Permis de séjour), il collabore moins régulièrement au Nouvel Observateur. Véritable polygraphe, il ne cesse de publier des romans, des témoignages sur ses nombreux voyages, des descriptions critiques, des essais sur l'art et sur les artistes, dont beaucoup sont ses amis, des livres pour enfants et des poèmes, car la poésie est au cœur de toute son écriture. Elle en est le fil conducteur, et c'est à travers elle que la littérature prend toute sa place pour donner un sens à son existence inquiète et à des engagements souvent déçus.

En 1985, il reçoit le premier prix Goncourt de la poésie de l'académie Goncourt.

Les dernières années

Ses dernières années restent celles d'un homme d'une très grande culture, d'un sage qui n'est dupe de rien. Il écrit qu'il a conclu « une paix honorable ou du moins un armistice acceptable avec le monde et lui-même, sans se résigner à l'iniquité de la vie, ni s'aveugler sur ses propres manques. ».

De 1983 à l'année de sa mort, il publie six volumes de son journal intime, œuvre d'un genre unique qui mêle réflexions, récits, carnets de voyages, poèmes et aphorismes, et qui couvre les années 1977-1995.

Il écrit aussi des essais, notamment sur la poésie (Le travail du poète et La conversation des poètes, les deux en 1993).

Il meurt le dans le 6e arrondissement de Paris[2], à l'âge de 82 ans[9],[1],[10].

Famille

Claude Roy, marié en secondes noces en 1958 avec la comédienne et dramaturge Loleh Bellon (1925-1999), elle-même divorcée de Jorge Semprún, devient alors le beau-père de Jaime Semprun (1947-2010). Loleh Bellon le soutient pendant les dernières années de sa vie et ne lui survit que deux ans[11],[12].

Œuvre

- Défense de la littérature, idées, folio

- Moi je, Gallimard, 1969 ; Folio, 1978

- Nous, Gallimard, 1972 ; Folio, 1980

- Somme toute, Gallimard, 1976 ; Folio, 1982. Prix Saint-Simon 1976

- Permis de séjour, 1977-1982, Gallimard, 1983 ; Folio, 1987

- La Fleur du temps, 1983-1987, Gallimard, 1988 ; Folio, 1992

- L'Étonnement du voyageur, 1987-1989, Gallimard, 1990, prix France Culture

- Le Rivage des jours, 1990-1991, Gallimard, 1992

- Les Rencontres des jours, 1992-1993, Gallimard, 1995 ; Folio, 1996

- Chemins croisés, 1994-1995, Gallimard, 1997

Documentaires

- Clefs pour l’Amérique, Trois Collines, Paris-Genève, 1947

- Clefs pour la Chine, Gallimard, 1953

- Le Journal des voyages, Gallimard, 1960

- Tout Paris, photographies de André Martin, Delpire Éditeur, Paris, 1964

- Sur la Chine, Gallimard, 1979

- La France de profil, La Guilde du Livre, 1952

- La Chine dans un miroir, La Guilde du Livre, 1952

Descriptions critiques

- Aragon, Seghers, 1945. Un essai. Coll. Poètes d'aujourd'hui, no 2. 1951 : édition entièrement remaniée et complétée

- Lire Marivaux, La Baconnière, 1947

- Descriptions critiques, Gallimard, 1950

- Stendhal par lui-même, collections Microcosme "Écrivains de toujours", Le Seuil, 1951

- Le Commerce des classiques, Gallimard, 1953

- L’Amour du théâtre, Gallimard, 1956

- Jeannie Dumesnil, Éditions Galerie Craven, Paris, 1959

- Zao Wou-Ki, Le Musée de Poche, Éditions Georges Fall, Paris, 1957; Le Musée de Poche, 1970

- La Main heureuse, Gallimard, 1957

- La Vie de Victor Hugo racontée par lui-même, Julliard, 1958

- L’Homme en question, Gallimard, 1960

- Supervielle, Seghers, 1964

- Les Soleils du romantisme, Gallimard, 1974

- Jean Vilar, Calmann-Lévy, 1987

- Paul Klee, aux sources de la peinture, 1963

- Nicolas Eekman (1889-1973), avec Emmanuel Bréon, Jean-Louis Monod, Luce Eekman et Colette Chaignon, coédition Le Sillon et Somogy, 2004

Essais

- Les Yeux ouverts dans Paris insurgé, in Les Lettres françaises des 9 et 16 septembre 1944 (reproduit dans La République du Silence, Harcourt, Brace and Company, 1947, p. 391-413)

- Victoire de la volonté, in Les Lettres françaises des 30 septembre et 7 octobre 1944 (reproduit dans La République du Silence, Harcourt, Brace and Company, 1947, p. 414-438)

- L’Amour de la peinture, Gallimard, 1955, Folio essais, 1987

- Arts fantastiques, Paris, Robert Delpire Éditeur,

- Défense de la littérature, Gallimard, 1968

- Temps variable avec éclaircies, Gallimard, 1985

- Les Chercheurs de Dieu, Gallimard, 1981

- L’ami qui venait de l’an mil, Su Dongpo 1037-1101, Gallimard, 1993

- Le Travail du poète, Paroles d’Aube, 1993

- L'Art à la source, Gallimard, 1992

- La Conversation des poètes, Gallimard, 1993

Romans

- La nuit est le manteau des pauvres, Gallimard, 1949

- À tort ou à raison, Gallimard, 1955

- Le Soleil sur la terre, Gallimard, 1956

- Le Malheur d’aimer, Gallimard, 1958, Folio, 1974

- Léone et les siens, Gallimard, 1963

- La Dérobée, Gallimard, 1968

- La Traversée du pont des arts, Gallimard, 1979, Folio, 1983

- L’Ami lointain, Gallimard, 1987, Folio, 1990

Théâtre

- Le Chariot de terre cuite, Gallimard, 1969

- Gérard Philipe, en collaboration avec Anne Philippe, Gallimard, 1960

- 1972 : adaptation de Honni soit qui mal y pense de Peter Barnes, mise en scène Stuart Burge, Théâtre de Paris

Livres pour enfants

- La Famille quatre cents coups, Club Français du livre, 1954

- Mères et Petits, (sous le pseudonyme Fréderic Massy ), Photos par Ylla, La Guilde du Livre / Clairefontaine, Lausanne, 1958

- Les machines à tout faire , Balland, 1973. (Illustré par Carelman )

- La Maison qui s’envole, Folio Junior, 1977

- C’est le bouquet, illustré par Alain Le Foll, Delpire, 1964, Folio Cadet, 1980

- Proverbes par tous les bouts, Gallimard Enfantimages , 1980

- Le chat qui parlait malgré lui, Folio Junior, 1982. (Illustré par Willi Glasauer )

- Les Animaux très sagaces, Folio Cadet, 1983

- Claude Roy un poète, Folio Junior en poésie, 1985

- Les Coups en dessous, Folio Cadet, 1987

- Désiré Bienvenu, Folio Junior, 1989

Recueils de poésie

Ses premiers textes littéraires sont des poèmes, publiés par Pierre Seghers dans Poésie 40 et Max-Pol Fouchet dans Fontaine.

- L'Enfance de l'Art, Alger 1942

- Clair comme le jour, 1943

- Aragon,1945

- Le bestiaire des amants, 1946

- La nuit est le manteau des pauvres, 1948

- Le Poète mineur, Gallimard, 1949 (recueil de l’œuvre poétique des dix années précédentes)

- L’Élégie des lieux communs, 1952

- La Chine dans un miroir, 1953

- Un seul poème, Gallimard, 1954

- L'amour parle, 1953, anthologie chronologique du cœur selon les poètes français

- Jules Supervielle, 1964

- La Dérobée, 1968

- Poésies (1939-1953), comprenant : Au sommeil la nuit, Erreur sur la personne, Les circonstances, Mourir, Clair comme le jour, Les animaux du dedans, préface de Pierre Gardais et Jacques Roubaud, Poésie/Gallimard, 1970

- Enfantasques, poèmes et collages, Gallimard, 1974

- Nouvelles Enfantasques, poèmes et collages, Gallimard, 1978

- Sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ?, préface d'Hector Bianciotti, Gallimard, 1979, Poésie/Gallimard, 1983

- À la lisière du temps, Gallimard, 1984

- Le Voyage d’automne, Gallimard, 1987

- À la lisière du temps, suivi de Le Voyage d'automne, préface d'Octavio Paz, Poésie/Gallimard, 1990

- Le Noir de l’aube, Gallimard, 1990

- Le Voleur de poèmes : Chine, 250 poèmes dérobés du chinois, Mercure de France, 1991

- Les Pas du silence, suivi de Poèmes en amont, Gallimard, 1993

- Poèmes à pas de loup, 1992-1996, Gallimard, 1997

- Hommage à Jules Verne, Gallimard, 1970

Notes et références

- Mairie de Paris 8e, Acte de naissance no 1176, sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 9.

- Insee, « Claude Roy dans le fichier des décès », sur deces.matchid.io (consulté le )

- Mairie de Paris 15e, Acte de mariage des parents no 623, sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 16.

- Gondeville, légende du siècle, de François Julien-Labruyère.

- https://maitron.fr/spip.php?article172057

- Simon Epstein, Un paradoxe français, Albin Michel, 2008, p. 525.

- François Hourmant, Le désenchantement des clercs : Figures de l'intellectuel dans l'après-mai 68, Presses universitaires de Rennes, coll. « Res publica », 1 mai 1997

- Simon Leys rend souvent hommage à sa clairvoyance et à sa franchise dans Essais sur la Chine (« Bouquins » Laffont, 1998).

- Antoine de Gaudemar, Claude Roy, fin de séjour. Le poète, romancier, journaliste, est mort à 82 ans, Libération, 15 décembre 1997

- BERTRAND POIROT-DELPECH, « La mort de Claude Roy, poète ludique et désenchanté », Le Monde,

- Cf. « Le cœur sur la main », Le Nouvel Observateur nº 1804, du 3 juin 1999, nécrologie de Loleh Bellon, par Jérôme Garcin.

- Brigitte Salino, « Loleh Bellon », Le Monde,

Voir aussi

Bibliographie

- Denise Bourdet, Claude Roy, collection « Visages d'aujourd'hui », Paris, Plon, 1960.

- Roger Grenier, Claude Roy, Paris, Seghers, 1971.

- Roger Grenier et al., « Hommage à Claude Roy », La Nouvelle Revue Française, no 545, Juin 1998, p.1-68.

- Georges-Emmanuel Clancier, « Claude Roy, À la lisière du temps », dans Dans l’aventure du langage, PUF, 1984, p. 211-215.

- Jérôme Garcin, « Entrée "Claude Roy (1915-1997)" », sur universalis.fr, Encyclopædia Universalis (consulté le )

Articles connexes

- « Témoignage sur Roger Vailland », Le Magazine littéraire, décembre 1991

- Claude Roy et Roger Vailland, « La recherche du bonheur est le moteur des révolutions », article dans Action, juin 1948

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Bibliothèque nationale tchèque

- Bibliothèque nationale du Portugal

- Bibliothèque nationale de Corée

- WorldCat

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à la recherche :

- Portail de la littérature française

- Portail de la poésie

- Portail de la Résistance française

- Portail de la littérature d’enfance et de jeunesse

На других языках

[en] Claude Roy (poet)

Claude Roy (28 August 1915 – 13 December 1997) was a French poet and essayist. He was born and died in Paris.- [fr] Claude Roy (écrivain)

[ru] Руа, Клод

Клод Руа (фр. Claude Roy), настоящее имя Клод Орлан[2][3][4][К 1] (Claude Orland; 28 августа 1915, Париж — 13 декабря 1997, там же) — французский писатель, поэт, публицист. Автор романов, поэтических сборников, автобиографической прозы, многочисленных произведений для детей. Лауреат Гонкуровской премии.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии