music.wikisort.org - Poète

Omar Khayyām[Note 2] (v. 1048? à Nichapur[Note 3] en Perse (actuel Iran) - v. 1131[1]) est un poète et savant persan. On trouve son nom orthographié Omar Khayam dans les traductions d'Armand Robin (1958) ou de M. F. Farzaneh et Jean Malaplate (dans l'édition critique de Sadegh Hedayat, Corti, 1993). Sa date de naissance est supposée. Ses poèmes sont principalement écrits en persan alors que ses traités scientifiques le sont en arabe[2].

« Khayyam » redirige ici. Pour le voilier classé Monument historique, voir Khayyam (voilier).

| Nom de naissance |

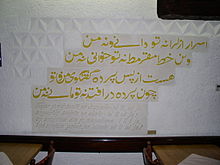

غياث الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیام نيشابوری |

|---|---|

| Naissance |

v. 1048(?)[Note 1] Nichapur, Perse, Empire seldjoukide |

| Décès |

v. 1131 (date approximative) Nichapur, Perse, Empire seldjoukide |

| Activité principale |

Poète, mathématicien, philosophe, astronome |

| Langue d’écriture | persan, arabe |

|---|

Biographie

La vie de Khayyam est entourée de mystère, et la rareté des sources disponibles empêche de la retracer avec précision. Des chercheurs pensent généralement qu’Omar Khayyam est né dans une famille d'artisans de Nichapur — le nom de Khayyam, du persan خيام [ḫayām], en arabe خَيَّميّ [ḫayyamī] : fabricant de tentes, suggère que son père était fabricant de tentes[3]. Il passe son enfance dans la ville de Balhi, où il étudie sous la direction du cheik Mohammad Mansuri, l'un des savants les plus célèbres de son temps (selon le vizir Nizam al-Mulk dans son "wasiyat", son testament).[réf. nécessaire]. Dans sa jeunesse, Omar Khayyām étudie aussi sous la direction de l'imam Mowaffak de Nishapur, considéré comme le meilleur professeur du Khorassan[réf. nécessaire][Par qui ?].

En 1074, il est invité par le sultan seldjoukide Mālikshāh Jalāl al-Dīn à Ispahan pour entreprendre la réforme du calendrier solaire à laquelle il consacrera cinq années, et organiser des observations astronomiques. À la mort de Mālikshāh, il tombe en disgrâce. Il est possible que certains de ses poèmes non orthodoxes en soient la cause. Pour couper court à tout soupçon, il entreprend alors un pèlerinage à la Mecque. On le retrouve ensuite à Merv, alors capitale de l'empire des Seldjoukides[4]. Il finit ses jours à Nichapur[2], où il vit en reclus les vingt dernières années de sa vie.

Nom de Khayyam

Si on le déchiffre avec le système abjad, le résultat donne al-Ghaqi, le dissipateur de biens, expression qui dans la terminologie soufie est attribuée à « celui qui distribue ou ignore les biens du monde constituant un fardeau dans le voyage qu'il entreprend sur le sentier soufi » (Omar Ali-Shah)[5].

« Khayyam, qui cousait les tentes de l'intelligence,

Dans une forge de souffrances tomba, subitement brûla ;

Des ciseaux coupèrent les attaches de la tente de sa vie ;

Le brocanteur de destins le mit en vente contre du vent[6]. »

Mathématicien et astronome

![Résolution de l'équation x3 + ax = b selon la méthode d'Omar Khayyam. AB2 = a, AC × AB2 = b, ABmn est un carré. Le demi-cercle de diamètre [AC] rencontre la parabole, de sommet A, d'axe (AB) perpendiculaire à (AC) et passant par m, en D. Le point D se projette orthogonalement sur [AC] en E. La distance AE est solution de l'équation[7].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Cubic-Khayyam.svg/260px-Cubic-Khayyam.svg.png)

Omar Khayyâm est considéré comme « l'un des grands mathématiciens du Moyen Âge[8],[9]. » Mais ses travaux algébriques ne furent publiés[10] en Europe qu'au XIXe siècle[11].

On lui doit deux traités importants dans l'histoire des mathématiques.

Dans son Risāla fī’l-barāhīn ˓ala masā’il al-jabr wa’l-muqābala (Démonstrations de problèmes d'algèbre) écrit en 1070 à Samarcande et dédié à son protecteur le juge Abu Tahir[2], al-Khayyam entreprend une classification des équations de degré trois avec leurs racines positives. Il échoue dans sa tentative de résoudre ces équations par radicaux mais il décrit le moyen d'obtenir ces racines à l'aide d'intersection de coniques (cercles, hyperboles équilatères, paraboles)[7]. Il démontre que les équations cubiques peuvent avoir plus d’une racine. Il fait état aussi d’équations ayant deux solutions, mais n'en trouve pas à trois solutions[7].

Son deuxième traité Sharh. mā ashkala min mus.ādarāt kitāb Uqlīdis (Commentaires sur les difficultés de certains postulats du livre d'Euclide) écrit en 1077 à Ispahan offre une réflexion sur l'axiome des parallèles[12]. Son raisonnement s'appuie sur un quadrilatère dont les deux angles de base sont droits, et les côtés latéraux de même longueur. Le but est de démontrer que les deux autres angles ne sont ni aigus ni obtus. Ce même quadrilatère sera repris plusieurs siècles plus tard par le mathématicien Giovanni Girolamo Saccheri. On trouve également dans ce traité des réflexions sur les fractions[2].

À ces deux ouvrages, on peut ajouter un Traité sur la division d'un quart de cercle dans lequel al-Khayyam détermine la valeur approchée d'une racine d'une équation cubique et un traité Problème d'arithmétique cité par ses successeurs et qui devait contenir des méthodes des binômes et de calculs approchés de racines nièmes[2].

Directeur de l'observatoire d'Ispahan en 1074, il réforme, à la demande du sultan Malik Shah, le calendrier persan (la réforme est connue sous le nom de réforme djelaléenne). Il construit des tables astronomiques connues sous le nom de Zidj-e Malikshahi. Il introduit à la manière du calendrier julien une année bissextile[2] et mesure la longueur de l’année comme étant de 365,242 198 jours[13]. L'estimation djélaléenne se montrera plus exacte que la grégorienne créée cinq siècles plus tard, bien que leur résultat pratique soit exactement le même, une année devant comporter un nombre entier de jours.

Dans le domaine de la physique, al-Khayyam s'est intéressé au problème de la balance et de la détermination de la composition des alliages (Fī ikhtiyāl ma˒rifa miqdāray al-dhahab wa’l-fid.d.a fī jism murakkab minhumā - Sur l'art de déterminer la quantité d'or et d'argent dans un corps constitué de ces deux matières et Fī’l-qustās. al-mustaqīm - Sur la balance). Ses traités seront repris par son élève à Merv, al-Khazini, (Fī’l-qustās.al-mustaqīm Le livre de la balance de la sagesse)[2].

Al-Khayam a également écrit un traité sur les divisions de gammes musicales[2].

Poète et philosophe

Ses poèmes sont appelés « rubaiyat »[14],[15], ce qui signifie « quatrains ». Les quatrains de Khayyam, souvent cités en Occident pour leur scepticisme, recèleraient, selon Idries Shah, des « perles mystiques », faisant de Khayyam un soufi. Il aurait prôné l'ivresse de Dieu, et se disait infidèle mais croyant[16]. Au-delà du premier degré hédoniste, les quatrains auraient donc selon ce commentateur une dimension mystique.

Dans la pratique, si l'on s'en tient au texte, Khayyam se montre bel et bien fort critique vis-à-vis des religieux — et de la religion — de son temps. Quant au vin dont la mention revient fréquemment dans ses quatrains, le contexte où il se place constamment (agréable compagnie de jeunes femmes ou d'échansons, refus de poursuivre la recherche de cette connaissance que Khayyam a jadis tant aimée) ne lui laisse guère de latitude pour être allégorique.

On ne peut donc que constater l'existence de ces deux points de vue.

Traduction de Franz Toussaint pour les quatrains ci-après.

- Chagrin et désespoir

(VIII)

« En ce monde, contente-toi d'avoir peu d'amis.

Ne cherche pas à rendre durable

la sympathie que tu peux éprouver pour quelqu'un.

Avant de prendre la main d'un homme,

demande-toi si elle ne te frappera pas, un jour. »

(CXX)

« Tu peux sonder la nuit qui nous entoure.

Tu peux foncer sur cette nuit... Tu n'en sortiras pas.

Adam et Ève, qu'il a dû être atroce, votre premier baiser,

puisque vous nous avez créés désespérés ! »

- Lucidité et scepticisme

(CXLI)

« Contente-toi de savoir que tout est mystère :

la création du monde et la tienne,

la destinée du monde et la tienne.

Souris à ces mystères comme à un danger que tu mépriserais. »

« Ne crois pas que tu sauras quelque chose

quand tu auras franchi la porte de la Mort.

Paix à l'homme dans le noir silence de l'Au-Delà ! »

- Sagesse et épicurisme

(XXV)

« Au printemps, je vais quelques fois m'asseoir à la lisière d'un champ fleuri.

Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin, je ne pense guère à mon salut.

Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien. »

(CLXX)

« Luths, parfums et coupes,

lèvres, chevelures et longs yeux,

jouets que le Temps détruit, jouets !

Austérité, solitude et labeur,

méditation, prière et renoncement,

cendres que le Temps écrase, cendres ! »

C'est sur cette 170e pièce, comme en conclusion de ce qui précède, que se termine le recueil.

- Distance par rapport à l'islam orthodoxe

(CVII)

« Autrefois, quand je fréquentais les mosquées,

je n'y prononçais aucune prière,

mais j'en revenais riche d'espoir.

Je vais toujours m'asseoir dans les mosquées,

où l'ombre est propice au sommeil. »

(CLIX)

« « Allah est grand ! » Ce cri du moueddin ressemble à une immense plainte.

Cinq fois par jour, est-ce la Terre qui gémit vers son créateur indifférent ? »

(CLIII)

« Puisque notre sort, ici-bas, est de souffrir puis de mourir,

ne devons-nous pas souhaiter de rendre le plus tôt possible à la terre notre corps misérable ?

Et notre âme, qu'Allah attend pour la juger selon ses mérites, dites-vous ?

Je vous répondrai là-dessus quand j'aurai été renseigné par quelqu'un revenant de chez les morts. »

Notoriété universelle et image ambigüe

Les agnostiques voient en lui un de leurs frères né trop tôt, tandis que certains musulmans perçoivent plutôt chez lui un symbolisme ésotérique, rattaché au soufisme.

Khayyam indiquerait, comme le fera Djalâl ad-Dîn Rûmî plus tard, que l'homme sur le chemin de Dieu n'a pas besoin de lieu dédié pour vénérer celui-ci, et que la fréquentation des sanctuaires religieux n'est ni une garantie du contact avec Dieu, ni un indicateur du respect d'une discipline intérieure.

L'actuelle république islamique d'Iran ne nie pas les positions de Khayyam, mais a fait paraître au début des années 1980 une liste officielle des quatrains qu'elle considérait comme authentiques (comme pour les Pensées de Pascal, leur nombre et leur numérotation diffèrent selon les compilateurs).

La vision d'un Khayyam ésotériste n'est pas partagée par ceux qui voient en lui surtout un hédoniste tolérant et sceptique. En effet, si certains[réf. souhaitée] assimilent dans ses poèmes le vin à une sorte de manne céleste, d'autres comme Sadegh Hedayat considèrent plutôt le poète comme un chantre de la liberté individuelle, qui refuse de trancher sur des mystères lui semblant hors de portée de l'homme. Son appréciation simple des plaisirs terrestres après la quadruple déception de la religion (quatrains 25, 76, 141), des hommes (quatrains 8, 18, 33) de la science (quatrains 26 à 30, 77, 81) et de la condition humaine elle-même (quatrains 32, 67, 107, 120, 170) n'exclut aucune hypothèse (quatrains 1, 23 à 25, 52)[17].

Si chacune des deux interprétations est controversée par les tenants de l'autre, elles ne s'excluent cependant pas nécessairement : Khayyam présente sans ordre et sans méthode, pour reprendre une expression de Montaigne dans la préface des Essais - donc sans stratégie visant à convaincre - ses espoirs, ses doutes et ses découragements dans ce qui semble un effort de vérité humaine. C'est peut-être une des raisons du succès mondial des quatrains.

Traductions

Controverses autour des manuscrits et des traductions

- La diversité des manuscrits et le problème de leur authenticité, ainsi que la nécessité de connaître la langue et la civilisation perses du onzième siècle montrent les difficultés d'une traduction. Marguerite Yourcenar dit à ce propos : « Quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière. Mais c'est déjà beaucoup de n'employer que des pierres authentiques »[18]. Armand Robin dresse une liste de ces pierres dans Ce qu'en 1958 on peut savoir sur les « quatrains » d'Omar Khayam lors de sa traduction (cf. Bibliographie).

- Manuscrit de 1460 de la Bibliothèque bodléienne d'Oxford, soit 158 quatrains traduits, en anglais par FitzGerald (1859), en français par Charles Grolleau (1909). Une centaine de ces quatrains sont incertains.

- Manuscrit de 464 quatrains traduits en français par J.-B. Nicolas (1861).

- Manuscrit d'Istanbul, 375 quatrains étudiés fin XIXe début XXe siècle

- Manuscrit de Lucknow, 845 quatrains étudiés fin XIXe début XXe siècle

- Manuscrit de 1259 dit de « Chester-Beatty », du scribe Mohammed al Qâwim de Nichapour, 172 quatrains traduits en français par Vincent Monteil (1983).

- Manuscrit de 1207 dit de « Cambridge », acheté en 1950. Anthologie de 250 quatrains traduits par Arthur John Arberry (1952, il avait expertisé le manuscrit « Chester-Beatty »).

- Manuscrit de 1153 découvert « dans une immense bibliothèque familiale », 111 quatrains traduits en anglais par Omar Ali-Shah « de langue maternelle persane, soufi… » (1964).

- Traductions et interprétations.

Le fait que les rubaiyat soient un recueil de quatrains — qui peuvent être sélectionnés et réarrangés arbitrairement et suggérer ainsi telle interprétation ou telle autre — a mené à des versions qui diffèrent grandement. J.-B. Nicolas[19] a pris le parti de dire que Khayyam se considère clairement comme un soufi. D'autres y ont vu des signes de mysticisme, ou même d'athéisme, et d'autres au contraire le signe d'un Islam dévot et orthodoxe. FitzGerald a donné au Rubaiyat une atmosphère fataliste, mais s'il est dit qu'il a adouci l'impact du nihilisme de Khayyam et de ses préoccupations de la mort et du caractère transitoire de toutes choses. La question de savoir si Khayyam était pour ou contre la consommation de vin est elle-même controversée[20], celle-ci et l’ivresse qui en découle ayant un sens métaphorique dans le soufisme.

Dans la nouvelle traduction que Jean-Yves Lacroix, dans Le cure-dent, fait des quatrains « Rubaï'yat », qualifiés de « serpent venimeux pour la loi divine », par le chroniqueur al-Qifti, Khayyam écrit : « Tout le monde sait que je n'ai jamais murmuré la moindre prière », et ailleurs ceci : « Referme ton Coran. Pense librement et regarde librement le ciel et la terre. »

Les quatrains de Khayyâm font l'objet de quelques controverses de traduction ainsi que d'éditions. En Europe, FitzGerald et Toussaint sont les références les plus courantes. Il est cependant difficile, comme dans toute traduction poétique, de rendre tout le sens original des vers. Le sens mystique de cette poésie peut échapper au non-spécialiste. Quant à FitzGerald, il combine parfois des quatrains distincts pour rendre possible une rime (Toussaint, mécontent de la traduction de FitzGerald, préfère une prose à laquelle il donne un souffle poétique).

Le contenu original du recueil de quatrains de Kayyâm est aussi soumis à de vastes débats. En effet, la tradition attribue plus de 1 000 quatrains à Khayyam ; alors que la plupart des chercheurs ne lui en attribuent avec certitude que 50, avec environ 200 autres quatrains soumis à controverse[1]. Chez Toussaint et FitzGerald, le nombre est de 170.

Le gouvernement iranien a fait paraître dans les années 1980 la liste des quatrains qu'il reconnait officiellement[Combien ?].

Découverte d'Omar Khayyâm en Occident grâce aux traductions d'Edward FitzGerald

Ce fut la traduction anglaise d'Edward FitzGerald qui fit connaître au grand public, en 1859, l'œuvre poétique de Khayyam et qui servit de référence aux traductions dans beaucoup d'autres langues.

FitzGerald dut effectuer un choix parmi les mille poèmes attribués à Khayyam par la tradition, car le genre littéraire qu'il avait inauguré avait connu un tel succès que l'on employait le terme générique khayyam pour désigner toute lamentation désabusée sur la condition humaine. FitzGerald établit quatre éditions des quatrains comprenant entre 75 et 110 quatrains. Étonnamment, c'est encore souvent une des compilations établies par FitzGerald qui sert de référence à une grande partie des autres traductions.

Les traductions de FitzGerald sont encore très discutées, notamment en ce qui concerne leur authenticité, FitzGerald ayant profité de ces traductions pour réécrire totalement des passages hors de l'esprit du poète original, comme la plupart des traducteurs de l'époque le faisaient. Ainsi, Omar Ali-Shah prend l'exemple du premier quatrain afin de montrer les étonnantes divergences de sens entre la traduction anglaise et la traduction littérale française.

| Texte persan en caractères latins | Traduction anglaise de FitzGerald | Traduction française d'après FitzGerald |

|---|---|---|

| I. Khurshid kamândi sobh bar bâm afgand |

I. Awake ! for Morning in the Bowl of Night |

I. Réveille-toi ! Car le matin, dans le bol de la nuit, |

| Texte persan en caractères latins | Traduction française du texte anglais d'Omar Ali-Shah | |

| I. Khurshid kamândi sobh bar bâm afgand |

I. Tandis que l'Aube, héraut du jour chevauchant tout le ciel, |

Traduction du persan en français de l'orientaliste Franz Toussaint

L'orientaliste français Franz Toussaint préféra effectuer une nouvelle traduction à partir du texte original persan plutôt qu'à partir de l'anglais, avec le parti-pris de ne pas chercher à traduire les quatrains en quatrains, mais dans une prose poétique qu'il estimait plus fidèle. Sa traduction française, composée de 170 quatrains, a été contestée par les uns, défendue par d'autres avec vigueur. Aujourd'hui, après la disparition des Éditions d'art Henri Piazza qui l'ont largement diffusée entre 1924 et 1979, cette traduction fait elle-même l'objet de traductions dans d'autres langues. Toussaint, décédé en 1955, n'a pas été témoin de ce succès.

Dilemme des traducteurs

Quelques quatrains semblent échapper à toute traduction définitive, en raison de la complexité de la langue persane. Ainsi, Khayyam mentionne un certain Bahram (probablement Vahram V Gour) qui de son vivant prenait grand plaisir à attraper des onagres (Bahram ke Gour migerefti hame 'omr) et ajoute laconiquement que c'est la tombe qui a attrapé Bahram. Les mots onagre et tombe sont phonétiquement voisins en persan, avec une phonie ressemblant à gour (Didi keh chegune gour bahram gereft).

Le poète Robert Graves publia en 1967 une traduction en anglais, jugée discutable[21], de 111 quatrains d'Omar Khayyam.

L'édition récente de la traduction française des quatrains par Omar Ali-Shah critique la plupart des traductions antérieures, à commencer par celle de FitzGerald ou certaines[réf. souhaitée] traductions françaises. Selon Omar Ali-Shah, le persan des quatrains de Khayyâm se réfère constamment au vocabulaire soufi et a été injustement traduit dans l'oubli de sa signification spirituelle. Ainsi il affirme que le « Vin » de Khayyâm est un vin spirituel, que la Tariqa est la Voie (sous entendue au sens soufi de chemin mystique vers Dieu) et non la « route » ou « route secondaire », présente selon lui dans certaines traductions (il ne précise pas lesquelles). Néanmoins les quatrains laissant paraître un scepticisme désabusé ne trouvent dans cette optique aucune explication. Cette interprétation mystique est également celle proposée par Paramahansa Yogananda dans The wine of the mystic, reprenant la traduction anglaise d'Edward FitzGerald, avec un commentaire de chaque quatrain.

Quelques quatrains

« Hier est passé, n’y pensons plus

Demain n’est pas là, n’y pensons plus

Pensons aux doux moments de la vie

Ce qui n’est plus, n’y pensons plus »

« Ce vase était le pauvre amant d’une bien-aimée

Il fut piégé par les cheveux d’une bien-aimée

L’anse que tu vois, au cou de ce vase

Fut le bras autour du cou d’une bien-aimée! »

« Elle passe bien vite cette caravane de notre vie

Ne perds rien des doux moments de notre vie

Ne pense pas au lendemain de cette nuit

Prends du vin, il faut saisir les doux moments de notre vie »

— Dictionnaire des poètes renommés persans : À partir de l'apparition du persan dari jusqu'à nos jours (trad. Mahshid Moshiri), Téhéran, Aryan-Tarjoman, .

« Les astres à ma présence ici‐bas n’ont rien gagné, Leur gloire à ma déchéance ne sera pas augmentée; Et, témoin mes deux oreilles, nul n’a jamais pu me dire Pourquoi l’On m’a fait venir et l’On me fait m’en aller. »

— Quatrain dans la traduction de M. Gilbert Lazard («Cent un Quatrains», éd. La Différence, coll. Orphée, Paris)

Khayyâm l'inspirateur

Omar Khayyâm, depuis sa découverte en Occident, a exercé une fascination récurrente sur des écrivains européens comme Marguerite Yourcenar, qui confessait : une « autre figure historique [que celle de l'empereur Hadrien] m'a tentée avec une insistance presque égale : Omar Khayyam... Mais [sa] vie... est celle du contemplateur, et du contempteur pur » tout en ajoutant, « d'ailleurs, je ne connais pas la Perse et n'en sais pas la langue »[22].

Il inspira aussi le roman Samarcande d'Amin Maalouf.

Musicalement, il inspira également les compositeurs suivants :

- sir Granville Bantock : Omar Khayyam, grande symphonie pour solistes, chœurs et orchestre

- Jean Cras : Roubayat, cycle de mélodies.

- Sofia Goubaïdoulina : Roubayat, cycle de mélodies.

- Camarón de la Isla : Viejo Mundo, composée par Kiko Veneno à partir de fragments du Rubaiyat, dans le disque La leyenda del tiempo (1979).

- Tony Gatlif : hommage à Omar Khayyâm, Festival des musiques sacrées de Fès, 2012

- Le groupe Mauresca Fracàs Dub et son titre Omar Khayyam présent sur l'album Riòta (sorti en 2014)

- Rockin' Squat dans son titre « le savoir est une arme » y fait référence dans la phrase suivante : « Comme Omar Khayyam je trouverai la sagesse ».

- Dorothy Ashby : The Rubhaiyat of Dorothy Ashby, 1970.

Le poète-parolier égyptien Ahmed Rami a créé pour Om Kalthoum un chant inspiré de Rubaiyat el-Khayyam qui fut mis en musique par Riadh Sombati, en 1951. Cette chanson dite Rubaiyat el-Khayyam est considérée par les puristes comme étant une des trois meilleures chansons d'Om Kalthoum.

Il inspira encore des poètes qui à leur tour écrivirent des rubaiyat :

- Fernando Pessoa, Rubaiyat (quatrains).

- Yéghiché Tcharents, Rubaiyat (poèmes de la pensée).

- Bernard Lavilliers dans son album Les poètes débute la chanson Femme par un poème de Khayyâm : « Un peu de pain, un peu d’eau fraîche, l’ombre d’un arbre, et tes yeux ! Aucun sultan n’est plus heureux que moi. Aucun mendiant n’est plus triste ».

Hommages

- Un cratère lunaire a été baptisé de son nom en 1970.

- L'astéroïde (3095) Omarkhayyam a été nommé en son honneur en 1980.

- Un voilier classique classé monument historique porte son nom.

Dans la culture populaire

Au cinéma et dans les séries télévisées

- Les films Pandora et Le portrait de Dorian Gray de Albert Lewin s'ouvrent par des citations de quatrains de Omar Khayyam.

- Dans le film Poulet aux prunes réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud il y a une référence à un quatrain de Omar Khayyam (« Les astres à ma présence ici-bas n’ont rien gagné...»)

- Dans l'épisode 16 de la saison 3 de la série The Big Bang Theory, le personnage de Sheldon Cooper fait référence à Omar Khayyam en citant : « The Moving Finger writes; and, having writ, moves on ».

Dans la littérature

- Le quatrain du Doigt mouvant a inspiré à l’écrivaine Agatha Christie le titre d’un de ses romans policiers : The Moving Finger, paru en traduction française sous le titre de La Plume empoisonnée.

- Le même quatrain du Doigt mouvant est cité partiellement dans le roman Manhattan Transfer de John Dos Passos, aux premières pages du chapitre II (« Nickelodeon ») de la 3e partie (à la page 363 de l’edition de poche Folio).

- Le roman historique Samarcande de l'écrivain libanais Amine Maalouf traite des circonstances de l'écriture des quatrains de Omar Khayyam, puis de la quête du manuscrit qu'a laissé le poète persan.

Bibliographie

- Notice d'autorité d'Omar Khayyam

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Autorités Canadiana

- WorldCat

Œuvres poétiques

- Omar Khayyâm, Les Rubâ'iyat, adaptation du persan par Pierre Seghers, Éditions Seghers, 1979

- L'Amour, le désir, & le vin. Omar Khâyyâm (60 poèmes sur l'Amour et le Vin), calligraphies de Lassaad Métoui. Paris, Alternatives, 2008, 128p.

- Les Quatrains d'Omar Khâyyâm, traduits de l'anglais et présentés par Charles Grolleau, Ed. Charles Corrington, 1902. (Rééd. éditions Champ libre / Ivrea, 1978). (Rééd. éditions 1001 Nuits, 79p., 1995). (Rééd. éditions Allia, 2008).

- Rubayat Omar Khayam, traduction d'Armand Robin (1958), (Rééd. Préf. d'André Velter, Poésie/Gallimard, 109p., 1994, (ISBN 207032785X)).

- Quatrains Omar Khayyâm suivi de Ballades de Hâfez, poèmes choisis, traduits et présentés par Vincent Monteil, bilingue Calligraphies de Blandine Furet, 171p., Coll. La Bibliothèque persane, Ed. Sindbad, 1983.

- Les Chants d'Omar Khayyâm, édition critique de Sadegh Hedayat, traduite du Persan par M. F. Farzaneh et Jean Malaplate, Éditions José Corti, 1993.

- Quatrains d'Omar Khayyâm, édition bilingue, poèmes traduits du persan par Vincent-Mansour Monteil, Éditions Actes Sud, Collection Babel, 1998. (ISBN 2-7427-4744-3).

- Cent un quatrains de libre pensée d'Omar Khayyâm, édition bilingue, traduit du persan par Gilbert Lazard, Éditions Gallimard, Connaissance de l'Orient, 2002. (ISBN 978-2-07-076720-5).

- Les Quatrains d'Omar Khayyâm, traduction du persan & préf. d'Omar Ali-Shah, trad. de l'anglais par Patrice Ricord, Coll. Spiritualités vivantes, Albin Michel, 146p., 2005, (ISBN 2226159134).

- "Poètes de l'ivresse et du vin. Omar Khayam, Li Po, Charles Baudelaire", Michel Antoni, L'Harmattan, 2019

Œuvres philosophiques

- Un traité de métaphysique de Omar Hayyâm, A. Christensen, introduction et traduction d'un manuscrit inédit, in le Monde Oriental, vol. 1-2, Uppsala, 1906.

Œuvres mathématiques

Voir aussi la bibliographie des Irem (France).

- Traité sur l'algèbre (vers 1070). Voir R. Rashed et A. Djebbar, L'œuvre algébrique d'al-Khayyâm.

- À la fin de l'an 1077, il achève son commentaire sur certaines prémisses problématiques du Livre d'Euclide, en trois chapitres.

Biographies

- (en) Edward Granville Browne, A Literary History of Persia, vol. 2, London, T. F. Unwin, 1906 ; édition de 1956, p. 251 sqq [lire en ligne]

- (en) Hazhir Teimourian, Omar Khayyam: Poet, Rebel, Astronomer, The History Press Ltd, 2007 (ISBN 9780750947152)

Études sur Khayyâm poète

- Kilien Stengel, Poètes du vin, poètes divins, préface de Jean-Robert Pitte, Paris, collection Écriture, Éditions de l'Archipel 2012, 280 p.

Études sur Khayyâm mathématicien

- Roshdi Rashed, Al-Khayyam mathématicien, en collaboration avec B. Vahabzadeh, Paris, Librairie Blanchard, 1999, 438 p. Version anglaise : Omar Khayyam. The Mathematician, Persian Heritage Series no 40, New York, Bibliotheca Persica Press, 2000, 268 p. (sans les textes arabes).

- Roshdi Rashed, L’Œuvre algébrique d'al-Khayyam (en collaboration avec Ahmed Djebbar), Alep : Presses de l’Université d’Alep, 1981, 336 p.

- Ahmed Djebbar, L'émergence du concept de nombre réel positif dans l'Épître d'al-Khayyâm (1048-1131)

Approches romanesques de Khayyâm

- Amin Maalouf évoque Omar Khayyâm ainsi que Nizam al-Mulk et Hassan ibn al-Sabbah dans son roman Samarcande (1988).

- Normand Baillargeon consacre à Omar Khayyâm son recueil mêlant prose et poésie intitulé: Le roman de Khayyam, Poète de Brousse, 2016.

- Omar Khayyâm apparaît en filigrane dans le roman de Vladimir Bartol Alamut, compagnon de jeunesse de Hassan ibn al-Sabbah, le fondateur de la secte des Assassins.

- Jacques Attali dans son roman La Confrérie des éveillés (2005) fait référence à Omar Khayyâm

- Olivier Weber évoque Omar Khayyâm et sa ville de Nichapûr ainsi que les grands poètes persans dans son roman en forme de récit de voyage Le Grand Festin de l'Orient (2004).

- Linda Lê dans son roman Les Trois Parques (éd Christian Bourgois, 1997) le cite à plusieurs reprises

- Marjane Satrapi cite un poème de Khayyâm dans la bande dessinée Poulet aux prunes

- Denis Guedj dans son roman retraçant l'histoire des mathématiques Le Théorème du Perroquet

- Jean-Yves Lacroix : une biographie romancée d'Omar Khayyâm : Le Cure-dent, éd. Allia, (ISBN 978-2-84485-283-0)

- Xavier Philiponet dans le récit Le Troisième Œil, Les Joueurs d'astres ( - (ISBN 978-2-9531182-1-6)), consacre un chapitre entier à Omar Khayyâm et à Samarcande.

- Dans son roman Le Loup des mers, Jack London fait connaître Omar Khayyâm au capitaine Loup Larsen par le narrateur. Trois jours durant, Humphrey récite les quatrains de Khayyâm à Larsen.

- Jean Dytar fait de la rencontre rêvée entre Omar Khayyâm et Hassan ibn al-Sabbah la trame de sa bande dessinée Le sourire des marionnettes (Delcourt, 2009, (ISBN 978-2-7560-1378-7))

- (en) Mehdi Aminrazavi, The Wine of Wisdom - The Life, Poetry and Philosophy of Omar Khayyam, Oneworld Oxford 2005.

- (ar) Rubayyat Al-Khayam : œuvre du poète égyptien Ahmed Rami.

Notes et références

Notes

- « Notes Umar Khayyam », sur plato.stanford (consulté le ).

- Prononcé « omar khayam ». So nom complet en persan est غياث الدين ابو الفتح عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري [ḡīyāṯ ad-dīn abū al-fatḥ ʿumar ben ibrāhīm ḫayām nīšābūrī].

- Amin Maalouf, Samarcande, Jean Claude Latès, , 380 p. (ISBN 978-2-7096-3464-9, lire en ligne), p. 131. Les dates de 1021-1122 sont parfois données (Voir l’Encyclopædia Universalis).

Références

- « Omar Khayyam », sur l’Encyclopédie Britannica (consulté le ).

- Boris A. Rosenfeld «Umar al-Khayyam» dans Helaine Selin, Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Springer-Verlag, 2008, , p. 2175-2176

- Malek Chebel, Dictionnaire Amoureux de l’islam, Paris, Plon, , 474 p. (ISBN 2-259-19799-X), p. 295.

- (en) Boris A. Rosenfeld, « Umar al-Khayyam », dans Helaine Selin, Encyclopædia of the History of Science, Technology, and Medecine in Non-Western Cultures, Springer Verlag, , p. 2175-2176

- Omar Ali-Shah, "Rubayat", d'Omar Khayyâm, Albin Michel, 2005, (ISBN 2-226-15913-4).

- Omar Khayyam (trad. Armand Robin), Rubayat, Poésie/Gallimard

- A. Dahan-Dalmedico et J. Peiffer, Une histoire des mathématiques : Routes et dédales, [détail des éditions], pp. 94-95

- G. Sarton, Introduction to the History of Science, Washington, 1927[réf. incomplète]

- https://www.dailymotion.com/video/xavbu9_les-mathematiques-arabes-3-6_tech?ralg=meta2-only#from=playrelon-3

- Franck Woepcke L'algèbre d'Omar Alkhayyämi, publiée, traduite et accompagnée de manuscrits inédits, 51 + 127p. Paris, 1851. Lire l'ouvrage sur Gallica- Préface

- Armand Robin, Un algébriste lyrique, Omar Khayam, in La Gazette Littéraire de Lausanne, les 13 & 14 décembre 1958.

- A. Dahan-Dalmedico et J. Peiffer, Une histoire des mathématiques : Routes et dédales, [détail des éditions], pp. 151-153

- (2137×365 + 683×366) / 2820 = 365,242198. Voir calendrier persan#Années bissextiles

- persan: رباعى [rabāʿi], pluriel رباعیات [rubāʿiyāt]

- De l'arabe رباعية [rubāʿīya], pluriel رباعيات [rubāʿiyāt] ; « quatrains » (c.f. (en) Francis Joseph Steingass, A Comprehensive Persian-English dictionary..., Londres, Routledge & K. Paul, (lire en ligne), p. 567). Le rythme des vers 1, 2 et 4 de chaque quatrain doivent en principe être sur le modèle « ¯ ¯ ˘ ˘ ¯ ¯ ˘ ˘ ¯ ¯ ˘ ˘ ¯ », (son bref : ˘ ; long : ¯) (c.f. (en) Sulayman Hayyim, New Persian-English dictionary..., vol. 1, Teheran, Librairie-imprimerie Beroukhim, 1934-36 (lire en ligne), p. 920). Le nombre 4 se dit ʾarbaʿa, أربعة et dérive de rubʿ, ربع, « le quart » en arabe et se dit šahār, چﮩار en persan.

- Il écrit cependant : Sur la Terre bariolée, chemine quelqu'un qui n'est ni musulman ni infidèle, ni riche, ni humble. / Il ne révère ni Dieu, ni les lois. / Il ne croit pas à la vérité, il n'affirme jamais rien. / Sur la Terre bariolée, quel est cet homme brave et triste ? (Roubaïat 108, Toussaint)

- Les numéros se réfèrent à la traduction de Toussaint

- Carnets de notes de « Mémoires d'Hadrien », Folio Gallimard, impr de 2007, p. 342.

- consul de France à Recht, interprète à la légation de France à Téhéran, traduction en 1861 des quatrains d'après un manuscrit comportant 464 quatrains.

- « Pourquoi ne pas en faire un Leibnitz écrivant de temps en temps des billets doux et de tout petits poèmes sur le coin d'une table, quand il en avait assez de tout ce qu'il avait dans le cerveau », Armand Robin in Traduction p. 105, cf Bibliographie

- (en) J. C. E. Bowen, « The Rubāՙiyyāt of Omar Khayyam: A Critical Assessment of Robert Graves’ and Omar Ali Shah’s Translation. », Iran, vol. 11, , p. 63-73 (DOI 10.2307/4300485, JSTOR 4300485)

- Carnets de notes de « Mémoires d'Hadrien », p. 329, Folio/Gallimard, impr. 2007.

Articles connexes

- Mathématiques arabes

- Pavillon des érudits

- Liste des mathématiciens arabo-musulmans

Liens externes

- Omar Khayyám sur wikilivres.org, en particulier la traduction en français des Robaiyat par Franz Toussaint

- Mohammad Javad Kamali « Bibliographie française de la littérature persane », Sokhangostar,

- (en) Khayyam of rubaiyats sur omerkhayyam.us

- Les poèmes de Khayyam (persan)

- Balkhi.fr : quelques quatrains en présentation bilingue persan-français

- les quatrains d'Omar Khayyam , adaptations de Draz Petel / ou Amin Maalouf

- « Quatrain de Omar Khayyam, trad. Jean Lahor », sur le site de Philippe Remacle

- (en)/(de) Travaux par Omar Khayyam sur LibriVox (livres audio du domaine public)

- Ghirshman Roman, « R.N. Frye, Cambridge History of Iran. Volume 4. From the Arab Invasion to the Saljuqs », Arts asiatiques, vol. 36, no 1, , p. 87. (lire en ligne)

- (en) Omar Khayyam the mathematician

- Portail du monde arabo-musulman

- Portail de l’Iran et du monde iranien

- Portail de l’astronomie

- Portail des mathématiques

- Portail de la poésie

На других языках

[de] Omar Chayyām

Omar Chayyām (persisch عمر خیام, DMG ʿOmar-e Ḫayyām oder ʿUmar-i Ḫayyām; arabisch عمر الخيام, DMG ʿUmar al-Ḫayyām, geboren am 18. Mai 1048 in Nischapur, Chorasan, heute in Iran; gestorben am 4. Dezember 1131 ebenda)[1] war ein persischer Mathematiker, Astronom, Astrologe, Kalenderreformer, Philosoph und weltweit vor allem durch seine Vierzeiler (die Rubā‘īyāt) berühmter Dichter.[en] Omar Khayyam

Ghiyāth al-Dīn Abū al-Fatḥ ʿUmar ibn Ibrāhīm Nīsābūrī[3][4] (18 May 1048 – 4 December 1131), commonly known as Omar Khayyam (Persian: عمر خیّام),[lower-alpha 1] was a polymath, known for his contributions to mathematics, astronomy, philosophy, and Persian poetry. He was born in Nishapur, the initial capital of the Seljuk Empire. As a scholar, he was contemporary with the rule of the Seljuk dynasty around the time of the First Crusade.[es] Omar Jayam

Ghiyath al-Din Abu l-Fath Omar ibn Ibrahim Jayyam Nishapurí (en persa, غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشاپوری) u Omar Jayam (Nishapur, entonces capital selyúcida de Jorasán —actual Irán—, c. 18 de mayo de 1048 — ibídem, c. 4 de diciembre de 1131) fue un matemático, astrónomo y poeta persa.[1][2] Su nombre suele encontrarse también escrito de acuerdo con la transcripción inglesa, Omar Khayyam (pues en inglés no existe el sonido de la "j" castellana que sí existe en persa). Igualmente, puede aparecer la versión árabe, Omar al-Jayyam u Omar ibn al-Jayyam. La traducción literal de su apellido es "fabricante de tiendas (de campaña)" (relacionada con la palabra española de origen árabe "jaima") profesión de la que se supone habría tradición en su familia.- [fr] Omar Khayyam

[it] ʿUmar Khayyām

ʿUmar Khayyām, (omare xajɑ:m) nome completo Ghiyāth ad-Dīn Abu'l-Fatḥ ʿUmar ibn Ibrāhīm al-Khayyām Nīshāpūrī (in persiano غیاث الدین ابوالفتح عمر ابراهیم خیام نیشابورﻯ) (Nīshāpūr, 18 maggio 1048 – Nīshāpūr, 4 dicembre 1131), è stato un matematico, astronomo, poeta e filosofo persiano.[ru] Омар Хайям

Гийяс-ад-Ди́н Абу-ль-Фатх Ома́р ибн-Эбрахи́м Хайя́м Нишапури́ (перс. غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابورﻯ, Ома́р Хайя́м (عمر خیام); .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}}18 мая 1048, Нишапур — 4 декабря 1131[1], там же) — персидский философ, математик, астроном и поэт[2].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии