music.wikisort.org - Произведение

Вальс-фантазия — музыкальное произведение М. И. Глинки. Первая версия, написанная в 1839 году для Е. Е. Керн, представляла собой фортепианную пьесу. Она быстро обрела популярность и впоследствии неоднократно оркестровалась, в том числе самим композитором. Всего существует четыре редакции; последняя (наиболее известная) была создана в 1856 году. Вальс, в котором лирико-элегический характер сочетается со скерцозностью, отличается оригинальным ритмическим рисунком. Традиции, заложенные Глинкой в этом произведении, нашли продолжение в творчестве многих русских композиторов, в первую очередь П. И. Чайковского.

| Вальс-фантазия | |

|---|---|

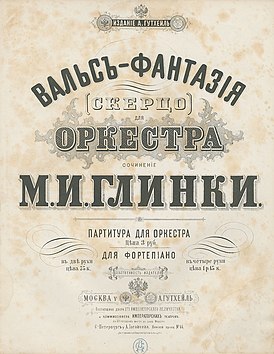

Издание А. Гутхейля (1910) | |

| Композитор | Михаил Глинка |

| Форма | вальс |

| Тональность | си минор |

| Продолжительность | 8-9 минут |

| Дата создания | 1839, 1856 |

| Исполнительский состав | |

| фортепиано / оркестр | |

История

В общей сложности насчитывается четыре различных редакции «Вальса-фантазии», из которых три являются авторскими[1]. Наиболее известной стала последняя, четвёртая[2].

Первоначальная редакция «Вальса-фантазии» как фортепианной пьесы возникла в 1839 году. В этот период Глинка уже был известен как автор инструментальных пьес и романсов и работал над своей первой оперой («Жизнь за царя»)[3]. К этому же времени относится его роман с Е. Е. Керн, дочерью А. П. Керн[4][5]. По воспоминаниям самого композитора, именно для неё он написал «Вальс-фантазию», однако не мог посвятить сочинение ей явным образом, поэтому в печати оно вышло с посвящением Д. Стунееву, мужу сестры Глинки[6][3].

Вальс Глинки быстро обрёл популярность. Дирижёр оркестра Павловского вокзала Йозеф Герман сделал (при участии самого Глинки) его оркестровку для исполнения в летних концертах. Вальс, ставший известным как «Меланхолический» или «Павловский», пользовался большим успехом у публики[1][7]. Друг Глинки, поэт Нестор Кукольник, писал по этому поводу в «Северной пчеле»: «Мы не забудем встречи публики, вальс обширный и трудный был повторён по её требованию; не забудем и самого исполнения, мастерского соединения чувства нежности с порывами сильных бурных ощущений; и всякий раз приятно слышать, когда у палатки г. Германа толпятся любители и просят сыграть вальс Глинки»[7][8].

Первая публикация фортепианной редакции вальса состоялась в том же 1839 году. Он был издан под названием «Valse-fantaisie exécutée par l’orchestre de M. Hermann. Composée par M. Glinka et dédiée à son parent et ami Dimitre de Stounéeff» («Вальс-фантазия, исполняемый оркестром г-на Германа. Сочинён М. Глинкой и посвящён его родственнику и другу Дмитрию Стунееву»)[4]. Автограф этой первоначальной версии не сохранился; не сохранилась и сделанная Германом оркестровка. Однако гобоист Мариинского театра Фридрих Вестфаль, по поручению друга Глинки В. П. Энгельгардта, нашёл сохранившиеся инструментальные партии и по ним восстановил партитуру[9][10]. Впоследствии Энгельгардт передал своё собрание связанных с Глинкой документов и его рукописей Публичной библиотеке в Петербурге, включая партитуру «Вальса-фантазии» в инструментовке Германа[11][12]. Г. И. Сальников, подробно анализируя эту инструментовку, делает вывод, что она представляет собой «работу опытного ремесленника» и, лишь частично передавая дух глинковской музыки, «не создаёт ощущения авторского оркестрового почерка»[13]. Сходным образом характеризует её и В. Толчаин, отмечая блестящий, но тяжёлый стиль Германа, с чрезмерным подчёркиванием танцевального начала и стремлением к внешней эффектности[14].

В 1845 году, во время пребывания в Париже, Глинка заново инструментовал «Вальс-фантазию» для исполнения в авторском симфоническом концерте, проходившем в зале Герца[3][15][16]. Публика восторженно приняла произведение, исполнявшееся под названием «Скерцо в форме вальса». Гектор Берлиоз писал о нём, что оно «…увлекательно, исполнено самого поразительного ритмического кокетства, истинно ново и превосходно развито»[3]. Впоследствии ноты этого варианта оркестровки также были утеряны[16][3], однако имеется копия, которая хранится в Нотном отделе Национальной библиотеки Франции[11].

Наконец, в третий раз Глинка оркестровал «Вальс-фантазию» в марте 1856 года в Петербурге, для концерта Д. М. Леоновой, несмотря на болезнь и крайне плохое самочувствие[15][17]. В авторской партитуре стояло название «Scherzo (Valse-fantaisie). Instrumenté pour la 3-me fois par M. Glinka l’auteur» («Скерцо (Вальс-фантазия)». Инструментовано в 3-й раз М. Глинкой, автором). В заголовке объединились первоначальное название и название парижской редакции — возможно, потому, что окончательная редакция стала их творческим синтезом[18]. Этот последний вариант Глинка посвятил своему другу К. А. Булгакову, с которым перед тем вёл подробную переписку по поводу этого сочинения[19][20]. В числе прочего он писал: «…эта музыка напомнит тебе дни любви и младости»[21]. Глинка также указывал в этих письмах желательный состав оркестра, высказывал подробные пожелания касательно исполнения и объяснял принцип, которым руководствовался при создании последней редакции: «…никакого расчёта на виртуозность (кою решительно не терплю), ни на огромность массы оркестра»[20][22]. Эта редакция была впервые издана Ф. Т. Стелловским в 1878 году[15]; сохранился также автограф, который находится в Российской национальной библиотеке в Петербурге[11].

Состав оркестра

«Вальс-фантазия» рассчитан на небольшой, почти камерный состав оркестра[16]: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, тромбон, литавры, треугольник, струнные[3].

Лёгкая, изящная инструментовка полностью соответствует лирическому замыслу пьесы. Основные темы поручены струнным и деревянным духовым инструментам; солируют инструменты контрастного тембра — тромбон, валторна и пр.[16] Из ударных присутствует лишь треугольник, ненадолго появляющийся в последнем разделе[23].

Общая характеристика

«Вальс-фантазия» — пьеса лирико-элегического характера, передающая состояние «душевной взволнованности»[24]. Её тональность — си минор — характерна для произведений лирического склада. Сам композитор обозначил характер исполнения итальянским термином dolce, нередко используемым им в подобного рода произведениях[25]. Общая структура подчинена принципу рондо (тема-рефрен чередуется с эпизодами); основной образ оттеняется контрастными мажорными фрагментами[26][27].

В лаконичном вступлении, основанном на простой гамме, звучат «взлетающие» пассажи струнных и фаготов[28][29]. После общей паузы вступают скрипки, ведущие основную тему, напевную и поэтичную; её повторяют в октаву флейта и фагот[29]. Выразительность этой теме придают «ниспадающие» интонации увеличенной кварты и характерный приём опевания неустойчивости[16]. В эпизоде, следующем за экспозицией основной темы, проявляется скерцозный характер пьесы; замыкает первый раздел реприза изначальной темы[30]. Во втором разделе более ярко выражено танцевальное начало; он открывается темой в соль мажоре, которой также свойственна скерцозность и «улыбчивость»[31]. За ней следует рефрен, основанный на срединном разделе главной темы и отличающийся большей эмоциональной напряжённостью. После него идёт раздел, построенный на контрасте томной, изысканной, чарующей мелодии и кокетливо-«ускользающих» пассажей[32]. Ещё один повтор основной темы завершается тональным сдвигом, который даёт начало новой теме: это своего рода дуэт-диалог, в котором объединены вокальное и хореографическое начало[33]. В конце второго раздела вновь звучит основная лирическая мелодия, становясь таким образом рефреном всей композиции и связывая разделы в единое целое, несмотря на относительную самостоятельность их структуры[27]. Наконец, третьим разделом становится кода, в которой не только сводятся воедино разные мелодические линии, но и возникают новые темы, причём значительная часть коды повторяется, уравновешивая по объёму первый раздел. В её заключительной части вновь коротко проводится основная тема, но, не достигнув завершения, она сменяется быстрыми ниспадающими пассажами — в противоположность восходящим, которыми начиналась пьеса, — и вальс завершается[34].

Одно из наиболее ярких свойств «Вальса-фантазии» — оригинальность и изысканность ритмического рисунка, избегающего однообразия и симметрии[35]. В нём слышится, по выражению А. Е. Майкапара, «борьба трёхдольности с двухдольностью»[11]; Б. В. Асафьев назвал эту ритмику «лукаво-нечётной»[36]. В плавное движение вальса вносится иной, более прихотливый ритм (чем и объясняется альтернативное авторское название — «Скерцо»)[26]. Тем не менее, несмотря на относительную свободу композиции, тональное развитие в пределах близких тональностей и многократное проведение основной темы, определяющей общий эмоциональный строй, обеспечивают цельность образа и архитектоники произведения[37][38]. По характеристике Н. Рыжкина, в «Вальсе-фантазии» присутствует «сочетание эмоциональной общительности и целомудренной сдержанности, задушевной простоты и тончайшего артистизма, беззаботной жизнерадостности, глубокого лирического переживания и высокого интеллектуализма»[38].

Значение

«Вальс-фантазия» занимает особое место как в творчестве Глинки, так и в русской симфонической музыке в целом[39][40]. По словам Б. В. Асафьева, этим произведением Глинка «положил прочное основание культуре вальсовой лирики»[41]. О. Е. Левашёва замечает, что значение «Вальса-фантазии» в истории русского симфонизма «оказалось более широким, чем это мог предвидеть сам композитор»[37]. Намеченный Глинкой путь симфонизации танца нашёл продолжение в самых разнообразных жанрах русской классической музыки. В первую очередь заложенная Глинкой традиция оказалась близка Чайковскому, отразившись в его балетной музыке и драматических симфониях[37][39]. Кроме того, непосредственным её развитием стали вальсы Глазунова, Прокофьева, Скрябина и других русских композиторов[37][42].

Примечания

- Сальников, 1979, с. 93.

- Толчаин, 1952, с. 41.

- Михеева, Кенигсберг, 2002, с. 362.

- Глинка, 1988, с. 175.

- Васина-Гроссман, 1979, с. 63.

- Глинка, 1988, с. 92.

- Левашёва, 1988, с. 231.

- Зуев Г. И. Петербургская Коломна. — Центрполиграф, 2007. — 592 с.

- Энгельгардт, 1953, с. 44.

- Фролова, 2001, с. 63.

- Майкапар А. Е. Глинка. Вальс-фантазия.

- Фролова, 2001, с. 65.

- Сальников, 1979, с. 95.

- Толчаин, 1952, с. 44.

- Глинка, 1988, с. 184.

- Левашёва, 1988, с. 232.

- Тимченко-Быхун, 2015, с. 99.

- Рыжкин, 1958, с. 133.

- Михеева, Кенигсберг, 2002, с. 363.

- Асафьев, 1978, с. 117.

- Рыжкин, 1958, с. 134.

- Письма М. И. Глинки к К. А. Булгакову

- Сальников, 1979, с. 94.

- Рыжкин, 1958, с. 125, 136.

- Рыжкин, 1958, с. 142—143.

- Левашёва, 1988, с. 234.

- Рыжкин, 1958, с. 153.

- Рыжкин, 1958, с. 145.

- Михеева, Кенигсберг, 2002, с. 364.

- Рыжкин, 1958, с. 146—147.

- Рыжкин, 1958, с. 147—148.

- Рыжкин, 1958, с. 149.

- Рыжкин, 1958, с. 150.

- Рыжкин, 1958, с. 154.

- Левашёва, 1988, с. 233—234.

- Асафьев, 1978, с. 118.

- Левашёва, 1988, с. 235.

- Рыжкин, 1958, с. 156.

- Левашёва, 1973, стб. 1007.

- Толчаин, 1952, с. 48.

- Асафьев, 1978, с. 119.

- Рыжкин, 1958, с. 157.

Литература

- Асафьев Б. В. М. И. Глинка. — Л.: Музыка, 1978. — 311 с.

- Васина-Гроссман В. А. Михаил Иванович Глинка. — М.: Музыка, 1979. — 102 с.

- Глинка М. И. Записки. — М.: Музыка, 1988. — 222 с.

- Левашёва О. Е. Глинка Михаил Иванович // Музыкальная энциклопедия / Ю. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1973. — Т. 1. — Стб. 1000—1012.

- Левашёва О. Е. Михаил Иванович Глинка: Монография : в 2 кн. — М.: Музыка, 1988. — Т. 2. — 352 с. — ISBN S-7140-0077-3.

- Михеева Л. В., Кенигсберг А. К. Вальс-фантазия // 111 увертюр, симфонических поэм, сюит и картин. — СПб.: Культ-информ-пресс, 2002. — С. 362—364.

- Рыжкин Н. «Вальс-фантазия» Глинки // Памяти Глинки. 1857—1957. Исследования и материалы / В. А. Киселёв, Т. Н. Ливанова, В. В. Протопопов. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. — С. 115—158.

- Сальников Г. Две оркестровки «Вальса-фантазии» // Советская музыка. — 1979. — № 7. — С. 93—95.

- Тимченко-Быхун И. А. Средоточие элегических смыслов фортепианного инструментализма М. Глинки: ноктюрн «Разлука» и «Вальс-фантазия» // Київське музикознавство. — 2015. — № 51. — С. 89—105.

- Толчаин В. История создания «Вальса-фантазии» // Советская музыка. — 1952. — № 10. — С. 41—48.

- Фролова Е. В. Фридрих Вестфаль — корреспондент М. А. Балакирева // Ежегодник Рукописного отдела на 2001 год. — 2001. — С. 53—68.

- Энгельгардт В. П. Из воспоминаний о Глинке // Советская музыка. — 1953. — № 9. — С. 43—49.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии