music.wikisort.org - Poète

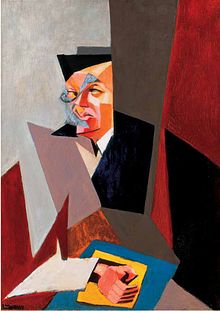

Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock, né le à Moinești en Roumanie, et mort le dans le 7e arrondissement de Paris, est un écrivain, poète et essayiste de langues roumaine et française et l'un des fondateurs du mouvement Dada dont il sera par la suite le chef de file.

Pour les articles homonymes, voir Rosenstock.

| Nom de naissance | Samuel Rosenstock |

|---|---|

| Naissance |

Moinești, Roumanie |

| Décès |

Paris 7e, France |

| Mouvement |

Dada Surréalisme |

|---|---|

| Genres |

Poésie Pamphlet Théâtre |

Œuvres principales

Vingt-cinq poèmes

Sept manifestes Dada

l'Homme approximatif

Biographie

Jeunesse et adolescence à Bucarest

La famille Rosenstock fait partie des 800 000 personnes juives recensées à qui le code civil en vigueur à l'époque refuse la citoyenneté roumaine. Élevé dans une certaine aisance matérielle grâce à son père qui est cadre dans une société d'exploitation pétrolière, Samuel connaît une enfance et une adolescence sans histoire. Il suit un cours sur la culture française dans un institut privé, s'éveille à la littérature au lycée Saint-Sava et s'inscrit en section scientifique pour le certificat de fin d'études au lycée Mihai-Viteazul. C'est un bon élève et ses professeurs notent son ouverture d'esprit et sa curiosité intellectuelle infatigable[1].

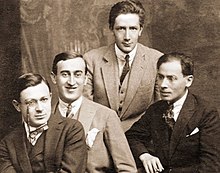

La littérature roumaine du début du XXe siècle est fortement influencée par le symbolisme français. La revue Literatorul d'Alexandru Macedonski, tout en proposant des poèmes de Charles Baudelaire, René Ghil, Maurice Maeterlinck ou Stéphane Mallarmé, n'en combat pas moins la tradition romantique. Avec son camarade de lycée Marcel Janco, Samuel crée, en 1912, sa première revue, Simbolul, qui transpose en roumain les acquis du symbolisme, notamment de Maeterlinck, Laforgue et Verhaeren[2]. Il s'imagine en « ange noir du symbolisme triomphant ». Il y publie l'un de ses premiers poèmes, Sur la rivière de la vie.

En 1915, il adopte le pseudonyme de Tristan Tzara : Tristan en référence au héros de l'opéra de Richard Wagner Tristan et Isolde et Tzara parce que cela se prononce comme le mot roumain ţara qui signifie « terre » ou « pays »[3]. Le nom entier se lit comme le roumain "trist în ţara", "triste dans le pays [natal]"

Tristan Tzara ne déteste pas « choquer le bourgeois ». Il fait paraître dans diverses revues des poèmes comme Les Faubourgs, où il évoque l'« ouragan dévastateur de la folie », ou bien Doute, qui insiste sur le rôle du hasard dans la création poétique : « J'ai sorti mon vieux rêve de sa boîte, comme tu prends un chapeau / Le sommeil est un jardin entouré de doutes / On en distingue pas la vérité du mensonge. »

Il se passionne pour l'œuvre d'Arthur Rimbaud, fait des Galgenlieder (Les Chants du gibet) de Christian Morgenstern son livre de chevet, tandis que le Bucarest intellectuel résonne des « pages bizarres » d'un certain Urmuz (alias Demetru Demetrescu Buzau), dont Eugène Ionesco dira qu'il était « une sorte de Kafka plus mécanique, plus grotesque, précurseur de la révolte littéraire universelle, un des prophètes de la dislocation des formes sociales de pensée et de langage ».

Ayant obtenu son certificat de fin d'études, Tzara s'inscrit à l'université de Bucarest en mathématiques et philosophie (). Son ami Janco s'inscrit en polytechnique[4].

Arrivée à Zurich

L'atmosphère provinciale de Bucarest ennuie Tzara qui rêve de partir. Contre l'avis de son père, mais encouragé par Janco qui le presse de le rejoindre à Zurich, il quitte la Roumanie pour la Suisse, pays neutre accueillant la jeunesse d'Europe refusant la guerre. Il s'inscrit à l'université en classe de philosophie. Mais l'ennui le gagne à nouveau : « les sensations de bien-être devinrent rares et tous les plaisirs étaient catalogués : les excursions, les cafés, les amis… » Il faut l'enthousiasme contagieux de Janco pour l'empêcher de retourner à Bucarest.

Tzara rencontre l'Allemand Hugo Ball accompagné de sa femme Emmy Hennings, danseuse et chanteuse. Il se présente comme un révolutionnaire professionnel, disciple de Mikhaïl Bakounine, ayant quitté l'Allemagne pour cause d'incitations à l'émeute. Convaincu qu'en Suisse il trouverait quelques jeunes gens comme lui avec la volonté de « jouir de leur indépendance », Ball confie à Tzara son projet d'ouvrir un lieu où se rassembleraient toutes les dissidences. Le , paraît dans la presse zurichoise un communiqué annonçant la création d'un « centre de divertissement artistique » qui s'adresse à tout le monde sauf aux « petites mondanités de l'avant-garde ». Le rendez-vous est fixé dans une taverne de la Spiegelstrasse pour des soirées quotidiennes[5].

Le Cabaret Voltaire

Le , Ball, Hennings, Richard Huelsenbeck, Tzara et les peintres Jean Arp, Janco et Sophie Taeuber inaugurent le Cabaret Voltaire situé dans la Spiegelgasse[6] et transforment l'endroit en café littéraire et artistique dont les murs sont couverts de tableaux créant une ambiance à la fois intime et oppressante[7]. Le succès est immédiat.

Tzara : « Chaque soir, on chante, on récite — le peuple — l'art nouveau le plus grand au peuple — […] balalaïka, soirée russe, soirée française - des personnages édition unique apparaissent récitent ou se suicident, va et vient, la joie du peuple, cris ; le mélange cosmopolite de dire et de BORDEL, le cristal et la plus grosse femme "sous les ponts de Paris". »

Jean Arp : « Janco a évoqué et fixé Le Cabaret sur la toile de l'un de ses tableaux. Dans un local bariolé et surpeuplé se tiennent sur une estrade quelques personnages fantastiques qui sont censés représenter Tzara, Janco, Ball, Huelsenbeck, Hennings et votre serviteur. Nous sommes en train de mener un grand sabbat. Les gens autour de nous crient, rient et gesticulent. »

Hugo Ball : « Nous sommes tellement pris de vitesse par les attentes du public que toutes nos forces créatives et intellectuelles sont mobilisées. […] Aussi longtemps que toute la ville ne sera pas soulevée par le ravissement, Le Cabaret n'aura pas atteint son but. »[8],[9]

Naissance du mouvement Dada

Il a participé à la naissance du mot « Dada » à Zurich et a été le plus actif propagandiste du mouvement. La légende veut que Tzara et Huelsenbeck aient glissé un papier au hasard dans un dictionnaire Larousse, qui serait tombé sur le mot Dada, donc choisi comme nom du mouvement. Huelsenbeck, autre fondateur du mouvement dada, prétend en 1922, dans son histoire du dadaïsme, que Tzara n'a jamais été dadaïste (ce qui s'explique par la rivalité qui régulièrement les opposera), tandis que certains poètes contemporains voient en Tzara le chef de file de l'art nouveau.

S'ouvre une galerie Dada, où Tzara prononce des conférences sur l'art nouveau, et notamment l'art abstrait. Il publie également quatre livraisons de la revue Dada, qui obtient rapidement une audience internationale[10].

Il a écrit lui-même les premiers textes « Dada » :

- La Première Aventure céleste de Mr Antipyrine (1916),

- Vingt-cinq poèmes (1918),

- et Sept manifestes Dada (1924), recueil de manifestes lus ou écrits entre 1916 et 1924.

Paris

André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon sont enchantés par les poèmes de Tzara, qu'ils ont lus à Paris dans les revues SIC et Nord-Sud, mais aussi dans les revues Dada. Ils entrent en correspondance. En 1915, le peintre Francis Picabia vient en Suisse pour soigner une dépression nerveuse : Tzara et lui se lient d'amitié et entrent également en correspondance. Durant ce séjour, il rencontre également Émile Malespine avec lequel il correspond et Tzara participe à la rédaction de la revue lyonnaise Manomètre[11]. C'est en 1920 que Tzara débarque inopinément à Paris, dans l'appartement de Picabia, dont la maîtresse vient d'accoucher. La légende veut que Tzara ait calmé le nouveau-né en lui faisant répéter « Dada, dada, dada ». Le terme même de " dada ", selon d'autres traditions, aurait été trouvé en 1916 par hasard, dans un dictionnaire, par les fondateurs du mouvement de Zurich[12]. André Breton et ses deux acolytes ne tardent pas à venir sonner à la maison, et sont surpris de voir, à la place du nouveau Rimbaud qu'ils avaient escompté, un petit bonhomme frêle roulant encore les r, mais ils s'habituent vite à son rire sonore et éclatant[13].

Par la suite, ils se lancent tous ensemble dans une grande variété d'activités destinées à choquer le public et à détruire les structures traditionnelles du langage[14]. Tzara ne participera pas aux débuts du surréalisme, restant dans les premières années sur ses acquis dadaïstes, mais rejoindra le groupe plus tard.

Tristan Tzara a été marié à l'artiste et poète suédoise Greta Knutson (1899-1983) de 1925 à 1942. Le couple a eu un fils, Christophe, né le .

Par la suite, Tzara a longtemps tenté de réconcilier surréalisme et communisme (il a même adhéré au parti communiste en 1936, avant de rejoindre la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale).

C'est de cette période que date son intérêt pour la langue d'oc et, après la guerre, Tristan Tzara participera aux côtés de Jean Cassou et de Max Rouquette à la fondation de l'Institut d'études occitanes[15]

Tristan Tzara acquiert la nationalité française le [16].

Il meurt le à son domicile du 7e arrondissement de Paris[17] et il est inhumé au cimetière du Montparnasse (8e division)[18].

Œuvres

- La Première Aventure céleste de Mr Antipyrine, première édition 1916, avec des bois gravés et coloriés par Marcel Janco, rééd. 2005, Éditions Dilecta.

- Vingt-cinq poèmes, 1918. rééd. 2006, Éditions Dilecta.

- Cinéma calendrier du cœur abstrait maisons, première édition 1920, rééd. 2005, Éditions Dilecta.

- Le Cœur à gaz, [19].

- Le Cœur à barbe, 1922.

- De nos oiseaux : poèmes, 1923.

- Sept manifestes Dada, première édition 1924, avec des dessins de Francis Picabia, rééd. 2005, Éditions Dilecta.

- Mouchoir de nuages, 1924.Sélection, Anvers.

- Sonia Delaunay, 1925.

- L’Arbre des voyageurs, 1930.

- Essai sur la situation de la poésie, 1931.

- L’Homme approximatif, 1931.

- Où boivent les loups, 1932.

- L’Antitête, 1933.

- Grains et Issues, 1935.

- La Main passe, 1935.

- Ramures, 1936.

- Sur le champ, 1937.

- La Deuxième Aventure céleste de M. Antipyrine, 1938.

- Midis gagnés, 1939.

- Ça va, 1944.

- Signe de vie, 1946.

- Entre-temps, 1946.

- Terre sur terre, 1946.

- La Fuite : poème dramatique en quatre actes et un épilogue, 1947.

- Le Surréalisme et l’Après-guerre, 1947.

- Phases, Éditions Seghers, 1949, avec un portrait (lithographie) de Tzara par Alberto Giacometti.

- Le Poids du monde, 1951.

- La Face intérieure, 1953.

- L'Égypte face à face, 1954.

- À haute flamme, 1955.

- La Bonne Heure, 1955.

- Parler seul, 1955.

- Le Fruit permis : poèmes, 1956.

- La Rose et le Chien, 1958 ; livre animé, poème perpétuel dont le texte est imprimé sur des volvelles, illustré par Picasso.

- Juste présent, 1961.

- Lampisteries, précédé de Sept manifestes Dada, 1963.

- 40 chansons et déchansons, 1972.

- Œuvres complètes, Flammarion, 1975-1991, 6 volumes.

- Cinéma calendrier du cœur abstrait maisons, 2005.

- Découverte des arts dits primitifs, suivi de Poèmes nègres, Hazan, 2006.

Correspondance avec André Breton et Francis Picabia 1919-1924, présentée et éditée par Henri Béhar, Paris, Gallimard, 2017.

Musique

- Claude Ballif : 1951-1977 Minuit pour les géants op. 4 (revue en 1977), pour mezzo-soprano (ou baryton) & piano ; poème de Tristan Tzara.

Exposition sur le poète

Du 24 septembre 2015 au 17 janvier 2016, l’exposition « Tristan Tzara, l’homme approximatif, poète, critique d’art, collectionneur » se tient au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg [20], en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Cette exposition est la première consacrée au poète et organisée dans un musée français. Elle présente plus de 450 œuvres et documents rares sur Tristan Tzara. L’exposition évoque la carrière littéraire de Tzara ainsi que "son compagnonnage avec Arp natif de Strasbourg, mais aussi Matisse, Picasso ou Masson", explique le commissaire de l’exposition Serge Fauchereau [21]. Un catalogue de l'exposition est publié à cette occasion.

Notes et références

- François Buot, Tristan Tzara, Grasset, Paris, 2002, p. 15, 16, 17, 18.

- Henri Béhar, Introduction au recueil Dada est tatou. Tout est Dada', Flammarion, Paris, 1997, p. 6.

- Buot, op. cit., p. 20 à 22.

- Buot, op. cité, p. 24 à 30.

- Buot, op. cit., p. 31 à 40.

- Dominique Fernandez, Rhapsodie roumaine, avec photographies de Ferrante Ferranti, Bernard Grasset, Paris, 1998, p. 205.

- Dada, sous la dir. de Laurent Lebon, catalogue de l'exposition présentée au Centre Pompidou du 5 octobre 2005 au 9 janvier 2006, Centre Pompidou, Paris, 2005, p. 219.

- Buot, op. cit., p. 40 et 41.

- Marc Dachy Journal du mouvement Dada, Skira, Genève, 1989.

- Henri Béhar, Introduction au recueil Dada est tatou. Tout est dada., Flammarion, Paris 1996, p. 7.

- Xavier REY, Catalogue d'exposition, DADA, centre Pompidou, Paris, , Manomètre, p. 668-669

- Michel Laclotte Jean-Pierre Cuzin Arnauld Pierre, « Dictionnaire de la peinture »

- Henri Béhar, Introduction au recueil Dada est tatou. Tout est dada, Flammarion, Paris, 1996, p. 8.

- Tristan Tzara, Aragon, Philippe Soupault et Breton, entre autres, participent notamment à la revue SIC créée par Pierre Albert-Birot en 1916.

- Lafont et Anatole 1970, p. 723.

- « Décret du 12 avril 1947 portant naturalisation », sur Gallica, Journal officiel de la République française, Paris, (consulté le ), p. 3769.

- Mairie de Paris 7e, Acte de décès no 1544, sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 1.

- Mairie de Paris, Registre journalier d'inhumation (Montparnasse), sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 12.

- Roselee Goldberg (trad. de l'anglais), La Performance, du futurisme à nos jours, Londres/Paris, Thomas & Hudson / L'univers de l'art, 256 p. (ISBN 978-2-87811-380-8), chap 4 le surréalisme / Nouvelles orientations.

- « "Tristan Tzara, l'homme approximatif" au MAMCS », sur France 3 Régions Grand Est, (consulté le )

- Gilles Kraemer, « Tristan Tzara ou L'Homme approximatif exposé », (consulté le )

Annexes

Autres projets

Bibliographie

- René Lacôte, Tristan Tzara, coll. Poètes d'aujourd'hui no 32, Éditions Seghers, 1952

- Robert Lafont et Cristian Anatole, Nouvelle histoire de la littérature occitane, Paris, P.U.F., .

- Marc Dachy, Journal du mouvement dada, Genève, Skira, .

- Marc Dachy, Tristan Tzara, dompteur des acrobates, Paris, L'Échoppe, .

- Henri Béhar, Introduction au recueil Dada est tatou. Tout est dada., Paris, Flammarion, .

- François Buot, Tristan Tzara, Paris, Grasset, .

- Henri Béhar, Tristan Tzara, Paris, Oxus, coll. « Les Roumains de Paris », 2005 (isbn 2-84898-048-6).

- Christian Nicaise, Tristan Tzara : les livres, Rouen, L'Instant perpétuel, 2005 (isbn 2-905598-90-5).

- Laurent Lebon, Dada, catalogue de l'exposition présentée au centre Pompidou du 5 octobre 2005 au 9 janvier 2006, Paris, éditions du Centre Georges Pompidou, .

- Petre Răileanu, Les avant-gardes en Roumanie. La charrette et le cheval-vapeur, Paris, éditions Non Lieu, 2018, 220 p., 200 illustrations couleurs.

Articles connexes

- Anti-art

- Dada

- Cabaret Voltaire

- Prix Tristan-Tzara

- Maison de Tristan Tzara (Paris)

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- WorldCat

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Delarge

- Index of Historic Collectors and Dealers of Cubism

- SIKART

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) Museum of Modern Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ressource relative au spectacle :

- Enregistrements de poèmes de Tristan Tzara par Tristan Tzara sur UbuWeb

- Portail de la poésie

- Portail de la littérature francophone

- Portail de l’Occitanie

- Portail de la Résistance française

На других языках

[de] Tristan Tzara

Tristan Tzara, eigentlich Samuel Rosenstock (* 4. Apriljul. / 16. April 1896greg. in Moinești, Rumänien; † 24. Dezember 1963 in Paris), war ein rumänischer Schriftsteller und Mitbegründer des Dadaismus.[en] Tristan Tzara

Tristan Tzara (French: [tʁistɑ̃ dzaʁa]; Romanian: [trisˈtan ˈt͡sara]; born Samuel or Samy Rosenstock, also known as S. Samyro; 28 April [O.S. 16 April] 1896[1] – 25 December 1963) was a Romanian and French avant-garde poet, essayist and performance artist. Also active as a journalist, playwright, literary and art critic, composer and film director, he was known best for being one of the founders and central figures of the anti-establishment Dada movement. Under the influence of Adrian Maniu, the adolescent Tzara became interested in Symbolism and co-founded the magazine Simbolul with Ion Vinea (with whom he also wrote experimental poetry) and painter Marcel Janco.[es] Tristan Tzara

Tristan Tzara (o Izara), seudónimo de Samuel Rosenstock (Moineşti, 16 de abril de 1896-París, 25 de diciembre de 1963) fue un poeta y ensayista rumano. Fue uno de los fundadores del movimiento antiarte conocido como dadaísmo, del que es considerado como su máximo exponente y figura. Fue una figura clave en la vanguardia poética de principios de siglo, anticipando la llegada del surrealismo.[1]- [fr] Tristan Tzara

[ru] Тристан Тцара

Триста́н Тцара́ (также Тзара́, фр. Tristan Tzara; настоящее имя и фамилия Сами (Самуэль) Розеншток, рум. Sami Rosenstock; 16 апреля 1896, Мойнешти, Румыния — 24 декабря 1963, Париж) — румынский и французский поэт еврейского происхождения.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии