music.wikisort.org - Poète

Marcel Schwob, né à Chaville (Seine-et-Oise, aujourd'hui Hauts-de-Seine) le et mort à Paris le , est un écrivain français — conteur, poète, traducteur, érudit — proche des symbolistes.

Pour les articles homonymes, voir Schwob.

| Naissance | Chaville |

|---|---|

| Décès | 4e arrondissement de Paris |

| Sépulture |

Cimetière du Montparnasse |

| Pseudonyme |

Loyson-Bridet |

| Nationalité |

Française |

| Formation |

Lycée Louis-le-Grand |

| Activité |

ÉcrivainPoèteTraducteur |

| Famille |

Famille Schwob |

| Père |

George Schwob |

| Mère |

Mathilde Cahun |

| Fratrie |

Maurice Schwob |

| Conjoint |

Marguerite Moreno |

| Mouvement |

Symbolisme |

|---|

|

Biographie

Marcel Schwob naît dans une famille de lettrés ; son père, George Schwob, était un ami de Théodore de Banville et de Théophile Gautier tandis que sa mère, Mathilde Cahun, appartenait à une famille d'intellectuels juifs originaires d'Alsace[1].

Au moment de la naissance de Marcel, la famille Schwob revient d'Égypte où George était chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères[2]. Au début de la IIIe République, les Schwob sont à Tours, où George dirige Le Républicain d'Indre-et-Loire. En 1876, il prend à Nantes la direction du quotidien républicain Le Phare de la Loire ; à sa mort en 1892, c'est son fils aîné Maurice, né en 1859, qui lui succédera.

Le premier article de Marcel Schwob est publié dans Le Phare en , un compte-rendu de lecture d'Un capitaine de quinze ans, de Jules Verne[3]. En 1878-1879, il est élève de sixième au Lycée de Nantes et obtient le 1er Prix d'excellence. Il passe directement en quatrième où il n'a plus que le 6e accessit d'excellence (2e prix de version grecque) ; en troisième, il est 2e prix d'excellence (1er prix de composition française et d'anglais)[4]. En 1881, il est envoyé à Paris chez son oncle maternel Léon Cahun, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Mazarine, afin de poursuivre ses études au lycée Louis-le-Grand, où il se liera d'amitié avec Léon Daudet et Paul Claudel[1]. Il développe un don pour les langues et devient rapidement polyglotte. En 1884, il découvre Robert Louis Stevenson, qui sera un de ses modèles.

Il échoue au concours d'entrée de l'École normale supérieure, mais est reçu premier à la licence ès lettres en 1888. Il échoue de nouveau à l'agrégation en 1889. Il choisit alors une carrière d'homme de lettres et de journaliste, collaborant au Phare de la Loire, à l’Événement, à l’Écho de Paris. Il dirige le supplément littéraire de ce journal, où il introduit Alfred Jarry en 1894 (Ubu roi, en 1896, lui est dédicacé). Il fréquente Paul Valéry, André Gide, Jules Renard et Colette mais aussi Oscar Wilde.

Il se passionne également pour la linguistique et notamment l'argot, pour le langage des coquillards utilisé par Villon dans ses ballades en jargon: contrairement à l'opinion répandue à l'époque (et qui avait été celle qu'avait développée Victor Hugo dans les Misérables), Schwob considère que l'argot n'est pas une langue qui se crée spontanément, mais qu'il est en réalité un langage artificiel et codé[1]. Schwob suit les cours de Ferdinand de Saussure à l'École des Hautes Études[5].

Il commence à publier des séries de contes, à la limite du poème en prose, où il crée des procédés littéraires qui seront repris par d'autres ultérieurement. Ainsi Le Livre de Monelle, en 1894, annonce Les Nourritures terrestres d'André Gide (Marcel Schwob lui en voudra pour cela) ; La Croisade des enfants, l'année suivante, annonce William Faulkner dans As I Lay Dying ; Borges aussi lui avouera une grande dette. Plusieurs de ses recueils sont rapidement traduits en anglais, comme Mimes et La Croisade des enfants.

En 1900, il épouse l'actrice Marguerite Moreno, l'amie de Colette, qu'il a rencontrée en 1895 et qui avait pour lui une affection particulière. Leur franche camaraderie était un mélange d'humour et de rosserie. Elle notera dans Mes apprentissages : « Le plus menaçant visage qui pût couvrir, comme un masque de guerre et d'apparat, les traits mêmes de l'amitié ». La correspondance des deux amants, puis époux, témoigne d'une véritable passion.

La santé de Marcel Schwob est des plus mauvaises. Il tente de fuir son destin en voyageant, à Jersey et, d' à , à Samoa, là même où Stevenson avait fini sa vie[6]. Marcel Schwob a cependant le temps de revenir en France, terminant sa vie en reclus, laissant une œuvre inachevée.

Il meurt d'une grippe le , à l'âge de trente-sept ans[1]. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse (division 5, carré juif), dans le tombeau familial de son oncle Léon Cahun[7].

Œuvres

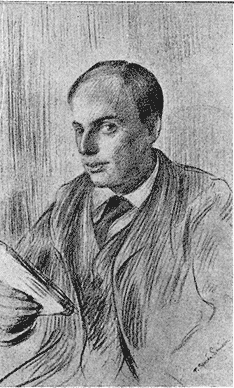

![Portrait de Marcel Schwobpar Félix Vallottonparu dans Le IIe Livre des masques[8]de Remy de Gourmont (1898).](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Marcel_Schwob.jpg/220px-Marcel_Schwob.jpg)

par Félix Vallotton

paru dans Le IIe Livre des masques[8]

de Remy de Gourmont (1898).

Contes et récits

- Cœur double, Ollendorf, 1891[9]

- Le Roi au masque d’or, Ollendorf, 1892[10]

- Mimes, Mercure de France, 1893

- Le Livre de Monelle, Léon Chailley, 1894[11]. Réédition, Allia, 1989

- Annabella et Giovanni, Mercure de France, 1895

- La Croisade des enfants, Mercure de France, 1896[12]

- Vies imaginaires, Charpentier-Fasquelle, 1896[13]

- La Lampe de Psyché, Mercure de France, 1903

- Vie de Morphiel, Éditions des Cendres, 1985

Essais et études

- Spicilège, Mercure de France, 1896[14]

- Étude sur l’argot français, en collaboration avec Georges Guieysse, Émile Bouillon, 1889. Réédition, Allia, 1989

- La Légende de Serlon de Wilton, Éditions de la Vogue, 1899. Réédition dans François Rabelais, Allia, 1990

- Mœurs des diurnales (sous le pseudonyme de Loyson-Bridet), Mercure de France, 1903. Réédition, Éditions des Cendres, 1986

- Notes pour le commentaire, La Revue des études rabelaisiennes, 1904. Réédition dans François Rabelais, Allia, 1990

- François Villon, J. Dumoulin, 1912, Réédition dans Villon François, Allia, 1990

- Le Parnasse satyrique du XVe siècle, H. Welter, 1905

- Il Libro della mia Memoria (inachevé), 1905[15]

Théâtre

- Jane Shore, en collaboration avec Eugène Morand, Société Marcel Schwob, 2015[16]

Correspondance et divers

- Chroniques, Droz, 1981

- Correspondance inédite, Droz, 1985

- Correspondances Schwob / Stevenson (édition établie et précédée de Une amitié littéraire par François Escaig), Paris, Allia, , 106 p.

- Dialogues d'Utopie, Ombres, 2001

- Vers Samoa, Ombres, 2002

- Maua, La Table ronde, 2009

Traductions

- William Shakespeare, La Tragique histoire d'Hamlet, traduit de l'anglais par Marcel Schwob et Eugène Morand [1900], éditions Gérard Lebovici, 1986

- Wilhelm Richter, Les Jeux des Grecs et des Romains (1891)

- Daniel Defoe, Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders (1895)[17]

- Francis Marion Crawford, Francesca da Rimini (pièce de 1902)

- Thomas de Quincey, Les Derniers jours d'Emmanuel Kant, éd. 1986.

Préfaces

- Préface à Messieurs les ronds-de-cuir, de Georges Courteline, Flammarion, 1893

- Préface au Dynamiteur, de R.-L. Stevenson, Plon, 1894

- Préface au Démon de l'absurde, de Rachilde, Mercure de France, 1894

- Préface à La Légende de saint Julien l'Hospitalier, de Gustave Flaubert, Ferroud, 1895

- Préface à La Chambre blanche, d'Henry Bataille, Mercure de France, 1895

- Préface à La Chaîne d'or, de Théophile Gautier, Ferroud, 1896

- Préface à Hiésous, de Pierre Nahor (Émilie Leroux), Ollendorf, 1903

- Préface au Petit et le Grand Testament, de François Villon, Honoré Champion, 1905

Œuvres complètes

- Œuvres complètes, Bernouard, 1927-1930, 10 vol.

- Œuvres, édition établie et présentée par Sylvain Goudemare, Paris, Phébus, coll. « Libretto », 2002, 988 p.

Notes et références

- Biographie de Marcel Schwob sur le site de la Société Marcel Schwob.

- Chérif Pacha, petit-fils de Méhémet Ali.

- Jean Guiffan, Joël Barreau et Jean-Louis Liters (dir.), Le Lycée Clemenceau. 200 ans d'histoire, Nantes, éditions Coiffard, , 451 (fiche biographique) (ISBN 9782910366858), création de l'annexe, pages 127-130.

- Ibidem, pages 473-474.

- Décimo, Marc Décimo, Sciences et pataphysique, t. II : Comment la linguistique vint à Paris. De Michel Bréal à Ferdinand de Saussure., Dijon, Les presses du réel, collection Hétéroclites,, 2014,, § Marcel Schwob, p. 344-354. (ISBN 978-2-84066-599-1)

- Le Voyage à Samoa réunit ses lettres à Marguerite Moreno.

- Pierre Champion, Marcel Schwob et son temps, Paris, Grasset, , p. 239

- Remy de Gourmont, « Marcel Schwob »

- Cœur double sur Wikisource.

- Le Roi au masque d'or sur marcel-scworb.org.

- Le Livre de Monelle sur scribd.com.

- La Croisade des enfants sur Wikisource.

- Vies imaginaires sur gutenberg.org.

- Spicilège sur Gallica.

- Il Libro della mia Memoria sur bmlisieux.com.

- Jane Shore sur marcel-schwob.org.

- Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders sur Gallica.

Annexes

Bibliographie

Bibliographies

- Catalogue de la bibliothèque de Marcel Schwob (précédé de Marcel Schwob parmi ses livres par Pierre Champion), Paris, Allia, , 128 p.

- François Rabelais, Paris, Allia, , 2e éd., 80 p. (ISBN 9782844852908)

- John Alden Green, « Bibliographie pour Marcel Schwob », in Marcel Schwob : correspondance inédite, précédée de quelques textes inédits, Genève, Droz, 1985, p. 215-252.

- Bruno Fabre, Bibliographie sur Marcel Schwob (1985-2010), avec quelques études plus anciennes, Paris, Société Marcel Schwob, 2011, 25 p. (voir bibliographie en ligne)

- Bruno Fabre, Bibliographie chronologique sur Marcel Schwob (2008-2019). Lire en ligne

Biographies

- Pierre Champion, Marcel Schwob et son temps, Paris, Bernard Grasset, 1927, 294 p.

- Marc Décimo, Sciences et pataphysique, t. 2 : Comment la linguistique vint à Paris ?, De Michel Bréal à Ferdinand de Saussure, Dijon, Les Presses du réel, coll. Les Hétéroclites, 2014 (ISBN 978-2-84066-599-1).

- Sylvain Goudemare, Marcel Schwob ou les vies imaginaires, Paris, Le Cherche Midi, 2000, 343 p.

Monographies

- Monique Jutrin, Marcel Schwob : "Cœur double", Lausanne, éd. de l’Aire, 1982, 146 p.

- Agnès Lhermitte, Palimpseste et merveilleux dans l’œuvre de Marcel Schwob, Paris, Champion, 2002, 565 p.

- Gernot Krämer, Marcel Schwob – Werk und Poetik, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2005, 377 p.

- Louis Thomas, Les dernières leçons de Marcel Schwob sur François Villon, Paris, Éditions de Psyché.(OCLC 66756726)

- Bruno Fabre, L’Art de la biographie dans Vies imaginaires de Marcel Schwob, Paris, Champion, 2010, 384 p.

Ouvrages collectifs

- Marcel Schwob d’hier et d’aujourd’hui, textes réunis et présentés par Christian Berg et Yves Vadé, Seyssel, Champ Vallon, 2002, 352 p.

- Marcel Schwob, L’Homme au masque d’or, catalogue de l’exposition du Centenaire de l’écrivain, Nantes, Bibliothèque municipale de Nantes, Paris, Gallimard, Le Promeneur, 2006, 206 p., 120 ill.

- Marcel Schwob, numéro spécial de la revue Europe, no 925, Paris, , p. 3-197.

- Retours à Marcel Schwob : d’un siècle à l’autre (1905-2005), actes du colloque international de Cerisy-la-Salle (13-), sous la dir. de Christian Berg, Alexandre Gefen, Monique Jutrin et Agnès Lhermitte, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2007, 295 p.

- Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, bulletin annuel de la Société Marcel Schwob, dir. Bruno Fabre, Paris, Société Marcel Schwob, depuis 2008 (sommaires consultables en ligne)

Article connexe

- Famille Schwob

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la musique :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Bibliothèque nationale tchèque

- Bibliothèque nationale du Portugal

- WorldCat

- Site de la Société Marcel Schwob

- Blog sur Marcel Schwob

- Dossier sur Marcel Schwob, sur le site de la revue des ressources

- Adaptation radiophonique du "Livre de Monelle", dif. le 06 janvier 2007 Autre lien

- Livres audio des principales œuvres de Marcel Schwob sur le site Littérature audio.com

- La mort de Marcel Schwob dans le Journal de Paul Léautaud

- Portail de la poésie

- Portail de la littérature française

- Portail de la culture juive et du judaïsme

- Portail de la fantasy et du fantastique

- Portail du XIXe siècle

На других языках

[de] Marcel Schwob

Marcel Schwob (* 23. August 1867 in Chaville, Département Hauts-de-Seine; † 26. Februar 1905 in Paris) war ein französischer Schriftsteller und Übersetzer. Er stand den Symbolisten nahe.[en] Marcel Schwob

Mayer André Marcel Schwob, known as Marcel Schwob (23 August 1867 – 26 February 1905), was a French symbolist writer best known for his short stories and his literary influence on authors such as Jorge Luis Borges,[1] Alfonso Reyes, Roberto Bolaño[2] and Patricio Pron. He has been called a "precursor of Surrealism".[3] In addition to over a hundred short stories, he wrote journalistic articles, essays, biographies, literary reviews and analysis, translations and plays. He was extremely well known and respected during his life and notably befriended a great number of intellectuals and artists of the time.- [fr] Marcel Schwob

[ru] Швоб, Марсель

Марсе́ль Швоб (фр. Marcel Schwob, 23 августа 1867, Шавиль, О-де-Сен — 26 февраля 1905, Париж) — французский писатель, поэт и переводчик еврейского происхождения. Символист, писал притчевую фантастическую прозу.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии