music.wikisort.org - Poète

François de Montcorbier dit Villon (/vijɔ̃/), né en 1431 (peut-être à Paris) et mort après 1463, est un poète français de la fin du Moyen Âge.

Vous lisez un « article de qualité » labellisé en 2006.

Cet article concerne le poète français. Pour le film d'André Zwoboda, voir François Villon (film, 1945).

Cet article possède un paronyme, voir François Fillon.

| Nom de naissance | François de Montcorbier |

|---|---|

| Alias |

Villon |

| Naissance |

Paris, |

| Décès | après 1463 |

| Activité principale |

Poète |

| Langue d’écriture | Moyen français |

|---|

Œuvres principales

- Le Lais (1457)

- Le Testament (1461)

- Ballade des pendus (1462)

Écolier de l’Université, maître de la faculté des Arts dès 21 ans, il mène tout d'abord la vie joyeuse d’un étudiant indiscipliné du Quartier latin. À 24 ans, il tue un prêtre dans une rixe et fuit Paris. Amnistié, il s’exile de nouveau, un an plus tard, après le cambriolage du collège de Navarre. Accueilli à Blois à la cour du prince-poète Charles d’Orléans, il échoue à y faire carrière. Il mène alors une vie errante et misérable. Emprisonné à Meung-sur-Loire, libéré à l’avènement de Louis XI, il revient à Paris après quelque six ans d’absence. De nouveau arrêté lors d'une rixe, il est condamné à la pendaison. Après appel, le Parlement casse le jugement mais le bannit pour dix ans ; il a 31 ans. Ensuite, on perd totalement sa trace.

Dans les décennies qui suivent la disparition de Villon, son œuvre est publiée et connaît un grand succès. Le Lais, long poème d’écolier, et Le Testament, son œuvre maîtresse, sont édités dès 1489 – il aurait eu 59 ans. Trente-quatre éditions se succèdent jusqu’au milieu du XVIe siècle[1]. Très tôt, une « légende Villon » prend forme sous différents visages allant, selon les époques, du farceur escroc au poète maudit.

Son œuvre n’est pas d’un accès facile : elle nécessite notes et explications. Sa langue (dont certains termes ont disparu ou changé de sens) ne nous est pas familière, de même que sa prononciation est différente de l'actuelle, rendant certaines rimes curieuses dans la traduction en français moderne. Les allusions au Paris de son époque, en grande partie disparu et relevant de l'archéologie, son art du double sens et de l’antiphrase le rendent souvent difficilement compréhensible, même si la recherche contemporaine a éclairci beaucoup de ses obscurités.

Biographie

Patronyme, date et lieu de naissance

Son patronyme, son année et son lieu de naissance restent sujets à polémique.

Les précisions qui suivent proviennent des recherches faites, dans différents fonds d'archives, par Auguste Longnon et publiées dans son Étude biographique sur François Villon : d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales[2].

Le nom de Montcorbier, aujourd’hui accepté, est révélé par deux lettres de rémission :

- 1re lettre de rémission (émise de Saint-Pourçain en Auvergne) accordée à « Maistre François des Loges, dit de Villon » en janvier 1456 (nouveau style, 1455 ancien style) pour un meurtre commis le jour de la Fête-Dieu, au cloître de Saint-Benoît-le-Bétourné, à Paris, sur la personne de Philippe Chermoye, prêtre ;

- 2e lettre de rémission (émise de Paris) accordée à « François de Monterbier, maistre es arts » pour le même crime à la seule modification près sur le nom de la victime « Philippe Sermoise » au lieu de « Chermoye ».

Auguste Longnon en déduit logiquement que François de Monterbier et François des Loges, dit de Villon, sont la même personne. Par ailleurs, des archives de l'Université de Paris, où François Villon a étudié, un nom ressort : celui de Franciscus de Moult-Corbier, parisiensis, qui apparait aussi sous la forme « Franciscus de Moncorbier ». La graphie de l'époque, rendant possible la lecture d'un « T » en « C » et d'un « E » en « O », peut assimiler « Monterbier » à « Moncorbier ». Cette hypothèse est désormais acceptée. On peut aussi se référer à la « Simple conjecture sur les origines paternelles de François Villon » de l'abbé Reure[3].

D'après la première lettre de rémission, datée de janvier 1456, l'âge de Villon est de « 26 ans et environ », ce qui signifie en principe qu'il avait 26 années révolues, l'expression « et environ » étant alors courante. Auguste Longnon indique qu'il n'est pas exclu, vu l'imprécision, que Villon ait pu avoir 25 ans. Mais l'analyse d'acte similaires par Henri Lot[4] montre que la précision était pourtant probablement d'usage. Il est donc possible que François Villon soit né en 1429 ou 1430, et non en 1431. Le début du grand testament, dont tout le monde convient qu'il fut écrit en 1461, énonce « en l'an de mon trentième âge », reprise de l'introduction du Roman de la rose. Mais le mètre empêche « l'an trente-et-unième » ou même « vingt-neuvième » et l'indication reste peu fiable.

Quant au lieu de naissance supposé, il n'est pas avéré. Auguste Longnon indique que la strophe du Testament, faisant référence à Paris, est douteuse à maints égards (page 6 à 9 de l'ouvrage cité en référence). Aucune autre référence n'étaie cette hypothèse d'une naissance à Paris, qui reste donc sujette à caution.

|

Je suis François, dont il me poise |

Selon Auguste Longnon, cette strophe peut provenir de l'erreur d'un copiste, être l’œuvre d'un faussaire, etc. Comme il existe beaucoup de variantes de ce demi-huitain, cette seule référence au lieu de naissance doit être considérée avec scepticisme.

Prononciation du nom « Villon »

En français moderne, Villon se prononce [vijɔ̃][5], comme les deux dernières syllabes du mot « pavillon ». Dans la Ballade finale du Grand Testament, le poète fait rimer son nom avec des mots tels que « carillon » et « vermillon »[6]. Il faut donc bien prononcer « [vijɔ̃] »[7].

« Et nous dirions Vilon comme tout le monde, si François Villon ne s’était prémuni contre notre ignorance en faisant rimer son nom avec couillon. »

Toutefois la justesse de la prononciation « [vilɔ̃] » n'est pas totalement exclue selon Albert Dauzat[8].

Jeunesse

![Saint-Benoît-le-Bétourné.

Villon avait sa chambre dans la maison de maître Guillaume de Villon, à la Porte Rouge, au cloître de Saint-Benoît[9].En décembre 1456, écrivant ses Lais avant son départ de Paris, il entend la cloche de la Sorbonne sonner le couvre-feu de l'Université :J'oïs la cloche de Serbonne,

Qui toujours à neuf heures sonne[10]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Saint-Benoit2.JPG/200px-Saint-Benoit2.JPG)

En décembre 1456, écrivant ses Lais avant son départ de Paris, il entend la cloche de la Sorbonne sonner le couvre-feu de l'Université :

J'oïs la cloche de Serbonne,

Qui toujours à neuf heures sonne[10]

Né en 1431, sous l'occupation anglaise, orphelin de père, il est confié par sa mère, pauvre femme illettrée et pieuse

Femme je suis povrette et ancienne,

Qui riens ne scay ; oncques lettre ne leus[11]

à maître Guillaume de Villon (dont il prendra le nom au plus tard en 1456), chapelain[12] de Saint-Benoît-le-Bétourné. Cette église se situe en bordure de la populeuse rue Saint-Jacques, près du collège de Sorbonne, en plein cœur du quartier universitaire. Elle a été nommée ainsi parce que son chœur, orienté non pas à l'est mais à l'ouest, était « mal tourné ».

Son tuteur

Qui m'a esté plus doulx que mere

À enfant levé de maillon[13] (levé du maillot)

est un personnage important de la communauté de Saint-Benoît. Maître-ès-arts, bachelier en décret (droit canonique), titulaire d’une des chapelles et jouissant des revenus attachés à ce bénéfice (il possède plusieurs maisons qu’il loue), il est aussi professeur de droit et représente la communauté comme procureur. Ses relations et son crédit aideront Villon à se tirer de « maints bouillons[14] ». Il se charge de son instruction première puis l'envoie étudier à la faculté des arts de Paris pour qu'il accède au statut privilégié de clerc. Il y a alors quatre facultés à Paris : théologie, décret, médecine et arts, la dernière servant d’introduction aux trois premières dites « supérieures ». En 1449, Villon obtient le premier grade de la faculté des arts (le baccalauréat). En 1452, à 21 ans, il obtient le second grade, la maîtrise des arts, qui fait de lui un clerc (Dominus Franciscus de Montcorbier — c’est le titre inscrit sur le registre de l’Université[15]) portant tonsure, bonnet et robe longue, pouvant jouir d’un bénéfice ecclésiastique et accéder aux autres facultés.

L'Université de Paris est alors un véritable État doté de nombreux privilèges. Ses membres ne peuvent être jugés que par un tribunal ecclésiastique. Mais si les clercs comprennent presque toute la nation intellectuelle, les diplômés qui ne reçoivent pas de bénéfice, et n'exercent donc aucune fonction, se trouvent en marge de la société. Ils constituent une classe de dévoyés, voire de vagabonds. L’époque où étudie Villon est une période de troubles universitaires, sur fond de querelle entre l'Université (qui a soutenu les Bourguignons puis les Anglais) et le roi Charles VII. Désordres estudiantins et heurts avec la police se multiplient. De 1453 à 1454, les cours sont même supprimés à cause d'une longue grève des professeurs[16]. Villon néglige alors ses études (sans doute en théologie, pour prétendre à un titre plus élevé que celui de maître ès arts) et court l'aventure. Dans son Testament, il évoque cette époque avec regret :

Bien sçay, se j'eusse estudié

Ou temps de ma jeunesse folle

Et a bonnes meurs dedié,

J'eusse maison et couche molle.

Mais quoy ! je fuyoië l'escolle

Comme fait le mauvaiz enffant

En escripvant cette parolle

A peu que le cueur ne me fent ![17]

Dans le quartier de Saint-Benoît, il fréquente des familles de chanoines apparentées à des bourgeois qui exercent des charges dans l’administration des finances, au Parlement et au Châtelet. C'est ainsi qu'il fait connaissance du prévôt de Paris Robert d’Estouteville et de sa femme. Il se lie aussi à des clercs certes de bonne famille, plus fortunés que lui mais dévoyés, qu’il nommera les « gracieus galans »

Si bien chantans, si bien parlans,

Si plaisans en faiz et en dis[18]

comme Regnier de Montigny (parent de deux chanoines de Saint-Benoît) et Colin de Cayeux, qui seront pendus, ou Guy Tabarie, qui dénoncera plus tard le vol du collège de Navarre[19].

Débuts littéraires et premiers méfaits

Le 5 juin 1455, au soir de la Fête-Dieu, Villon tue un prêtre lors d'une rixe. On connaît l’événement par la relation qu'en font les lettres de rémission que le poète obtient en janvier 1456 (celles-ci reprennent cependant les termes de ses suppliques, donc sa propre version des faits). Assis avec un prêtre et une femme sur un banc de pierre de Saint-Benoît, dans la rue Saint-Jacques, il est pris à partie, sous un prétexte qu'on ignore, par un autre prêtre, Philippe Sermoise. Ce dernier tire une dague de sa robe, le frappe au visage, lui fend la lèvre et le poursuit. Pour se défendre, Villon plante sa dague dans l’aine de son agresseur. Sermoise roule à terre. Villon lui jette une pierre au visage. Sous un faux nom, il se rend chez un barbier pour se faire panser. Sermoise meurt le lendemain, après lui avoir pardonné. Par crainte de la justice, Villon quitte Paris et se cache pendant sept mois. Grâce aux relations de Guillaume de Villon, il obtient, en janvier 1456, des lettres de rémission de la chancellerie royale. Elles précisent qu’il s’est jusque-là « bien et honorablement gouverné […] comme à homme de bonne vie ». C’est donc la première fois qu’il a affaire à la justice.

C’était le plus riche et le plus vaste des collèges parisiens. Il s’étendait en haut de la montagne Sainte-Geneviève. Vers la Noël 1456, Villon et ses complices cambriolent les coffres du Collège.

Villon passe l’année 1456 à Paris. Vers Noël, il gagne Angers pour fuir une maîtresse « qui m’a esté felonne et dure », dit-il dans le Lais. Dans ce poème espiègle de 320 vers (40 huitains), il dit adieu à ceux qu’il connaît, amis et ennemis, en leur faisant à chacun un legs imaginaire, plein de sous-entendus ironiques. Si ces dons ont dû amuser ses amis parisiens, aujourd’hui leur sens résiste aux efforts de décryptage.

L'an quatre cent cinqante et six

Je, François Villon, écolier

[…]

En ce temps que j'ai dit devant,

Sur le Noël, morte saison

Que les loups se vivent de vent

Et qu'on se tient en sa maison

Pour le frimas, près du tyson[20]…

Grâce à la découverte du dossier relatif au vol du Collège de Navarre et à l’interrogatoire de Guy Tabarie, on sait que, peu de jours avant son départ, Villon et plusieurs autres malfaiteurs — dont Colin de Cayeux — se sont introduits de nuit dans le Collège de Navarre en escaladant ses murs pour dérober 500 écus d’or conservés dans les coffres de la sacristie. Le vol n’est découvert qu’en mars. Une enquête est ouverte sans que les auteurs soient identifiés. Mais en juin, un complice trop bavard, Guy Tabarie, est arrêté sur dénonciation. Torturé au Châtelet, il livre le nom de ses complices : « Ilz avoient ung aultre complice nommé maistre Françoys Villon, lequel estoit allé à Angiers en une abbaye en laquel il avoit ung sien oncle qui estoit religieulx en ladite abbaye, et qu’il y estoit alé pour savoir l’estat d’ung ancien religieulx dudit lieu, lequel estoit renommé d’estre riche de V ou VIm (5 ou 6 000) escus et que lui retourné, selon ce qu’il rapporteroit par de ça aux autres compaignons, ilz yroient tous par delà pour le desbourser[21]. »

Les véritables raisons du départ de Villon auraient donc été de fuir la justice et de préparer un nouveau cambriolage.

Une autre hypothèse est émise par André Burger[22] qui est impossible à vérifier mais donne toutefois un bon exemple des conjectures suscitées par les nombreuses zones d’ombre entourant la vie du poète. Elle s’appuie sur un détail donné par Guy Tabarie dans son interrogatoire : « l’ung d’eulx (il s’agirait de Villon selon Burger) les avoit destournez et empeschez de crocheter unes aulmoires pres dudit coffre (contenant les 500 écus), lesquelles aulmoires avoit bien plus grant chevance, comme IIII ou VM escus (4 ou 5 000), et disoit ledit maistre Guy que les autres compaignons maudisoient leur compaignon qui les avoit destournez de crocheter lesdictes aulmoires[23]. » Le poète ne serait pas un voleur professionnel : il aurait seulement voulu se procurer une somme d’argent pour rejoindre, à Angers, la cour du roi René et devenir poète attaché au mécène. Pour dédommager ses complices de leur pillage parisien imparfait, il leur aurait fait miroiter la possibilité d'un cambriolage prometteur à Angers.

Une interprétation des vers 1457-1460 du Testament semble indiquer que le roi René l’aurait mal reçu[24].

Après l’arrestation de Tabarie, Villon ne peut plus rentrer à Paris et est désormais condamné à mener une vie errante et misérable. Cet exil va durer près de six années, pendant lesquelles on perd sa trace. Trop vagues, les lieux cités dans le Testament ne peuvent être identifiés.

À la cour de Charles d'Orléans

En décembre 1457-janvier 1458, ses pérégrinations le conduisent à Blois, à la cour du duc d'Orléans. Petit-fils de Charles V, le prince a alors 63 ans et n’est pas encore père du futur Louis XII. Prisonnier des Anglais pendant vingt-cinq ans, il a écrit pour se distraire et est devenu le premier poète de son époque. Rentré en France, il a fait de sa cour le rendez-vous des plus fins rimeurs. On y vient de loin, sûr d’être bien accueilli.

Des albums recueillent les compositions du duc, de ses courtisans et de ses invités. Dans l'un de ces manuscrits[25] se trouvent trois ballades de Villon, probablement autographes : l’Épître à Marie d'Orléans, la Ballade des contradictions (précédée dans le manuscrit du nom, en partie rogné, de l’auteur) et la Ballade franco-latine.

L’Épître à Marie d'Orléans comprend deux poèmes dédiés à la fille du duc, Marie : l'un pour célébrer sa naissance, le 19 décembre 1457 ; l'autre pour la remercier de l’avoir tiré d’un mauvais pas (il aurait été libéré de prison, en 1460, lors de l'entrée dans Orléans de Marie, alors âgée de 3 ans[26]).

La Ballade des contradictions, dite aussi du concours de Blois, est la troisième d'une série de dix ballades composées par divers auteurs sur le thème, imposé par Charles d'Orléans, du jeu des contradictions : « Je meurs de soif en couste (à côté de) la fontaine ». La ballade de Villon traduirait son malaise de se trouver dans un milieu très différent de ceux qu'il a connus jusque-là :

En mon pays suis en terre loingtaine […]

Je riz en pleurs et attens sans espoir […]

Bien recueully, debouté de chascun.

La dernière contribution de Villon est la Ballade franco-latine, qui fait écho à deux poèmes bilingues du manuscrit, en forme de dialogue entre Charles et l'un de ses favoris, Fredet. Comme l'a montré Gert Pinkernell[27], c'est une attaque en règle contre Fredet. Dans deux ballades, Villon est réprimandé par Charles et l'un de ses pages qui, sans le nommer, l'accusent de mensonge et d'arrivisme.

Après cet épisode, Villon quitte vraisemblablement la cour de Blois.

En octobre-novembre 1458, il tente en vain de reprendre contact avec son ancien et éphémère mécène venu assister, à Vendôme, au procès pour trahison de son gendre Jean II d'Alençon. Il fait parvenir à Charles la Ballade des proverbes et la Ballade des menus propos. Mais ce dernier ne le reçoit plus à sa cour.

Dernières années connues

Durant l'été 1461, Villon est emprisonné à Meung-sur-Loire. Dans la basse fosse de la prison de l’évêque d’Orléans Thibault d’Aussigny, « la dure prison de Mehun », il est nourri

… d’une petite miche

Et de froide eaue tout ung esté[28].

Qu’a-t-il fait ? On l’ignore. Mais il aurait été déchu de sa qualité de clerc par l’évêque (qui n'en avait pas le droit, Villon relevant du seul évêque de Paris). Dans l'Épître à ses amis, il appelle à l’aide :

Aiez pictié, aiez pictié de moi

À tout le moins, s’i vous plaist, mes amis !

En fosse giz (non pas soubz houz ne may) (non pas sous les houx des fêtes de mai)

[…] Bas en terre - table n'a ne trestaux.

Le lesserez là, le povre Villon ?

Villon a ressenti comme injuste et excessivement sévère la peine infligée par Thibault d’Aussigny. C’est de la prison de Meung qu’il fait dater tous ses malheurs. Dans le Testament, il rend l'évêque responsable de sa déchéance physique et morale et le voue aux gémonies :

Synon aux traitres chiens mastins

Qui m’ont fait ronger dures crostes, (croûtes)

[…] Je feisse pour eulx pez et roctes…

[…] C’on leur froisse les quinze costes

De groz mailletz, fors et massiz[29]

Le 2 octobre 1461, le nouveau roi Louis XI fait son entrée solennelle à Meung-sur-Loire. Comme le veut la coutume, on libère, en signe de joyeux avènement, quelques prisonniers n’ayant pas commis de délits trop graves. Bien que la lettre de rémission n’ait pas été conservée, on sait que Villon recouvre la liberté à cette occasion : il remercie en effet le roi dans la Ballade contre les ennemis de la France. Dans la Requeste au prince, il demande une aide financière à un prince du sang qui pourrait être Charles d’Orléans[30]. Estimant que son exil a assez duré, il rejoint Paris[31].

Mais il doit se cacher car l’affaire du vol du Collège de Navarre n’est pas oubliée. C'est peut-être alors qu'il rédige la Ballade de bon conseil, où il se présente comme un délinquant amendé, puis la Ballade de Fortune, exprimant sa déception croissante à l'égard des bien-pensants qui hésitent à l'accueillir[32].

Fin 1461, il entame son œuvre maîtresse, Le Testament :

En l'an de mon trentïesme aage,

Que toutes mes hontes j'euz beues,

Ne du tout fol, ne du tout saige[33]…

L'édition princeps du Testament publiée à Paris par Pierre Levet en 1489 est un petit in-4° de 113 pages illustré de quatre gravures (un homme, une femme, un évêque et trois pendus).

Le Testament est une œuvre beaucoup plus variée que le Lais. Il comprend 186 strophes de 8 vers (1488 vers), qui en constituent la partie proprement narrative, à laquelle s'ajoutent 16 ballades et 3 rondeaux (535 vers) soit antérieurs, soit écrits pour la circonstance. Le Testament ne commence qu’au vers 793. Facétieux et satirique, Villon — qui ne possède rien — s'exprime en homme très riche et fait des legs aussi comiques qu'imaginaires à des gens qu’il déteste. La première partie, souvent appelée les Regrets, exprime un jugement sur lui-même (il est seul, pauvre, prématurément vieilli) et sur son passé — méditation poignante sur la vie et la mort.

Le 2 novembre 1462, Villon est de nouveau arrêté pour un larcin. Mais l'affaire du collège de Navarre le rattrape. La Faculté de théologie fait opposition à sa remise en liberté. Elle délègue l'un de ses maîtres, Laurens Poutrel, chapelain de Saint-Benoît (connaissant donc bien Guillaume de Villon), pour négocier avec le prisonnier. Celui-ci doit promettre de rembourser sa part de butin — soit 120 livres — dans un délai de trois ans (documents retrouvés par Marcel Schwob[34]).

Cette période de liberté est de courte durée. À la fin du même mois, Villon est de nouveau impliqué dans une rixe. Maître Ferrebouc, un notaire pontifical ayant participé à l'interrogatoire de Guy Tabarie (documents retrouvés par Auguste Longnon[35]), a été blessé légèrement d’un coup de dague. Villon et quatre de ses compagnons remontaient la rue Saint-Jacques un soir après souper. Un de ses compagnons, voyant de la lumière à l’auvent de l’écritoire de Ferrebouc (les notaires sont autorisés à travailler après le couvre-feu), s’arrête à la fenêtre, se moque des scribes et crache dans la pièce. Les clercs sortent avec le notaire. Une mêlée s'ensuit. Bien qu'il semble s’être tenu à l'écart, Villon est arrêté le lendemain et incarcéré au Grand Châtelet. Avec le nouveau roi, le personnel a changé : son ancien protecteur, Robert d’Estouteville, n’est plus en fonctions. Étant donné ses antécédents et la qualité de Ferrebouc, l'affaire s'annonce très grave. Dégradé de son statut de clerc, mis à la question de l’eau, Villon est condamné à être « étranglé et pendu au gibet de Paris ». La Prévôté entend bien se débarrasser de ce récidiviste. Villon fait appel, devant le Parlement de Paris, d'une sentence qu’il considère comme une injustice, une « tricherie[36] ». Attendant avec angoisse la décision de la Cour, c'est sans doute dans sa geôle qu'il compose le Quatrain (voir plus bas étude du Quatrain) et la célèbre Ballade des pendus[37]. En effet, le Parlement confirmait en général les peines de la Prévôté.

Le 5 janvier 1463, le Parlement casse le jugement rendu en première instance (Pierre Champion note que, parmi les trois personnes qui pouvaient en ce temps-là présider les assises criminelles, il y avait Henri Thiboust, chanoine de Saint-Benoît). Mais « eu regard a la mauvaise vie dudit Villon », il le bannit pour dix ans. Villon adresse alors au clerc du guichet du Châtelet (chargé de la tenue du registre d’écrou) la joyeuse Ballade de l’appel et au Parlement une grandiloquente Louenge et requeste à la court, où il remercie les magistrats et demande un sursis de trois jours « pour moy pourvoir et aux miens à Dieu dire[38] ». C'est son dernier texte connu.

Villon quitte Paris, probablement le 8 janvier 1463. Ensuite, on perd toute trace de lui. « Le malheureux qui, par plusieurs fois, se prétend miné par la maladie, vieilli avant l’âge par les souffrances, touchait-il réellement à sa fin ? C’est bien possible, écrit Auguste Longnon[39], car on ne comprendrait pas qu’un poète de ce talent eût vécu longtemps sans produire de vers. »

Au moment de quitter ce monde, écrit Villon à la fin du Testament :

Dans leur livre Sermon joyeux et Truanderie, Jelle Koopmans et Paul Verhuyck ont étudié les liens textuels entre la Ballade de l'Appel (5 janvier 1463) et le Sermon joyeux de saint Belin (inconnu jusque-là). Ce sermon joyeux, dans l'exemplaire unique de la BnF, est suivi de la Ballade de l'Appel. Les deux textes se répondent parfaitement, tant et si bien que le sermon joyeux pourrait être de Villon. De toute façon, c'est avec ce sermon joyeux que commence la légende de Villon[42].

La légende Villon

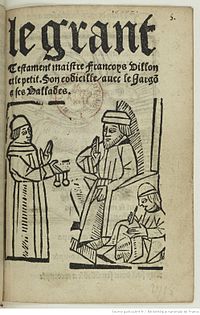

Villon devient rapidement le type populaire de l’escroc. Il est représenté ici en clerc, figure rase, cheveux courts, portant le bonnet, insigne du licencié ès arts, et la robe longue. Il tient un livre d’une main et de l’autre une banderole où se lit son nom.

Villon — comme d’autres personnages du Moyen Âge : Du Guesclin, Jeanne d'Arc — passe très vite dans la légende. Le texte le plus connu de la légende villonienne est le Recueil des Repues franches de maistre François Villon et de ses compagnons[43], où il est présenté comme un gai luron et un pique-assiette, voir ci-contre.

Certaines de ses ballades sont célèbres dès la fin du XVe siècle, mais on ne sait de lui que ce que l’on peut apprendre dans son œuvre (qu’il faut se garder de lire comme une simple et sincère confidence, le poète ayant lui-même élaboré son mythe — ou plutôt ses mythes[44]). Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour être mieux renseigné sur la vie du poète, grâce à quelques précieux documents retrouvés dans les Archives. Il reste néanmoins encore d’importantes zones d’ombre qui donnent libre cours aux imaginations, d’où, selon les époques, les différentes images constitutives de la « légende Villon ».

Villon, villonner, villonnerie

Villon disparaît mystérieusement après son départ de Paris en 1463, mais il connaît une célébrité immédiate. Dès 1489 — il aurait eu 59 ans — ses œuvres sont éditées chez Pierre Levet et une vingtaine d’éditions reproduisent le texte de Levet jusqu’en 1533. À la demande de François Ier, Marot donne alors du « meilleur poète parisien qui se trouve »[45] une nouvelle édition où il s’efforce de corriger les fautes des éditions précédentes. Les allusions satiriques des legs sont déjà devenues inintelligibles (« il faudrait avoir esté de son temps à Paris, et avoir connu les lieux, les choses et les hommes dont il parle », dit Marot[45]) mais déjà l’imagerie populaire a transformé Villon. Elle a fait du poète le type de l’escroc par excellence, grand farceur et grand buveur, toujours habile à tromper le bourgeois pour vivre d’expédients. Il est le héros du Sermon des repues franches de maistre Françoys Villon, un petit recueil sur l’art de vivre aux dépens d’autrui, dont le succès est considérable autour des années 1500. Le poète apparaît comme un bouffon, vivant d’escroqueries journalières avec ses compagnons. Image que Villon avait paru se résigner à laisser de lui dans le Testament :

Au moins sera de moy mémoire

Telle qu’elle est d’un bon follastre[46].

Son vœu est exaucé, au-delà peut-être de ses espérances. Son nom devient si populaire qu’il entre dans la langue : on dit villonner pour duper, tromper, payer en fausse monnaie. Villon, villonner, villonnerie avec le sens de fripon, friponner, friponnerie figurent encore dans le dictionnaire[47] de Furetière (1702) et dans le dictionnaire étymologique[47] de Ménage (1694), ce dernier ouvrage précisant même que « le poëte Villon fut appelé Villon à cause de ses friponneries : car son nom étoit François Corbeuil[48]. »

Rabelais, qui connaît bien l’œuvre de Villon (il le mentionne plusieurs fois dans ses livres, cite de mémoire le Quatrain dans Pantagruel[49] ainsi que le refrain « mais où sont les neiges d’antan ? »), le considère, avec son époque, comme un fou qui dit de bons mots et joue de bonnes farces. Il nous apprend, toujours dans Pantagruel[50], que Villon, « sur ses vieulx jours », a trouvé refuge à Saint-Maixent-en-Poitou et raconte un tour sinistre joué par l’incorrigible mauvais sujet au frère Tappecoue, sacristain des Cordeliers.

Le premier « poète maudit »

D’autres images viendront se superposer. Avec le XIXe siècle, Villon acquiert son statut de premier « poète maudit », mais c’est encore une « figure sans chair ». C’est à partir de 1873, grâce aux recherches entreprises par Auguste Longnon et Marcel Schwob, que sont découverts les documents relatifs au meurtre de Philippe Sermoise (lettres de rémission de 1455), au vol du collège de Navarre (enquête de 1457-1458) et à la rixe Ferrebouc (arrêt du Parlement de 1463). L’accent est mis alors et jusqu’à aujourd’hui (voir le téléfilm de 2009 Je, François Villon, voleur, assassin, poète…) sur le déclassé social, le voleur, le meurtrier condamné à être pendu, le coquillard.

Villon était-il un criminel notoire, ou ne fut-il meurtrier que par accident en tuant Philippe Sermoise ? A-t-il fait partie des Coquillards ou Compagnons de la Coquille, bande de malfaiteurs qui sévit principalement en Bourgogne et en Champagne au cours des années 1450 ? On ne dispose d'aucune preuve attestant de son appartenance à cette association de malfaiteurs. Les a-t-il fréquentés en vagabondant sur les routes ? Il a connu au moins l'un d’entre eux, Regnier de Montigny, signalé à Dijon en 1455 comme l’un des Coquillards et qui était peut-être un ami d'enfance de Saint-Benoît. Colin de Cayeux, le complice du cambriolage du collège de Navarre que Villon appelle par calembour Colin « l'Écailler[51] », a-t-il fait partie de la Coquille ? Tous deux finirent au gibet, sans doute le gibet de Montfaucon, l’un en 1457, l’autre en 1460. Les Coquillards utilisaient entre eux un jargon révélé par leur procès à Dijon en 1455. Villon emploie le verbe jargonner dans un vers de l'une des ballades diverses dont l'une des variantes (1489) fait allusion aux pipeurs (mot recensé chez les Coquillards et renvoyant à des tricheurs, notamment au jeu de dés) :

Je congnois quand pipeur jargonne[52]

Certains termes du jargon des Coquillards sont utilisés dans six ballades dont l'intérêt est plus linguistique que littéraire et qui sont attribuées à Villon dans l’édition de Levet (1489) sous le titre Le jargon et jobellin dudit Villon. Cinq autres ballades jargonnesques ont été retrouvées au XIXe siècle dans un manuscrit de la fin du XVe siècle, mais leur attribution à Villon a été contestée. Quoi qu'il en soit de la paternité de Villon sur une partie ou sur la totalité de ces ballades, cela ne fait pas nécessairement de lui un membre de la Coquille, d'autant que, comme l'écrit Claude Thiry[53], « cet argot courait les routes comme les bandits qui les écumaient, et les errants, vivant d’expédients plus ou moins honnêtes, côtoyaient dans les tavernes les criminels endurcis ». Jean Favier est lui aussi réservé : « La langue n’est pas un argument suffisant pour rattacher le poète à la pègre organisée. » Il met l’accent sur l’aventure verbale : « Riches de deux expériences, celle de l’artien et celle du voyou, Villon s’amuse des mots comme des raisonnements[54] ». Le texte et le sens de ces ballades ont fait l'objet de nombreuses conjectures. Le linguiste Pierre Guiraud[55] a trouvé, pour celles de l'édition Levet, trois sens et trois publics superposés : selon lui, elles concerneraient tout à la fois des tromperies et agressions 1/ de Coquillards, 2/ de tricheurs aux cartes, 3/ d'homosexuels, mais il n'a pas vraiment convaincu les spécialistes de Villon et de l'argot, puisque tous les éditeurs-traducteurs des ballades en jargon depuis 1968, sauf un[56], s'en sont tenus à la première interprétation pour la délinquance et la criminalité, conforme à la tradition depuis 1489 et renforcée par les travaux de Marcel Schwob sur les Coquillards en 1890-1892. En outre, concernant la bande des Coquillards de Dijon, il ne faut pas oublier qu'une partie a été arrêtée en 1455 au bordel de la ville dans lequel ils se donnaient rendez-vous et avaient leurs habitudes et leurs maîtresses[57].

Villon était-il un vrai bandit, ou n’était-il qu’un marginal incapable par la faiblesse de sa volonté de s’arracher au milieu qui le condamnait perpétuellement ?

Riens ne hais que perseverance[58].

Est-ce lui qui n’a pas voulu que l’on touche à la plus grande partie du trésor du collège de Navarre (interrogatoire de maître Guy Tabarie du 22 juillet 1458) ? Cherchait-il seulement des fonds pour avoir les moyens de faire une carrière de poète de cour ?

Toutes questions auxquelles on n’a aujourd’hui rien à répondre. Elles continuent à alimenter la légende de François Villon.

Œuvre

![Les refrains des Ballades de Villon deviennent vite célèbres :

Mais où sont les neiges d’antan[59] ?Tout aux tavernes et aux filles[60].Il n’est tresor que de vivre à son aise[61].Il n’est bon bec que de Paris[62].En ce bordeau (bordel) où tenons nostre estat[63].Je crye à toutes gens mercys[64].Autant en emporte ly vens[65].Je congnois tout, fors que moy mesmes[66].Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre[67].Li lesserez là, le povre Villon[68] ?](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Villon22.jpg/220px-Villon22.jpg)

Mais où sont les neiges d’antan[59] ?

Tout aux tavernes et aux filles[60].

Il n’est tresor que de vivre à son aise[61].

Il n’est bon bec que de Paris[62].

En ce bordeau (bordel) où tenons nostre estat[63].

Je crye à toutes gens mercys[64].

Autant en emporte ly vens[65].

Je congnois tout, fors que moy mesmes[66].

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre[67].

Li lesserez là, le povre Villon[68] ?

Villon n'a pas tant renouvelé la forme de la poésie de son époque que la façon de traiter les thèmes poétiques hérités de la culture médiévale, qu'il connaît parfaitement, et qu'il anime de sa propre personnalité[69]. Ainsi, il prend à contre-pied l'idéal courtois, renverse les valeurs admises en célébrant les gueux promis au gibet, cède volontiers à la description burlesque ou à la paillardise, et multiplie les innovations de langage. Mais la relation étroite que Villon établit entre les événements de sa vie et sa poésie l'amène également à laisser la tristesse et le regret dominer ses vers. Le Testament (1461-1462), qui apparaît comme son chef-d'œuvre, s'inscrit dans le prolongement du Lais que l'on appelle également parfois le Petit Testament, écrit en 1456. Ce long poème de 2023 vers est marqué par l'angoisse de la mort et recourt, avec une singulière ambiguïté, à un mélange de réflexions sur le temps, de dérision amère, d'invectives et de ferveur religieuse. Ce mélange de tons contribue à rendre l'œuvre de Villon d'une sincérité pathétique qui la singularise par rapport à celle de ses prédécesseurs[70].

La Bibliothèque historique de la ville de Paris possède une collection d'environ 400 ouvrages et œuvres du poète, réunie par Rudolf Sturm, auteur d'une importante bibliographie de l'auteur.

Dans sa célèbre Anthologie de la Poésie française publiée dans la collection de la Pléiade, André Gide insiste longuement sur l'importance de François Villon en son temps et dans l'histoire de la poésie française : « Vous avez Villon, disait Housman. Oui ; parmi l'extraordinaire fatras pseudo-poétique où commençait de s'informer notre langue, Villon surgit qui, dans cette voie lactée avec feux éteints, luit pour nous d'un éclat incomparable[71]. »

Un poète de son temps

Nonobstant l'universalité des préoccupations de Villon, il faut admettre qu'il a d'abord écrit pour son temps. Ses poèmes s'adressent tantôt aux joyeux drilles du Quartier Latin, tantôt aux princes susceptibles de le prendre sous leur protection.

D'un point de vue formel, il ne semble pas innover et reprend à son compte, puis adapte, de nombreux genres littéraires déjà anciens. Il faut cependant replacer cette remarque dans le contexte historique. Le Moyen Âge est, d'un point de vue intellectuel, une période où les règles et la symbolique sont parfois plus importantes que le fond du propos. En littérature, comme dans d'autres arts, les œuvres doivent suivre ces stéréotypes qui appartiennent à la culture commune et permettent au lecteur d'appliquer une grille de lecture assez convenue.

En ce qui concerne les thèmes qu'il aborde, là encore, Villon ne fait pas montre d'une grande originalité, tant s'en faut. La mort, la vieillesse, l'injustice, l'amour impossible ou déçu et même les affres de l'emprisonnement sont parmi les sujets classiques de la littérature médiévale.

Dès lors, qu'est-ce qui différencie Villon de ses contemporains[72] ?

Un témoignage autobiographique

En premier lieu, si les sujets abordés sont classiques, peu d'auteurs les ont vécus d'aussi près et, sans avoir toujours des parcours faciles, la plupart furent assez vite intégrés dans des cours de seigneurs à moins qu'ils ne fussent eux-mêmes des grands du royaume comme Charles d'Orléans (qui, retenu comme otage connut certes un long exil, mais un exil « doré »). Villon, quant à lui, a brûlé sa vie au fond des tavernes au milieu des gueux, des bandits et des prostituées. Il fut plusieurs fois emprisonné et a réellement frôlé la mort[73].

« En l'an de [son] trentïesme aage[74] », comme épuisé par cette vie d'aventure, par l'emprisonnement, par la torture et la déchéance, il compose son Testament. Cette vie dissolue transparaît donnant une profondeur et une sincérité touchantes à ses textes, et ce d'autant plus que consciemment ou non, nous lisons Villon à l'aune de son histoire personnelle.

Outre l'intensité de son propos, ce qui différencie radicalement l'œuvre de Villon de toute la production poétique médiévale, c'est son caractère autobiographique revendiqué[75] (même si, nous l'avons vu, la véracité des faits est sujette à caution). Sans doute la première personne est-elle couramment utilisée par ses contemporains et prédécesseurs ; mais il s'agit d'un « je » toujours atténué, voilé, le narrateur éclipsant l'auteur. Il est très courant à l'époque que le narrateur relate un rêve au cours duquel se déroule l'action. C'est le cas par exemple dans le Roman de la Rose. Ce procédé dilue l'action et la vraie personnalité de l'auteur dans les brumes du sommeil et les délires oniriques, créant une situation « fantastique » qui tient le lecteur à distance. En revanche, lorsque Villon se sert du thème du songe à la fin du Lais, il le détourne de son utilisation classique pour mieux se rire du lecteur[76]. En effet, l'action supposée rêvée est ici l'écriture même du texte pourtant bien concret que l'on vient de lire… Il provoque ainsi une mise en abyme et un paradoxe qui, loin de relativiser le « je », insiste au contraire sur la sincérité et la parfaite conscience de Villon lors de la rédaction du Lais. De même, le « je » de Villon est puissant et très concret. Là où les autres admettent du bout des lèvres : « j'ai ouï dire que…» ou « j'ai rêvé que… », Villon se veut affirmatif : « je dis que… » et « je pense que »[77].

En somme, sans être révolutionnaire, Villon reprend à son compte la tradition littéraire, se l'approprie et la pervertit pour en faire un porte-voix de sa propre personnalité et de ses états d'âme.

Le Poète et la Mort

Dans son Anthologie de la poésie française (Hachette, Paris, 1961), Georges Pompidou écrit : « (Villon) a peu écrit et encore y a-t-il dans son œuvre beaucoup de vers inutiles. Mais les quelques centaines de vers qui comptent (et que j'ai essayé de citer intégralement) suffisent à faire de lui l'un des grands parmi les grands, avant et avec Baudelaire, celui qui a su le mieux parler de la mort ».

Le Lais

L'imprimerie répand l'œuvre de François Villon.

Le Lais est une œuvre de jeunesse (1457) formée de quarante huitains d'octosyllabes, où l'on voit un Villon, joyeux et parfois potache, égrener une suite de « dons » ou de « legs » plus ou moins loufoques, mais toujours cruels et souvent drôles, à destination de ses ennemis. Ses cibles favorites sont les autorités, la police, les ecclésiastiques trop bien nourris, les bourgeois, les usuriers, en somme les cibles éternelles de la contestation étudiante et prolétaire. Il reprend dans ce texte plusieurs genres littéraires connus : au vu des circonstances (le départ pour Angers) et de l'utilisation de motifs de l'amour courtois des trouvères, ce pourrait être un congé, dans la droite ligne de la tradition arrageoise[78], où le poète galant quitte sa dame qui l'a trop fait souffrir[79]. Cependant, il est ici question de lais (de « laisser »), des dons qui font penser aux testaments littéraires, tel celui d'Eustache Deschamps qui parodia à la fin du XIVe siècle toute sorte de documents légaux[80]. Enfin, dans les dernières strophes, Villon reprend à son compte le thème fort usité du songe où l'auteur raconte une aventure qui lui est arrivée en rêve. Parodie de congé, testament satirique et songe ironique : les Lais sont tout cela successivement[81].

Le Lais est avant tout destiné à ses amis et compagnons de débauche et fourmille d'allusions et de sous-entendus aujourd’hui indéchiffrables mais qui à coup sûr devaient beaucoup faire rire ses camarades. Il semble cependant avoir eu un petit succès, car Villon y fait plusieurs fois référence dans le Testament, se plaignant de façon plaisante que l'œuvre circule sous le titre erroné de « testament » :

Sy me souvient, ad mon advis,

Que je feiz à mon partement

Certains laiz, l'an cinquante six,

Qu'aucuns, sans mon consentement,

Voulurent nommer « testament » ;

Leur plaisir fut, non pas le myen.

Mais quoy! on dit communément :

« Ung chascun n'est maistre du scien. »[82]

Le Testament

Le Testament est une œuvre beaucoup moins homogène que n'est le Lais. S'il reprend l'idée de parodie d'un acte juridique, ce n'est en fait qu'une colonne vertébrale sur laquelle viennent se greffer toutes sortes de digressions sur l'injustice, la fuite du temps, la mort, la sagesse… ainsi que des poèmes autonomes souvent présentés comme des legs. On retrouve cependant la plume vive et acerbe et l'humour tantôt noir et subtil, tantôt franchement rigolard et paillard qui caractérise Villon. Peut-être l'auteur souhaite-t-il présenter ici un large spectre de ses talents afin d'attirer l'attention d'un éventuel mécène, le Testamen*/ t devenant une sorte de carte de visite. Le texte s'adresse aussi à ses anciens compagnons, soit la foule de miséreux cultivés que produit à cette époque la Sorbonne.

Villon a inséré dans son Testament plusieurs ballades, dont certaines sans doute composées plus tôt. La plus célèbre est la Ballade des Dames du temps jadis (Testament, vv. 329-356 ; le titre est de Clément Marot) avec le fameux vers-refrain Mais où sont les neiges d’antan ?

Villon y énumère plusieurs dames, historiques, mythologiques ou contemporaines, et se demande où se trouvent ces personnes mortes. Il associe ainsi deux motifs traditionnels, l’ubi sunt[83] et le tempus fugit[84], topos déjà exploités dans les huitains précédents (Testament, vv. 281-328).

Cette ballade a été abondamment commentée[85]. Mais la clef poétique est dans le pluriel, les neiges; car Villon a été le premier à employer le mot au pluriel dans le cadre d’une plainte sur le temps qui passe.

En 1989, Paul Verhuyck a montré, arguments historiques à l’appui, que Villon a décrit des statues de neige, des sculptures de glace[86]. La tradition médiévale des fêtes de neige est amplement attestée, avant et après Villon, avec p.ex. une danse macabre, Jeanne d'Arc, des figures mythologiques, une sirène, Roland, Rainouart, Flora ! Ainsi, le mystère poétique du motif d’ubi sunt réside dans une double mort : Villon ne se demande pas seulement où sont les dames mortes, mais aussi où sont leurs figures de neige, les neiges d’antan. Le mot d’antan avait au XVe siècle encore son sens étymologique : ante annum signifie l’année passée.

Comme la Ballade des dames du temps jadis forme un triptyque avec la Ballade des seigneurs du temps jadis et la Ballade en vieil langage Françoys (Testament, vv. 357-412), on peut même se demander si la fête de neige ne se prolonge pas dans ces deux dernières ballades.

Si Villon a décrit des sculptures de neige, il a dû s’inspirer d’un hiver particulièrement froid. Or, l’histoire du climat nous apprend que l’hiver de 1457-1458 (n.st.) fut exceptionnellement sévère. Étant donné le sens étymologique d’antan, Villon a écrit cette ballade des dames un an plus tard, en 1458 (1458-1459 n.st.), donc à une époque où il fut absent de Paris. Quoique son Testament ait été écrit vraisemblablement en plusieurs étapes, sa forme définitive semble dater de 1461, après sa libération de la prison de Meung-sur-Loire.

Le Testament passe pour être le chef-d'œuvre de Villon et l'un des plus beaux textes littéraires du Moyen Âge tardif[87].

La Ballade des pendus

La ballade dite Ballade des pendus, parfois improprement appelée Épitaphe Villon, est le poème le plus connu de François Villon, et l'un des plus célèbres poèmes de la langue française. On s'accorde en général pour penser que cette ballade fut composée par Villon alors qu'il était emprisonné à la suite de l'affaire Ferrebouc, mais le fait n'est pas absolument établi[37]. Le poème présente une originalité profonde dans son énonciation : ce sont les morts qui s'adressent aux vivants, dans un appel à la compassion et à la charité chrétienne, rehaussé par le macabre de la description. Cet effet de surprise est cependant désamorcé par le titre moderne[88]. Le premier vers « Freres humains, qui après nous vivez », conserve de ce fait encore aujourd’hui un fort pouvoir d'évocation et d'émotion : la voix des pendus imaginée par Villon transcende la barrière du temps et de la mort[89].

Dans ce poème, François Villon, qui rit d'être condamné à la pendaison, s'adresse à la postérité pour solliciter la pitié des passants et émettre des souhaits : solliciter notre indulgence et notre pardon, décrire leurs conditions de vie, adresser une prière à Jésus. Au second degré, on peut percevoir dans cette ballade un appel de l'auteur à la pitié du roi, si elle a bien été écrite en prison.

Les différents types de personnages

- Les personnages divins :

- « Dieu » (vers 4, 10, 20, 30, 35) : pour implorer la pitié ;

- « Prince Jésus » (vers 31) et « fils de la Vierge Marie » (vers 16) : il a le pouvoir de maîtriser les hommes ;

- Les hommes : « frères humains » (vers 1), « ses frères » (vers 11) et « hommes » (vers 34) : ils ont des défauts et Villon veut que ceux-ci prient pour le pardon des pendus en arguant qu'ils ne sont eux-mêmes pas exempts de défauts, et que s'ils prient pour eux, « Dieu en aura plus tost de vous mercis » (ils seront donc ainsi pardonnés pour leurs propres péchés.

- Les condamnés : Villon veut montrer aux hommes que les condamnés à mort souffrent (vers 5 à 9 et 21 à 29).

Différents champs lexicaux

- Le champ lexical de la mort charnelle : « pieça, dévorée et pourrie » (vers 7), « débuez et lavés » (vers 21), « desséchés et noircis » (vers 22), « cavés » (vers 23), « arrache » (vers 24), « charrie » (vers 27). Il montre que les condamnés souffrent.

- Le champ lexical du corps : « chair » (vers 6), « os » (vers 8), « yeux » (vers 23), « barbe » (vers 24). Il provoque, en association avec la description des supplices des pendus une réaction de dégoût propre à susciter la pitié.

- Le champ lexical des choses qui font leur malheur : « infernale foudre » (vers 18), « pluie » (vers 21), « soleil » (vers 22), « pies, corbeaux » (vers 23), « vent » (vers 26).

La structure de l'œuvre Ce poème suit les règles de la ballade classique, les strophes ont donc autant de vers que ceux-ci ont de syllabes (soit des strophes de dix vers en décasyllabe). Les rimes sont croisées, cela ne fait toutefois pas partie des règles de la ballade. Chaque strophe se termine par un refrain (« Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre ! »). La dernière strophe enfin est un envoi de seulement cinq vers, normalement adressé à un haut dignitaire (organisateur du concours, mécène de l'artiste…) il est ici adressé directement au « Prince Jhesus » (vers 31).

Versification : étude du Quatrain

Ce petit poème, sans doute écrit alors que, fatigué de vivre et fataliste, Villon n'a pas encore interjeté appel et attend son exécution par pendaison[90], renferme en quatre octosyllabes la quintessence de l'art de Villon, son désarroi et sa haine farouche de la fuite du temps et de la mort, ainsi que son humour et sa vivacité d'esprit, toujours présents[91].

Tout d'abord, voici le quatrain dont il est question, ainsi que sa transcription en français moderne :

|

Je suis François, dont il me poise |

« Je suis François, cela me pèse |

- Vers 1

- Le quatrain débute par un jeu de mots sur son prénom, « François », qui signifie aussi « Français » : ce double sens est présenté par Villon comme un double coup du sort. Dans un cas, ce qui lui pèse et l'accable (« me poise »), c'est tout simplement d'être lui-même, d'avoir connu cette vie d'errance et de misère. Il a vécu comme un miséreux, il se prépare à mourir comme tel. L'autre fardeau, c'est sa nationalité. Et pour cause, Robin Daugis, pourtant bien plus impliqué que lui dans l'affaire Ferrebouc, a bénéficié en tant que savoyard d'une justice moins expéditive. Il attend d'ailleurs en vain son procès, jusqu'en novembre où il est gracié à l'occasion de la venue à Paris du duc de Savoie.

- Vers 2

- Inversion de l'ordre hiérarchique entre les villes : Pontoise qui semble prendre le pas sur Paris, n'est pas choisie au hasard ou pour la rime. Le prévôt de Paris qui fait condamner Villon est Jacques de Villiers, seigneur de L'Isle-Adam, près Pontoise… Cette ville est en outre réputée pour sa langue châtiée ; le contraste avec le dernier vers n'en est que plus plaisant… Jean Dufournet remarque aussi qu'elle dépend pour les affaires de justice de la prévôté de Paris. Amère conclusion : quel que soit l'ordre d'importance des cités, Villon est pris au piège et ne peut échapper au prévôt et à ses décisions.

- Vers 3 et 4

- S'ils sont explicites et ne renferment apparemment pas de sens caché, ils sont du point de vue de la versification admirables. Il y a tout d'abord l'allitération de « mon col » et « mon cul » symétriques par rapport à « que ». Ensuite, on remarque une assonance à la césure entre « corde » et « col ». Le tout provoque une accélération du rythme qui nous entraîne des deux premiers vers au niveau de langue châtié et au contenu presque administratif (Villon déclinant son identité) aux deux suivants qui dévoilent la plaisanterie et utilisent un langage populaire voire argotique (« la corde d'une toise » correspondant au gibet) pour arriver en apothéose à la vulgarité du mot « cul » repoussé à l'extrême limite du quatrain.

Influence

![La Danse macabre[93], grand thème du XVe siècle, symbole de l'égalité devant la mort, est au mur du cimetière des Innocents dès 1425.Je connais que pauvres et riches

Sages et fols, prêtres et lais,

Nobles, vilains, larges et chiches…

Mort saisit sans exception[94].

« La Danse macabre de Villon, c'est le Testament tout entier. » (Jean Favier[95])](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Clusone_danza_macabra_detail.jpg/250px-Clusone_danza_macabra_detail.jpg)

Je connais que pauvres et riches

Sages et fols, prêtres et lais,

Nobles, vilains, larges et chiches…

Mort saisit sans exception[94].

Villon est imprimé pour la première fois en 1489, édition qui est suivie par plusieurs autres. La dernière édition quasi contemporaine est celle que Clément Marot donna en 1533[96]. À cette époque la légende villonienne est déjà bien établie. Elle s'estompe vers la fin de la Renaissance, de façon que Boileau, qui mentionne Villon dans son Art poétique, ne semble le connaître que par ouï-dire. C'est au XVIIIe siècle seulement que l'on commence à s'intéresser de nouveau au poète. Il est redécouvert à l'époque romantique, où il acquiert son statut de premier « poète maudit ». Dès lors, sa notoriété ne faiblit plus. Il inspira notamment les poètes de l'expressionnisme allemand et fut traduit dans de nombreuses langues (allemand, anglais, russe, espéranto, espagnol, japonais, tchèque, hongrois…), ce qui lui conféra une réputation mondiale, tant ses préoccupations sont universelles et transcendent les barrières du temps et des cultures.

En littérature

(illustration d'un livre pour la jeunesse consacré à Louis XI, 1905).

- François Villon devient le héros du recueil des Repues franches[97], texte qui raconte des tours, souvent obscènes, joués à des notables par Villon et ses compagnons, et qui a contribué à enrichir la « légende Villon ».

- François Rabelais fait de Villon un personnage à part entière de ses romans Pantagruel et Gargantua, où il le dépeint comme un comédien et imagine sa vie d'après 1462[98].

- S'il n'est pas ou guère connu des premiers Romantiques, tels Chateaubriand ou Nodier, il a inspiré, à partir d'environ 1830, tous les auteurs de ce courant. Cependant, certains revendiquèrent particulièrement son influence. C'est notamment le cas de Victor Hugo, Théophile Gautier, Théodore de Banville (qui pasticha Villon en lui rendant hommage dans la Ballade de Banville, à son maître), et à sa suite Arthur Rimbaud (dont l'une des premières œuvres est une lettre de Charles d'Orléans à Louis XI pour demander la grâce de Villon[99]), Charles Baudelaire, Paul Verlaine, bien sûr Gérard de Nerval, Jean Richepin et sa Chanson des gueux, Marcel Schwob et beaucoup d'autres.

- Robert Louis Stevenson a fait de François Villon le héros d'une de ses nouvelles (A lodging for the night - A Story of Francis Villon).

- Francis Carco a écrit une biographie romancée de Villon : Le Roman de François Villon, en 1926, et son ami Pierre Mac Orlan le scénario d'un film d'André Zwoboda intitulé François Villon (1945), dans lequel sont racontés les derniers jours de la vie du poète, tels que les imaginait Mac Orlan.

- Tristan Tzara a voulu voir dans le Testament une œuvre codée fondée entièrement sur des anagrammes.

- Leo Perutz, dans Le Judas de Léonard, s'inspira de François Villon pour l'un de ses personnages, Mancino : celui-là n'est pas mort, mais, amnésique, vit à Milan au temps de Léonard de Vinci.

- Lucius Shepard a écrit une nouvelle intitulée Le Dernier Testament dans Aztechs. Le personnage principal y est frappé par la malédiction de Villon.

- Jean Teulé se met dans la peau de Villon dans son roman Je, François Villon, publié en 2006.

- Gerald Messadié a écrit une trilogie romanesque intitulée Jeanne de L'Estoille (La rose et le lys, Le jugement des loups, La fleur d'Amérique). Le personnage principal, Jeanne, rencontre le personnage romancé de François Villon. Cette relation commencera par le viol de Jeanne, s'ensuivra la naissance d'un enfant (François) puis des rencontres, tout au long des trois tomes, mêlées de sentiments contradictoires pour Jeanne. Le roman retrace bien toute la vie (romancée bien sûr) de François Villon, et le climat de l'époque (coquillard, guerre, épidémie).

- Osamu Dazai, écrivain japonais du XXe siècle, a écrit un roman intitulé La Femme de Villon.

- Ossip Mandelstam, grand lecteur de Villon, a beaucoup médité sur l'œuvre du poète. Ses livres révèlent de nombreux poèmes et traces.

- Boulat Okoudjava (surnommé le « Brassens soviétique »), auteur et compositeur russe, lui a dédié une chanson (La Prière de François Villon), où le poète demande à Dieu d'aider les autres (les pleutres, les pauvres, etc.) et de ne pas l'oublier.

- Valentyn Sokolovsky. La Nuit dans la ville des cerises ou En attendant François raconte la vie de François Villon en forme de souvenirs d’une personne qui connaît le poète et dont on peut trouver le nom dans les lignes du Grand Testament (en russe, 112 p., Kiev, Ukraine, 2013).

- Il est un personnage secondaire mais important (âgé d'environ 400 ans) du roman fantastique Le Poids de Son Regard (en) de Tim Powers, celui-ci le nommant généralement « Des Loges » dans le roman.

- Raphaël Jerusalmy en fait un personnage important de son roman La confrérie des chasseurs de livres (Actes Sud 2013). Villon se voit confier une mission par Louis XI : rapporter de Palestine des manuscrits antiques.

Au théâtre

- Théodore de Banville s'en inspire pour sa pièce Gringoire.

- Bertolt Brecht s'en inspira pour son Opéra de quat'sous.

- Sa vie inspira la pièce en quatre actes If I Were King de Justin Huntly McCarthy, créée en 1901 à Broadway ; et dont l'auteur a lui-même tiré un roman If I Were King en 1902.

- The Vagabond King, comédie musicale créée en 1925 par Rudolf Friml, inspirée par la pièce de Justin Huntly McCarthy.

- Kinski spricht Villon, spectacles par Klaus Kinski (voir discographie de l'acteur).

Au cinéma

- The Oubliette, de Charles Giblyn (1914), inspiré de la vie de Villon.

- The Higher Law (en), de Charles Giblyn (1914), suite du précédent.

- If I Were King, de J. Gordon Edwards (1920), inspiré de la pièce éponyme.

- The Beloved Rogue, d'Alan Crosland (1927).

- The Vagabond King (Le Roi des Vagabonds), de Ludwig Berger (1930) ; avec Dennis King (Villon) et Jeanette MacDonald (Katherine) ; opérette basée sur la pièce de Justin Huntly McCarthy.

- Le Roi des gueux (If I Were King), de Frank Lloyd (1938).

- François Villon, d'André Zwobada, scénario de Pierre Mac Orlan (1945) ; avec Serge Reggiani dans le rôle de Villon.

- The Vagabond King, film musical de Michael Curtiz, 1956, avec Oreste Kirkop (Villon), Katryn Grayson (Catherine de Vaucelles) et Rita Moreno (Huguette).

- Si Paris nous était conté, de Sacha Guitry (1956), dans lequel François Villon est interprété par Pierre Vaneck.

- François Villon - Poetul vagabond (ro), film roumain de Sergiu Nicolaescu (1987), dans lequel François Villon est interprété par Florent Pagny.

- Dans le film Himizu, le personnage principal cite son poème Ballade des menus propos dès qu'il se retrouve dans des situations misérables.

À la télévision

- Je, François Villon, voleur, assassin, poète..., (téléfilm, 2011, 90 min), scénario et réalisation de Serge Meynard, avec Francis Renaud interprétant François Villon et Philippe Nahon, Guillaume de Villon, d'après le roman de Jean Teulé[100].

En bande dessinée

- Je, François Villon, série en trois albums de Luigi Critone, adaptée du roman de Jean Teulé et publiée aux éditions Delcourt (Mais où sont les neiges d'antan ?, 2011, Bienvenue parmi les ignobles, 2014 et Je crie à toutes gens merci, 2016).

En chanson et en musique

La pluie nous a débués et lavés

Et le soleil desséchés et noircis.

Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés

Et arraché la barbe et les sourcils.

- En 1910, Claude Debussy compose Trois ballades de François Villon.

- En 1929, Jean Cartan compose Trois poèmes de François Villon,

- En 1951, Léo Ferré met en musique le premier quatrain de la Ballade des pendus dans son « récit lyrique » De sac et de cordes. Le texte est chanté par le Chœur Raymond Saint-Paul.

- En 1953, Georges Brassens met en musique la Ballade des dames du temps jadis, tirée du Testament[101].

- En 1957, Jacques Douai est le premier à mettre en musique l'intégralité de la Ballade des pendus.

- En 1959, Léo Ferré écrit la chanson La poésie fout l'camp, Villon ! où il s'adresse fraternellement au poète pour déplorer la bêtise de sa propre époque[102]. Catherine Sauvage en grave une version en 1961 et Jean Vasca en 1993.

- La même année, Félix Leclerc a mis en musique des extraits du petit testament de François Villon (album Félix Leclerc et sa guitare Vol. 3).

- En 1960, Serge Reggiani dit la Ballade des dames du temps jadis, la Ballade des femmes de Paris, Le Lais, la chanson Au retour de dure prison..., la Ballade des pendus et des extraits du Testament. En 1968, il chante La Ballade des pendus sur une musique de Jean-Jacques Robert.

- La même année, Monique Morelli chante La Ballade des pendus sur une musique de Lino Léonardi.

- En 1964, Bob Dylan, admet lors de plusieurs interviews l'influence de François Villon, et notamment publie l'album The Times They Are a-Changin' où l'on découvre sur l'arrière de la pochette de l'album un poème 11 OUTLINED EPITAPHS, considéré comme la 11e œuvre de l'album (qui ne comporte que dix chansons), où l'on trouve une paraphrase « ah where are the forces of yesteryear?» de la traduction anglaise couramment admise des Neiges d'antan de la ballade des dames du temps jadis par Dante Gabriel Rossetti[103].

- En 1966, Georges Brassens chante Le Moyenâgeux, hommage non déguisé à François Villon, onzième et dernier morceau de son onzième disque Supplique pour être enterré à la plage de Sète.

- En 1967, Boulat Okoudjava, poète russe, met en musique son poème La prière de François Villon.

- En 1974, Monique Morelli publie un album entier consacré aux poèmes de François Villon.

- En 1978, Daniel Balavoine cite Villon dans sa chanson Le Français est une langue qui résonne (« Moi qui m' crois bon Français je sens que je déconne, / De mes mots censurés que Villon me pardonne… »)

- En 1980, Léo Ferré met une nouvelle fois en musique la Ballade des pendus, cette fois intégralement, sous le titre Frères humains, l'amour n'a pas d'âge. Il y entrelace un de ses poèmes avec le poème de Villon. Cette chanson est utilisée par Jean-Luc Godard dans son film Passion (1982).

- En 1983, Stephan Eicher cite la Ballade des pendus (« puis ça, puis là, comme le vent varie ») dans son premier single solo La Chanson bleue.

- En 1987, Little Nemo met en chanson Ballade des pendus (album Past and Future).

- En 1995, La Tordue s'inspire de la Ballade de bonne doctrine a ceux de mauvaise vie dans sa chanson Les Grands Bras en reprenant le refrain « Tout aux tavernes et aux filles » (album Les Choses de rien).

- En 1997, le compositeur Arthur Oldham écrit Le Testament de Villon pour solistes, chœur et orchestre.

- En 1998, Richard Desjardins s'inspire de l'œuvre de Villon et plus particulièrement de la Ballade des pendus pour sa chanson Lomer (À la Frenchie Villon) (album Boom Boom).

- En 1999, Le Weepers Circus s'inspire de la Ballade des menus propos pour la chanson Ô Prince (album L'épouvantail).

- En 2002, Renaud lui rend hommage dans sa chanson Mon bistrot préféré (album Boucan d'enfer).

- La même année, Corvus Corax, groupe allemand de musique médiévale, a mis en musique sa Ballade de Mercy (album Seikilos).

- En 2009, le groupe Peste noire met en chanson la Ballade contre les ennemis de la France sous le nom de Ballade cuntre les anemis de la France (album Ballade cuntre lo Anemi francor).

- La même année, le groupe Eiffel reprend le texte de Villon paru dans le recueil Le Testament dans sa chanson Mort j'appelle (album À tout moment).

- En 2013, Lucio Bukowski cite dans le refrain de Psaumes métropolitains un des vers les plus connus de Villon : « Je meurs de soif auprès de la fontaine ».

- En 2014, le groupe La Souris Déglinguée chante une chanson intitulée François Villon.

- En 2016, Rêve en scène produit en Corse Jean-Bruno Chantraine pour un "Villon, coupable d'idéal "[104], avec de nombreuses poésies mises en musique, sur des propositions de mise en scène et d'association musicale de Jean-Louis Lascoux[105].

- En 2019, le rappeur Nekfeu fait référence à Villon dans la chanson Pair d'As (album Poison ou Antidote) en featuring avec Dadju, par la phrase "J'ai planté personne, je suis pas Villon".

À travers Paris

Le Paris de Villon Enfermée dans des murs délimitant un espace qui correspond aux six premiers arrondissements actuels, Paris est alors peuplée de plus de 100 000 habitants. Cité universitaire par excellence, avec la Sorbonne, elle abrite sur sa rive gauche près d’une centaine de collèges et accueille quelque cinq mille étudiants.

La fontaine Maubuée

Chantée par Villon, dans son Testament, cette fontaine existe toujours, au 129 de la rue Saint-Martin, à l’angle de la rue de Venise. Juste en face du Centre Georges-Pompidou, l'on peut y observer son tuyau de plomb et sa pierre décorée d’épis et de cornes d’abondance.

Une statue de François Villon réalisée par René Collamarini se trouve dans le square Paul-Langevin (Paris).

Autres

- En 1887, Rodin sculpte la Belle Heaulmière inspirée du personnage créé par Villon.

« […] C'est d'umaine beaulté l'yssue !

Les bras cours et les mains contraites,

Les espaulles toutes bossues ;

Mamelles, quoy ! toutes retraites ;

Telles les hanches que les tetes.

Du sadinet, fy ! Quant des cuisses,

Cuisses ne sont plus, mais cuissetes,

Grivelées comme saulcisses.

Ainsi le bon temps regretons

Entre nous, povres vielles sotes,

Assises bas, à crouppetons,

Tout en ung tas comme pelotes,

A petit feu de chenevotes

Tost allumées, tost estaintes ;

Et jadis fusmes si mignotes !…

Ainsi emprent à mains et maintes. »

(Extrait des « Regrets de la Belle Heaulmière », Le Testament[106])

- En 1946, un timbre français représentant François Villon a été édité, qui indiquait 1489 comme date de décès[107].

- Dans le jeu de rôle Vampire, des éditions White Wolf Publishing, le prince (dirigeant des vampires) de Paris est François Villon.

Sources historiques

Aucune de ces sources ne contient l'intégrale des poèmes maintenant attribués à Villon. De plus, les documents diffèrent légèrement sur certains vers, ce qui obligea les éditeurs depuis la première édition critique de Clément Marot à un long travail de compilation, de comparaison et d'attribution des poésies encore en cours de nos jours. Clément Marot écrivait déjà, dans le prologue de son édition de 1533 :

« Entre tous les bons livres imprimés de la langue français, il ne s'en voit un si incorrect ni si lourdement corrompu que celui de Villon. Et m'ébahis, vu que c'est le meilleur poète parisien qui se trouve, comment les imprimeurs de Paris et les enfants de la ville n'en ont eu plus grand soin[108] »

Manuscrits

- Paris, Bibliothèque nationale (Mss.), Français 25458, manuscrit de Charles d'Orléans, autographe (1458) : Ballade des contradictions, Ballade franco-latine.

- Paris, Bibliothèque nationale (Mss.), Français 1661, après 1464 : version incomplète du Lais.

- Paris, Bibliothèque nationale (Mss.), Français 20041, dit « manuscrit Coislin » du nom d'un ancien propriétaire, après 1464 : Versions incomplètes du Lais et du Testament, quatre poésies diverses.

- Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 3523, fin du XVe siècle : versions incomplètes du Lais et du Testament, La Ballade de Fortune.

- Berlin, Bibliothèque nationale, Cabinet des estampes, Hs. 78 B 17, dit « Chansonnier de Rohan », vers 1475 : trois poèmes du Testament et deux poésies diverses.

- Stockholm, Bibliothèque royale, ms. V.u.22, dit « manuscrit Fauchet » du nom d'un ancien propriétaire, après 1477 : Ce recueil de textes de différents auteurs (dont Villon) comprend des versions incomplètes du Lais et du Testament, huit des poésies diverses du poète (dont trois sans son nom, parmi des ballades de divers auteurs non nommés) et, dans un ensemble séparé par des pages blanches, cinq ballades en jargon anonymes, différentes de celles de l'imprimé Levet de 1489.

Imprimés

- François Villon, Le Grant Testament Villon et le petit. Son codicille. Le iargon et ses ballades, Pierre Levet, Paris, 1489, présumé être l'édition princeps : version incomplète du Testament, puis huit poésies diverses (dont sept communes avec manuscrit Fauchet, mais données dans un ordre très différent), puis six ballades en jargon réunies sous le titre Le jargon et jobellin dudit Villon, puis version incomplète du Lais;

- Anthologie, Le Jardin de Plaisance et Fleur de rethoricque, Antoine Vérard, Paris, 1501 : Ballades du Testament et six poésies diverses.

Œuvres et bibliographie

Liste chronologique des œuvres de Villon

Cette liste se veut exhaustive. Cependant, elle est régulièrement mise en doute, l'attribution de tel ou tel poème étant contestée, ou a contrario elle se voit parfois enrichie de « nouvelles » œuvres… Néanmoins, elle semble acceptée en l'état par la plupart des spécialistes de Villon.

Les œuvres sont ici présentées et datées selon la chronologie établie par Gert Pinkernell. Certaines ne sont pas datées précisément, et celles incluses par Villon dans le Testament sont ici placées après ce dernier, même si elles peuvent être antérieures. Les titres, sauf pour les deux séries distinctes du jargon, sont ceux retenus dans les Poésies complètes, éditées et commentées par Claude Thiry au Livre de poche.

- Ballade des contre vérités (1455 ?–1456 ?, Paris)

- Le Lais (1457, Paris)

- Épître à Marie d'Orléans (début 1458, Blois)

- Double ballade (début 1458, Blois)

- Ballade des contradictions (début 1458, Blois)

- Ballade franco-latine (début 1458, Blois)

- Ballade des proverbes (octobre-novembre 1458, Vendôme ?)

- Ballade des menus propos (octobre-novembre 1458, Vendôme ?)

- Épître à ses amis (été 1461, Meung-sur-Loire)

- Débat du cuer et du corps de Villon (été 1461, Meung-sur-Loire)

- Ballade contre les ennemis de la France (fin 1461, Meung-sur-Loire)

- Requeste au prince (fin 1461, Meung-sur-Loire)

- Le Testament (1461). Y sont aussi inclus :

- Ballade des dames du temps jadis (1458-9, cf. supra)

- Ballade des seigneurs du temps jadis

- Ballade en vieux langage françois

- Les regrets de la belle Heaulmiere

- Ballade de la Belle Heaulmière aux filles de joie

- Double ballade sur le mesme propos

- Ballade pour prier Nostre Dame

- Ballade à s'amie

- Lay ou rondeau

- Ballade pour Jean Cotart

- Ballade pour Robert d'Estouteville

- Ballade des langues ennuieuses

- Les Contredits de Franc Gontier

- Ballade des femmes de Paris

- Ballade de la Grosse Margot

- Belle leçon aux enfants perdus

- Ballade de bonne doctrine

- Rondeau ou bergeronnette

- Épitaphe

- Rondeau

- Ballade de conclusion

- Ballade de bon conseil (1462, Paris)

- Ballade de Fortune (1462, Paris)

- Le jargon et jobellin dudit Villon (titre donné dans Levet, 1489, Paris)[109]

- Cinq autres ballades jargonnesques du manuscrit de Stockholm (ms copié après 1477)[110].

- Ballade des pendus (fin 1462, Paris)

- Quatrain (fin 1462, Paris)

- Louanges à la cour (janvier 1463, Paris)

- Question au clerc du guichet (janvier 1463, Paris)

Éditions modernes

Villon passe pour un auteur ardu, et ce à plusieurs titres. La barrière de la langue tout d’abord : le moyen français n’est pas aisé à appréhender pour le lecteur moderne, à la fois sur le plan syntaxique et lexical. Notons cependant que les règles de grammaire ont déjà commencé à se stabiliser au XVe siècle excluant progressivement les reliquats les plus déroutants de la langue romane, notamment les déclinaisons. Face à cette difficulté, les éditeurs choisissent tantôt de faire figurer à côté du texte original une transcription en français moderne, tantôt d’annoter le texte original, cette dernière solution présentant l'intérêt de contraindre le lecteur à s’immerger dans la langue riche et poétique de Villon.

La seconde difficulté réside dans la mise en contexte : personnages et situations évoqués étant souvent inconnus du lecteur moderne, la qualité des notices sera déterminante même si les spécialistes de Villon n'ont pas percé tous ses mystères. On ne peut, en l’état actuel des connaissances, que s’y résoudre, et admettre que de rares aspects de l’œuvre nous échappent encore ; ces lacunes n'empêchent heureusement pas d'apprécier la drôlerie et l'inventivité de la langue de Villon[111].

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Les éditions actuelles de référence sont celles de J. Rychner et A. Henry, qui s'appuient d'abord en grande partie sur le manuscrit Coislin :

- Le Testament Villon, I, texte, II, commentaire, Genève, Droz, 1974.

- Le Lais villon et les poèmes variés, I, texte, II, commentaire, Genève, Droz, 1977.

- Index des mots. Index des noms propres. Index analytique., Genève, Droz, 1985.

Signalons aussi :

- Ballades en jargon (y compris celles du ms. de Stockholm), éd. bilingue par André Lanly, Paris, Champion, 1971.

- Poésies complètes, éd. présentée, établie et annotée par Pierre Michel, comprenant les préfaces de Clément Marot et de Théophile Gautier, Le Livre de poche, collection « Le Livre de poche classique », 1972 (ISBN 2253016705). Édition très complète, excellente par ses notes philologiques autant que par ses notes explicatives, auxquelles sont réservées toutes les pages impaires du livre.

- Poésies complètes, éd. par Claude Thiry, Le Livre de poche, collection « Lettres gothiques », 1991 (ISBN 2253057029). Cette édition prend pour base l'édition Rychner-Henry, en intégrant les apports de Gert Pinkernell.

- Poésies, éd. bilingue par Jean Dufournet, GF Flammarion, 1992.

- Ballades en argot homosexuel, éd. bilingue par Thierry Martin, Mille et une nuits, 1998 et 2001. Édition réagencée des deux séries du jargon, avec interprétation et glossaire très orientés qui rompent avec l'interprétation généralement retenue par les autres éditeurs.

- Lais, Testament, Poésies diverses, éd. bilingue par Jean-Claude Mühlethaler, avec Ballades en jargon, éd. bilingue par Éric Hicks, Champion, 2004.

- Poèmes homosexuels, éd. bilingue par Thierry Martin, Question de Genre/GKC, 2000 et 2007.Édition critique bilingue des textes en jobelin, l'auteur donnant à ce mot une acception inconnue des lexicographes du moyen français et qui ne se trouve pas à l'article JOBELIN du Dictionnaire du moyen français 2010 consultable sur le site ATILF du CNRS.

- Œuvres complètes, éd. bilingue par Claude Pinganaud, Paris, Arléa, 2010 pour la mise en français moderne et la préface.

- Œuvres complètes, édition bilingue, par Jacqueline Cerquiglini-Toulet avec la collaboration de Laëtitia Tabard, Gallimard, (Bibliothèque de la Pléiade, no 598), 2014

Études

- Alice Becker-Ho, La part maudite dans l'œuvre de François Villon, L'Échappée, Paris, 2018.

- André Burger, Lexique complet de la langue de Villon, Droz, Genève, 1974.

- Aubrey Burl, Danse Macabre, François Villon, Poetry & Murder in Medieval France, Sutton Publishing, 2000.

- Michel Butor, « La prosodie de Villon », dans Critique, 10, 1973, p. 195-214 (repris dans Répertoire IV, Paris, 1974, p. 97-119).

- Pierre Champion, François Villon. Sa vie et son temps, Champion, Paris, 1913 (réimpr. 1984).

- Collectif, publié par Jean Dérens, Jean Dufournet et Michael J. Freeman, Villon hier et aujourd’hui. Actes du Colloque pour le cinq-centième anniversaire de l’impression du Testament de Villon, Bibliothèque historique de la ville de Paris, Paris, 1993.

- Collectif, publié par Michael Freeman & Jane H.M. Taylor, Villon at Oxford, The Drama of the Text, Proceedings of the Conference Held at St. Hilda's College Oxford March 1996, Amsterdam - Atlanta, Rodopi, 1999.

- Collectif, « Villon testateur », Études françaises, numéro préparé par Jean-Marcel Paquette, vol. 16, no 1, 1980, 107 p. (http://revue-etudesfrancaises.umontreal.ca/volume-16-numero-1/).

- Pierre Demarolle, « Temps et espaces dans le Testament de François Villon », Le Moyen Âge, t. XCIX (5e série, tome 7), no 2, , p. 281-292 (lire en ligne).

- Jean Deroy, François Villon, Coquillard et Auteur dramatique, Paris, Nizet, 1977.

- Jean Dufournet, Recherches sur le Testament de François Villon, Paris, 1971-1973, 2 vol.

- Jean Dufournet, Nouvelles recherches sur Villon, Paris, 1980.

- Jean Dufournet, Dernières recherches sur Villon, Paris, 2008.

- Jean Dufournet, Villon et sa fortune littéraire, Saint-Médard-en-Jalles, 1970.

- Jean Favier, François Villon, Fayard, Paris, 1982.

- Michael J. Freeman, François Villon in his works : the villain's tale, Amsterdam - Atlanta, Rodopi, 2000.

- Pierre Guiraud, Le Jargon de Villon ou le Gai Savoir de la Coquille, Paris, Gallimard, 1968.

- Pierre Guiraud, Le Testament de Villon ou le Gai Savoir de la Basoche, Paris, Gallimard, 1970.

- Jelle Koopmans & Paul Verhuyck, Sermon joyeux et Truanderie (Villon - Nemo - Ulespiègle), Amsterdam, Rodopi, 1987 : première partie François Villon et le Sermon de Saint Belin, p. 9-85.

- David Kuhn, La poétique de François Villon, Paris, Armand Colin, 1967; rééd. sous le nom de David Mus, éd. Champ Vallon, 1992.

- Gert Pinkernell, François Villon et Charles d'Orléans, d’après les Poésies diverses de Villon, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1992.

- Gert Pinkernell, François Villon : biographie critique et autres études, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 2002.

- Italo Siciliano, François Villon et les thèmes poétiques du Moyen Âge, Paris, Colin, 1934.

- Italo Siciliano, Mésaventures posthumes de maître Françoys Villon, Paris, Picard, 1973.

- Erik Spindler, « La fin de Villon : Tous mes cinq sens (Louenge a la court) et la date du bannissement », Les Lettres Romanes, vol. 59, nos 1-2, , p. 3-16 (ISSN 0024-1415, DOI 10.1484/J.LLR.3.110).

- Leo Spitzer, « Etude a-historique d'un texte : Ballade des dames du temps jadis », dans Modern Language Quarterly, 1, 1940, p. 7-22.

- Florence Richter, Ces fabuleux voyous. Crimes et procès de Villon, Sade, Verlaine, Genet, Paris, Éditions Hermann, 2010 (avec une préface de François Ost).

- José Thery, Le Procès de François Villon, discours prononcé par M. José Théry avocat à la cour d'appel., Paris, Alcan-Lévy, imprimeur de l'ordre des avocats, 1899.

- Paul Verhuyck, « Villon et les neiges d’antan », dans Villon hier et aujourd’hui. Actes du Colloque pour le cinq-centième anniversaire de l’impression du Testament de Villon, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 15-17 décembre 1989, éd. Jean Dérens, Jean Dufournet et Michael Freeman, Paris: Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 1993, p. 177-189.

- Martin Weiss, Polysémie et jeux de mots chez François Villon. Une analyse linguistique. Univ. de Vienne, Autriche, 2014 (e-book).

- André Nolat, François Villon et les compagnons de la Coquille, dans Némésis ou les vies excessives, Saint-Denis, éditions Publibook, 2017.

Romans biographiques

- Pierre d'Alheim, La Passion de maître François Villon, 2 vol., Paris, éditions G. Crès et Cie, 1924

- Francis Carco, Le Roman de François Villon, Paris, Albin Michel, 1926